文、编辑:安德烈的笔记

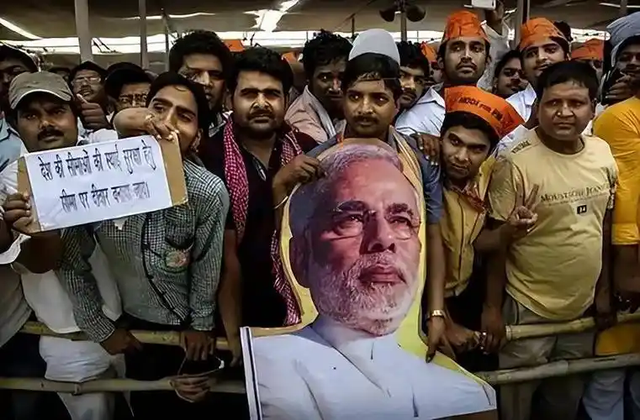

11年前,印度总理莫迪雄心勃勃推出"印度制造"计划,当时可是喊着要当全球工厂C位,不仅要赶超中国还要碾压美国呢!

结果十年过去了,现在国际资本直接上演"印度大逃亡",头都不回地往中国冲!印度投资的230亿美元直接泡了水。

印度为什么投了这么多钱依然失败了,为什么这些外资格外喜欢中国呢?

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,为提升文章可读性,部分情节存在润色,请理智阅读。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!

«——【·印度制造计划·】——»

在他看来,印度那人口可老多了,底子特别厚,劳动力资源也相当丰富。

你想啊,现在印度人口都超过14亿了,比咱们中国还多呢,而且他们的平均年龄还不到28岁,正是年轻力壮、能干活的时候。

你看这几年,咱们中国劳动力成本蹭蹭往上涨,好多那种需要大量人力的劳动密集型产业都开始往国外搬了。

印度就觉得这机会来了,自己正好能接这一棒。为啥呢?他们人多呀,而且工资相对低,工厂要是搬过去,根本不愁招不到人干活。

就说手机制造这一块吧,现在印度已经是全球第二大手机生产国了。

像苹果、三星这些大公司都在印度建厂,他们图啥呢?

不就是瞅准了印度便宜又充足的劳动力嘛。

其次是国际环境挺“友好”。

这些年中美关系有点紧张,美国老想着制衡中国,就把印度当成“香饽饽”,又是给投资,又是拉着搞合作。

比如“印太战略”,美国带着日本、澳大利亚跟印度抱团,明里暗里想让印度承接产业链转移。

欧洲国家也乐意跟印度打交道,觉得能分杯羹。

印度一看,左右逢源,觉得自己有机会借着这波全球化浪潮上位。

再者,印度自己也挺努力,政策上没少下功夫。

之前搞了个“生产挂钩激励计划”,直接砸了2万亿卢比的补贴,只要企业去那儿投资设厂,就能拿到真金白银的补助。

而且对外资限制也松了绑,以前像国防、铁路这些敏感领域根本不让外资碰,现在都打开大门允许进了,明显就是想吸引更多外国企业去扎根。

另外,他们还推出了新的“印度制造2.0”计划,这次可不是光盯着简单的组装加工了,而是把目标对准了高级化学电池、电子元件、太阳能这些高端制造业。

说白了就是想从产业链下游的组装环节往上爬,试试能不能在技术含量更高的上游领域分杯羹。

这野心还挺大的,对吧?

话说回来,喊了十年“印度制造”,效果咋样呢?

«——【·不仅反退·】——»

说实话,现在的印度情况有点尴尬。

原本他们理想是到2025年制造业占GDP25%,可现实是从2015年的16%跌到现在13%左右,不升反降。

反而中国的制造业却越来越好,有的产业硬生生在别国的封锁下杀出一条血路,远远超过印度。

怎么会这样?问题出在哪儿呢?

印度的基础设施相对落后,物流成本高,这给制造业的发展带来了很大的阻碍。

直到今天,印度许多工厂还得备着柴油发电机,因为电力供应动不动就中断。

运货的卡车可能被堵在坑坑洼洼的公路上好几天,港口装卸效率只有中国的一半。

这些基建短板直接推高了生产成本,有企业算过账:在印度生产一部手机,物流成本比中国高出30%。

而且,印度的官僚主义严重,政策执行效率低下,这使得一些政策在实施过程中大打折扣。

一家外资企业想建厂,可能要跑20多个部门盖章,等上大半年才能开工。

更离谱的是政策朝令夕改,比如2023年印度突然提高手机零部件关税,让已经投资设厂的小米、三星措手不及,最后只能靠进口零件组装,离真正的“印度制造”还差得远。

在劳动力方面,虽然印度劳动力资源丰富,但劳动力素质参差不齐,缺乏足够的技能培训,这使得印度在吸引高端制造业方面存在一定的困难。

工人偷零件、效率低下、品控随意,这些问题让外资企业头疼不已。

更离谱的是,有些工厂招工还得看种姓,高种姓的坐办公室,低种姓的干流水线,甚至出现“职位世袭”的奇闻。

再加上女性劳动参与率只有20%出头,一半人口被排除在劳动力市场外,这效率和中国的“男女搭配干活不累”比起来,简直一个天上一个地下。

此外,印度的产业链不完整,很多关键零部件和原材料需要依赖进口,这也限制了制造业的发展。

比如苹果在印度生产的iPhone,虽然贴着“AssembledinIndia”的标签,但屏幕、芯片等核心部件全得进口,印度本土产业链根本没发展起来。

这种“挂羊头卖狗肉”的模式,让“印度制造”在国际市场上依然缺乏竞争力。

2023年印度对美出口额虽然增长了44%,但总量连中国的零头都不到,而且集中在低附加值的矿产、珠宝等领域,和中国的机电产品完全不在一个档次。

再看咱们中国这边,讲究的就是一个言出必行。

2014年莫迪刚提出“印度制造”那会,咱们早就开始打“稳外资”的持久战了。

你瞧2025年最新的《稳外资行动方案》,明明白白说了要把制造业对外资的限制全给撤了,像电信、医疗、教育这些以前卡得严的领域,现在北京、上海还有海南全岛都允许外商自己独资经营了,这开放力度够大吧?

比如说2024年,40多家外资企业扎堆跑到深圳申请经营互联网数据中心业务,这种事儿搁以前想都不敢想,现在实实在在发生了,可见咱们的开放措施是真落地、真见效,外资也拿脚投票呢。

而且和印度不一样的是,从一颗螺丝钉到汽车芯片,方圆50公里内啥都能配齐,根本就不需要和印度一样从其他国家进口。

就说特斯拉,2019年在上海建厂时,本土供应链配套率不到30%,2023年直接涨到90%,连最核心的电池、电机都能在周边100公里内搞定。

2024年博世在苏州新建的氢燃料电池工厂,直接拉来20多家中国供应商一起投产,这种“产业生态集群”,印度再追十年都难赶上。

说到底,制造业这事儿,来不得虚的。

印度错就错在太心急,总想着“弯道超车”,却没把营商环境、基础设施、人才培养这些“地基”打好,反而靠折腾外企、搞保护主义来充面子,最后只能是竹篮打水一场空。

反观中国,始终老实实搞实业,从低端到高端一步步爬坡,就算面对全球产业链重构,依旧靠实力稳住了“世界工厂”的位子。

这十年的反差,对印度来说是个教训:喊口号成不了制造业大国,踏实实练内功,才是硬道理。