一个跨国婚姻家庭,因为一辆陪嫁的汽车,掀起了轩然大波。

故事的主人公邹勇,为了报答老挝岳父一家当年的恩情,不惜倾尽所有,也要满足妻子的心愿。

这在外人看来或许是知恩图报的美德,却在中国母亲的眼中成了“不顾家”的罪证。

这背后究竟隐藏着怎样的故事?

邹勇出生在一个普通的农村家庭,家中兄弟姐妹三人,他排行老大。

父母的偏爱却始终倾斜于弟弟妹妹,尤其是在那个温饱都成问题的年代,父母对弟弟的偏爱更是让他难以理解。

童年的记忆里,总有挥之不去的委屈和不解。

随着年龄的增长,父母的偏心愈发明显,为了供弟弟读书,邹勇被迫辍学,早早扛起了养家的重担。

失学的打击和父母的偏心让邹勇心灰意冷,他渴望逃离这个让他窒息的家。

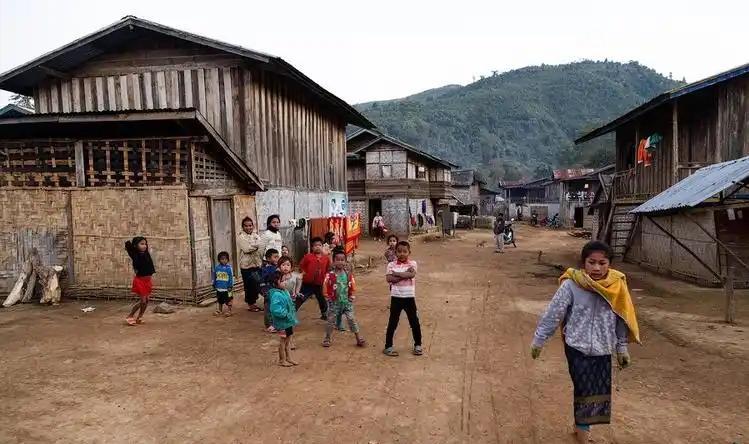

15岁那年,在父亲的安排下,邹勇远赴老挝,投奔父亲的一位朋友。

临行前,母亲的嘱咐让他更加心寒——除了生活费,所有赚的钱都要寄回家。

年轻气盛的邹勇第一次违抗了母亲的意愿,他决定为自己而活。

在老挝,邹勇开始了艰苦的打工生涯。

他跟着父亲的朋友在工地做苦力,住在简陋的帐篷里。

五年时间,他不仅学会了一门养家糊口的手艺,更感受到了人间真情。

父亲的朋友对他关怀备至,如同亲生儿子一般,这与原生家庭的冷漠形成了鲜明的对比,也让邹勇更加珍惜这份来之不易的温暖。

离开工地后,邹勇开始尝试自己创业。

他买来二手车和铁架,焊在一起,做起了路边炒饭的生意。

创业的道路并非一帆风顺,他经常受到当地小混混的欺负,辣椒被扔掉、车胎被放气,种种刁难让他苦不堪言。

一次偶然的机会,修车行的老板注意到了邹勇的困境。

他见邹勇为人老实本分,便主动提出让他在修车行附近摆摊,一来可以有个照应,二来也能多卖出几份炒饭。

邹勇感激不尽,从此便在修车行附近安顿下来。

每天晚上收摊前,他都会将剩下的炒饭半价卖给修车行的员工,一来减少损失,二来也与大家建立了良好的关系。

修车行的一位老员工见邹勇勤劳善良,便有意撮合他与自己的女儿珍梅。

珍梅虽然长相普通,但为人勤快,也不嫌弃邹勇的工作。

两人相处一段时间后,互生好感,最终走到了一起。

23岁那年,在岳父的张罗下,邹勇和珍梅在老挝举行了婚礼。

由于弟弟上学,父母并没有出席婚礼,只有父亲的朋友为他坐了高堂。

婚后,邹勇在老挝继续经营着自己的小生意。

岳父一家给予了他无私的帮助,不仅帮他谈下店面,还在生意不景气的时候四处帮他宣传,甚至辞去工作到他的饭店帮忙。

小舅子也经常在下班后帮忙照顾孩子和生病的妻子。

岳父一家的恩情,邹勇铭记于心。

两年后,邹勇的儿子出生了。

25岁那年,父亲打来电话,催促他回国。

他知道,父母是想念孙子了。

临行前,邹勇将饭店的配方和经营方法全部交给了岳父,希望他们能够以此维持生计。

回到阔别多年的家乡,邹勇感觉一切都变得陌生起来。

与父母的相处也显得生疏和尴尬。

在县城买房、外出打工,邹勇努力经营着自己的小家庭。

两年后,小舅子结婚,邹勇和妻子受邀前往老挝参加婚礼。

路上,妻子提出要给小舅子陪嫁一辆车,以报答岳父一家多年来的恩情。

邹勇虽然手头拮据,但还是毫不犹豫地答应了。

邹勇的举动却引来了母亲的强烈反对。

母亲当众指责他不顾家,只想着妻子娘家的人,甚至骂他是“白眼狼”。

积压多年的怨气终于爆发,邹勇也当着众人的面,说出了母亲多年来偏心的事实。

争吵过后,邹勇依然坚持买下了车子,送给了小舅子。

回到家中,面对母亲的冷言冷语,邹勇陷入了沉思。

他这样做,究竟是对是错?

在跨国婚姻中,该如何平衡原生家庭和新家庭的关系?

文化差异又该如何化解?

这些问题,或许值得我们每个人深思。