“别给我办什么大操大办的丧事,把我埋在四哥旁边就行。”1998年,88岁的杨尚昆躺在病床上,声音虚弱,却语气坚定。他的遗愿简单得让人心酸,但细想却别有深意。这位经历了中国革命风雨的老人,临终时没有豪言壮语,也没有提及功勋荣誉,反而只想回到最朴素的地方,和自己的哥哥作伴。

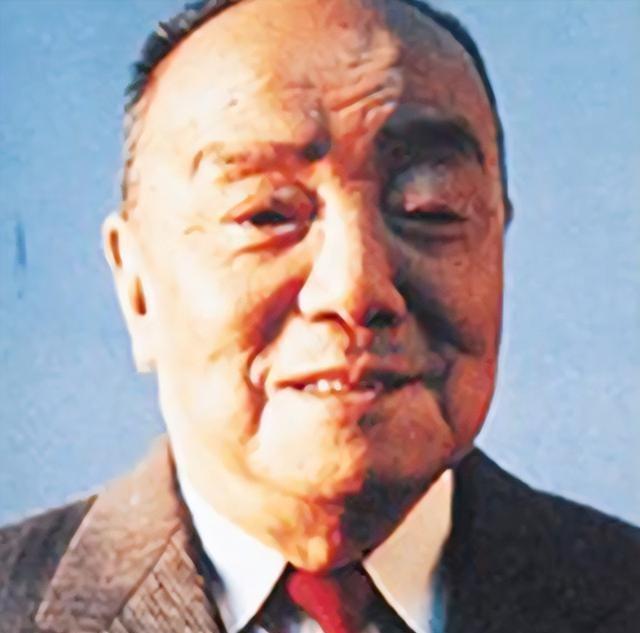

杨尚昆,这个名字对于很多人可能更多是和“国家主席”这个职务联系在一起。但如果翻开他的过往,你会发现,这位老革命家的一生既是中国现代史的一部分,也是无数革命者命运的缩影。

1920年代初,杨家是四川一个普通农民家庭,却因为长兄杨闇公的引领,成为那个时代少见的“革命之家”。家里六个兄弟姐妹,有六人加入了中共。他们家不仅是革命的“种子地”,更是牺牲的集中地。杨尚昆的四哥杨闇公,就是其中最耀眼的一位。

1927年,杨闇公参与领导了著名的泸顺起义,却因叛徒出卖,在“三三一”惨案中被捕。杨闇公被枪杀时年仅31岁,临刑前,他留下一句遗言:“革命终会成功。”那一年,年仅19岁的杨尚昆刚刚加入中共。悲痛成为他投身革命的动力,一生都未曾放下的执念。

1. 从兄长到导师:一场兄弟情缔造的革命之路

杨闇公不仅是杨尚昆的四哥,更是他的革命引路人。1917年,杨闇公远赴日本留学,接触到了马列主义。他回国后,成为四川地区最早的中共党员之一。当时的杨尚昆不过十几岁的少年,却耳濡目染了四哥的思想熏陶。

1925年,杨尚昆高中毕业,正准备报考大学,却被杨闇公一纸信件“招募”到革命队伍中。他没有多想,便从共青团员转为党员,开始了地下工作。兄长的影响远不止如此,不仅直接安排他参与实际活动,还建议他到上海求学,进一步开拓思想。

在杨尚昆的回忆中,他与四哥的最后一面,是在重庆朝天门的码头上。那天,杨闇公亲自送他上江轮,嘱托他好好学习。谁也没有想到,这一别竟是诀别。仅一年后,杨闇公在“三三一”惨案中被害,杨尚昆得知噩耗时,愧疚、不甘和悲痛交织在一起。从此,他的革命信念更加坚定,他要让四哥的遗志延续下去。

2. 革命与亲情的碰撞:一场无法停歇的旅程

长征,是杨尚昆革命生涯中最艰难的阶段,也是他对四哥怀念最深的时刻。1935年,杨尚昆参与了红军长征。当时,几乎每一步都踏在生死线上。遵义会议后,他和彭德怀同住一间屋子,反复讨论如何突破敌人的包围。

夜深人静时,他常常想起四哥的最后遗言:“革命终会成功。”这种信念像一根无形的线,牵引着他走过无数次生死考验。在遵义城,杨尚昆看着革命形势逐渐好转,甚至隐隐觉得四哥的愿望正在实现。

多年后,他站在解放后的遵义城,感慨万千:“这里的街道变宽了,楼房变多了,但在我心里,遵义还是当年的模样。”那个模样,装着无数先烈的牺牲,也装着他和四哥共同的革命记忆。

3. 晚年与历史的对话:一场未完成的心愿

退休后的杨尚昆,生活一如既往地简单。他住在北京的一条胡同里,和邻居们相处得像普通老人一样随和。但即便卸下了领导职务,他的心却始终挂念着历史和人民。

1998年,杨尚昆被确诊白血病。住院期间,正值中国抗洪救灾最紧张的阶段。他每天守在电视机前,关注着灾情进展。看到庄稼被淹、百姓流离,他忍不住流下眼泪。即便自己病重,他还是让子女取出存了20多年的2万元积蓄,捐给抗洪救灾。

病痛之下,他的体重从80公斤掉到60公斤,衣服穿着都松垮了。工作人员想给他做一件新衣服,他却说:“国家还在受灾,能省就省吧,缝缝旧衣服就行。”这样的节俭,贯穿了他的一生,也让他在最后的日子里,显得格外从容。

4. 落叶归根:一场跨越时空的兄弟重逢

杨尚昆去世后,他的遗愿只有一条:把他葬在四哥旁边,一切从简。有人好奇,为什么他会如此执着?对杨尚昆四哥杨闇公不仅是兄长,更是革命路上的精神引领者。他们虽然在生死之间分离,却在信仰上始终并肩。

1998年6月,杨尚昆在北京去世。2001年,他的骨灰从八宝山移葬故里,距离四哥的烈士陵园只有600米。这一埋,像是兄弟二人跨越70年的重逢。四哥生前未竟的革命理想,早已在杨尚昆手中开花结果。而杨尚昆,终于可以告诉四哥:“革命成功了,中国崛起了。”

杨尚昆的一生,是一代革命者的缩影。他从一个普通农家少年,成长为国家领导人,但在他心里,始终记挂着那个码头上的诀别。四哥杨闇公的牺牲,成了他一生的动力,而他自己的选择,则是对兄长遗志的最好回应。

有人说,杨家兄弟的故事,是中国革命史的注脚。那些看似不起眼的个人命运,却在历史的洪流中掀起了巨大的波澜。正是这些默默无闻的牺牲,才有了今天的山河无恙。而杨尚昆的那句遗言,更像是一种提醒:无论身居何位,最终都要回归最初的信仰和初心。