“先用后付”套路多,看看你中招了么?

随着互联网的逐步兴起,各种电商平台支付套路也逐渐升级,看似便捷的支付方式,里面却蕴藏着数不清的套路。

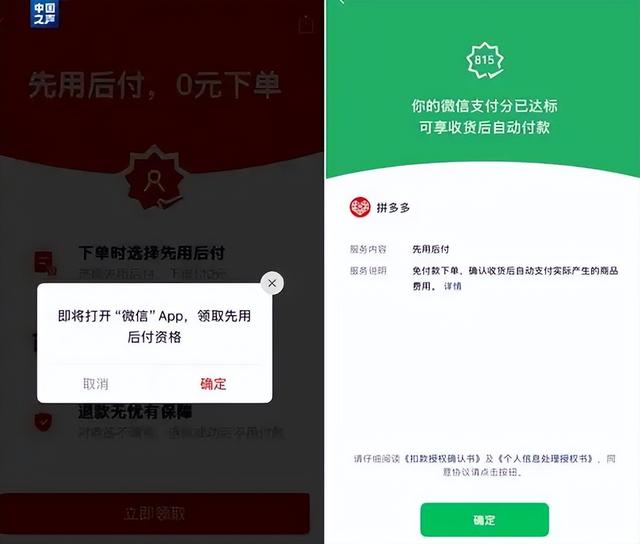

“0元下单 ”“免密支付”“先用后付”等等,这些套路如何产生,又如何避免呢?

“先用后付”的出现是便捷还是风险

“先用后付”的出现是便捷还是风险电商购物平台刚出现的时候,我们都是先支付再发货,一手交钱一手交货,但近几年随着电商平台的逐步兴起,每当我们点开购物软件,“先用后付”被设为系统性支付方式,不需要消费者付款,货物商品直接包邮到家,这看起来十分的便捷。

有不少人觉得“先用后付”十分的方便,不需要掏钱就能提前体验商品的品质,好用就留着付款,不好用就直接退货。

一方面,一定程度上降低了买到不符合预期商品的风险,另一方面,增加了消费者的安心程度。

对于有的人来说,当自己资金不充足时又有了购物需求,“先用后付”提供了便利,使他们提前获得了商品,等资金充足了再付款。

然而,看似“先用后付”给人们的生活带来了极大地便利,但是往往看似便利的付款方式,背后也蕴含着极大的风险。去年,央视就报道了这样一则有关“先用后付”的案例:

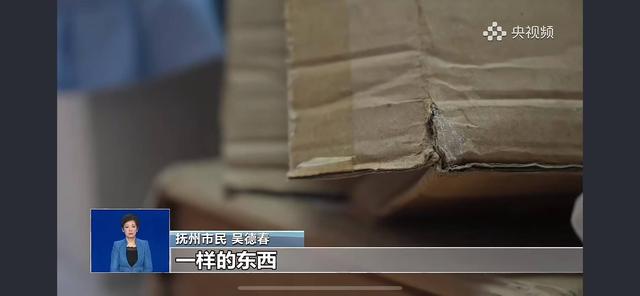

抚州的吴先生是一位对智能手机操作不熟练的老年人,有一天家里莫名收到了很多快递。

当一件件快递到达的时候,刚开始吴先生也是一头雾水不知道这些快递是什么时候买的,有的商品还一下来三个一样的,根本都没有输密码,后来发现应该是误触了“先用后付”的按钮。

这或许只是一个偶然事件,但是发生这样的事情会让消费者对购物平台产生抵触心理,甚至以后可能不会再去使用这些购物软件。

还有一些电商平台再宣传“先用后付”这种付款方式的时候往往显示的都是“0元下单”“0元体验”的噱头来吸引消费者。

像吴先生这样不会熟练操作智能手机的老年人,一点击,快递就源源不断的到,等收到快递使用后,扣款消息一来,才知道被所谓的“0元 ”给忽悠了。

“先用后付”开通容易,关闭艰难。先用后付的开通条件要求特别低,例如芝麻信用分达到多少,又或者你微信支付分达到多少,都可以达到开通条件,像我们这种一般的消费者这些条件也都能够基本满足。

有一些平台会给一些开通“先用后付”的消费者一些福利,老年人一看觉得打折便宜就买了,其实也顺势就打开了“先用后付”,这其实也是一种含有诱导性的消费隐患。

当我们不想使用“先用后付”这个功能,想去关闭的时候,却发现很难找到关闭的界面,只能上网求助,或者给客服打电话在其指导下才能关闭。

有位网友的爷爷,先用后付买了54件货物,网友知道的时候已经到了好几个快递,然后花了将近一个半小时将还在路上的快递能拦截的拦截,能退的退掉了。

然后后续是给爷爷卸载了好多次,“先用后付”也关了好多次,但是有时候又莫名其妙的下载回来,并且打开了“先用后付”功能,这还不仅仅是这一位“受害者”。

还有一位网友也在网上发了他父亲不小心碰到“先用后付”下单了一台玉米脱粒机,因为是大件货物,无法拒收,退回去运费要120多,电商软件客服说因为消费者自己的原因退货运费自理,最后网友投诉到12315才将运费退了回来。

这个功能的关闭按钮对于我们这些年轻人来说可能会比较容易发现,但是对于一些老年人来说呢,他们可能跟不上互联网发展的速度,也不理解这些软件里面的每个图标都代表什么,想要关闭可谓是难上加难。

央视点名消费陷阱央视报道认为“先用后付”看似是一种支付新模式,其实本质上是一种消费信贷模式,存在一定的安全风险。

一些消费者反应,如果前期不小心打开,后续如果想关闭功能找到操作入口,可谓是难上加难,并且必须等待消费者之前所有快递完成售后服务后才能关闭。

还有就是可能会在消费者不知情或无意中增加额外想法,从而产生过度消费的问题。

有些平台在你开通先用后付时,就默认提取了你的个人信息,若商家和平台保管不善,就很有可能造成你个人信息的泄露。

此外,有时候当你收货后忘记付款,有些平台不会对你进行付款提醒,而当你逾期时却影响你的个人信用记录。

中国政法大学副教授朱巍认为,向消费者推广这种方式之前,应当有消费者二次确认,而且要明确告诉消费者 这样支付方式是什么 ,产生结果是什么,退货渠道是什么。

同时,在日常生活中,作为消费者的我们,也必不可少的要在网上购物,但是在付款时一定要看清楚你选择的付款方式,以及你选择的付款方式以及这种付款方式对你造成的风险,对平台的默认设置要保持警惕之心。

或许“先用后付”的本意是让我们的支付方式变得越来越简便,但在一定程度上也侵犯了消费者的知情权和自主选择权。

当我们的权益受损时,我们首先就是要保存相关证据,并第一时间通过电商平台客服协商调解,若平台介入无效,要及时向有关部门或消费者协会投诉。

日常生活中我们有小孩的家长朋友也要不定时查看自己的信用记录和账户余额,确保没有因小朋友误触“0元”下单,并且在家长不知情的情况下所产生的一系列不良影响。

结语“先用后付”本应是提升购物体验的创新之举,但是我们还是要长个心眼,在确保自身权益的情况下去使用它。

参考资料新华社:《生活观察|“先用后付”套路多,擦亮双眼巧避坑》2024年12月10日

央视新闻:《明明没付款但商品到家了?来看“先用后付”的千层套路》2024年11月28日

光明网:《家里老人莫名网购多件商品?“先用后付”套路多!转给家人→》2024年12月1日