台北东区某间咖啡厅里,两位年轻女孩正在刷着手机新闻。"小S真的半年不工作啊?""听说有厂商开价八位数她都不接"细碎的对话飘散在拿铁香气中,却无意间叩击着这个时代最敏感的神经——当公众人物的私人伤痛撞上商业社会的运行法则,我们究竟在围观什么?

在这个全民直播时代,艺人的职业属性早已超出传统表演范畴。他们像被制成标本的蝴蝶,每一片鳞翅的颤动都被显微镜无限放大。台湾综艺教父王伟忠曾形容:"艺人是贩卖情绪的职业经理人。"据2023年《亚洲娱乐产业白皮书》显示,台湾艺人平均每年参与公众活动287天,这个数字在头部艺人群体中更攀升至330天以上。

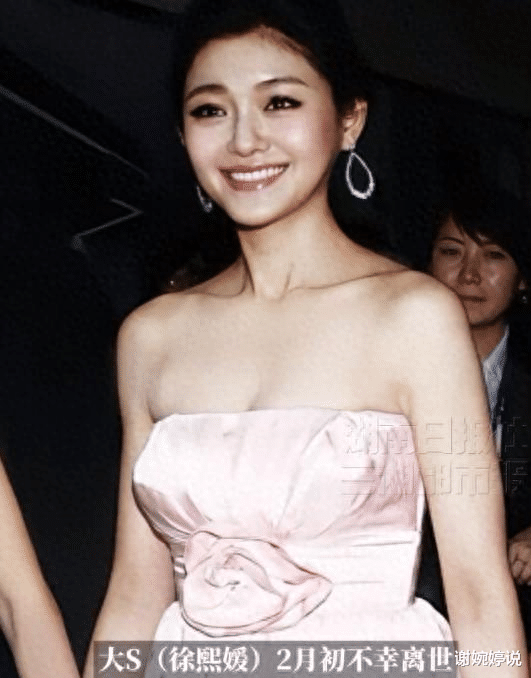

这种职业特性造就了独特的心理契约:观众用关注度兑换艺人的情绪价值。当小S在节目中模仿姐姐招牌动作时,收视率总会飙升0.5个点;当她在金钟奖颁奖礼哽咽提及家人,相关话题能霸榜热搜三天。这种情感连结构建的共生关系,在徐家姐妹身上尤为明显——她们共同成长的轨迹,早已成为观众集体记忆的活体标本。

二、哀伤处理的社会学悖论:公共空间与私人领域的角力心理学教授李明宪的最新研究揭示:现代社会对哀伤的公开展现有套隐形规则体系。普通人的"哀伤假期"平均被默认为15天(台湾劳动部2023年数据),而公众人物若停工超过30天,就会触发"是否敬业"的舆论审判。这种差异在东亚文化圈尤为显著,日本杰尼斯事务所某艺人父亲去世仅休假3天即复工的新闻,曾引发全亚洲讨论。

但吊诡的是,当小S真的选择遵循内心节奏暂别舞台,我们反而不知所措。那些开出天价邀约的品牌方,那些在论坛争论"半年是否太久"的网友,本质上都在参与一场关于"合理悲伤期限"的社会协商。这让人想起法国哲学家福柯的"凝视理论"——当私人情感被置入公共视域,它就必然要接受集体目光的规训与重构。

三、创伤经济学:商业社会的情感收割逻辑某国际心理咨询机构2024年发布的《名人创伤价值评估模型》显示,艺人经历重大人生变故后的首度公开亮相,商业价值平均提升42%。这解释了为何会有厂商愿意开出九位数新台币邀约——他们赌的是小S复出时刻的"情感溢价"。这种计算精准得近乎残酷,就像华尔街交易员分析K线图般拆解着人类情感的价值曲线。

但反常识的是,台湾大学社会系2023年的跟踪研究发现:在至亲离世后立即复工的艺人,三年内出现心理健康问题的比例高达73%。这构成现代娱乐工业的经典悖论:观众渴望看到"真实",却又拒绝为真实的代价买单。当某韩团成员在父亲葬礼第二天登台微笑时,热搜词条同时出现"敬业典范"和"笑容勉强"的撕裂评价,恰是这种集体矛盾的最佳注脚。

四、疗愈新范式:重建演艺界的心理支持系统或许该换个视角看待小S的暂别。美国演员工会自2020年起推行的"情感假"制度值得借鉴:允许会员每年申请不超过90天的无理由心理调休假,期间享受基本保障金。这种制度创新背后,是对"艺人首先是人"这个常识的回归。韩国SM娱乐去年引入的"创伤经纪人"岗位更是创新——专门团队负责评估艺人的心理负荷,像管理身体伤病般处理情绪创伤。

回到台北那间咖啡厅,两位女孩的对话有了新进展:"其实我上次失恋请假三天都被主管瞪""要是所有工作都能像小S这样..."这无意间道破问题的本质——我们何尝不是在借明星故事,投射自己对情感自主权的渴望?当某天社会能平静接受"暂停不是软弱,而是勇气",或许才是真正文明的进步。

结语在忠孝东路川流不息的人潮中,某块广告屏正循环播放着明星代言的珠宝广告。那些精心设计的笑容与此刻小S选择背对镜头的沉默,构成了当代社会最意味深长的蒙太奇。或许我们该学会尊重这样的沉默时刻,就像允许夜幕降临前总要有夕阳沉入地平线。毕竟,对伤痛的敬畏,才是对生命最郑重的告白。下次看到暂别舞台的艺人时,不妨在心里说声:"慢慢来,我们等你。"这何尝不是对我们自己灵魂的温柔允诺?