1983年除夕夜的央视演播厅里,25岁的牟玄甫握着话筒的手微微发颤。 当《夫妻双双把家还》的旋律响起,这个来自哈尔滨的青年不会想到,自己即将成为全国家喻户晓的明星。 更不会预料到,二十年后命运会将他从万人追捧的舞台,推向医院病房与养老院的长廊。

在哈尔滨铁路局家属院里,少年牟玄甫的小提琴声常常穿透寒冬。 身为医生的父亲和铁路职工的母亲,用三个月工资换回这把琴时,只为圆儿子一个音乐梦。 谁曾想,这把琴竟成了打开时代机遇的钥匙。

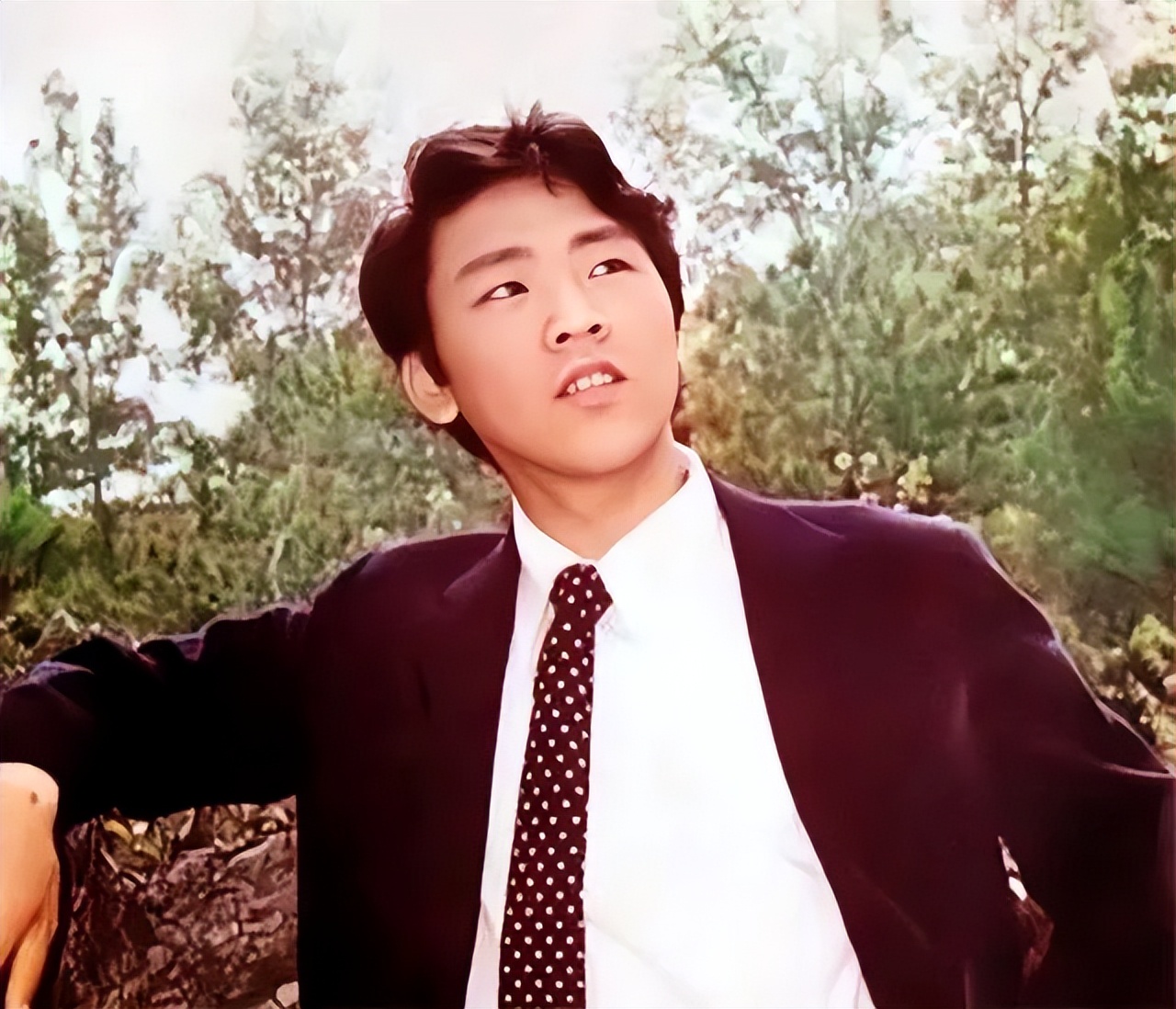

1980年,当东方歌舞团在全国急寻男高音的消息传来,22岁的牟玄甫在老师杨博亚的鼓励下,带着东北汉子的豪迈唱腔南下应试。 彼时正值改革开放初期,文艺团体急需新鲜血液,他高亢清亮的嗓音瞬间填补了团队空白。 短短三年,这个铁路子弟完成了从地方艺校学生到国家级演员的蜕变。

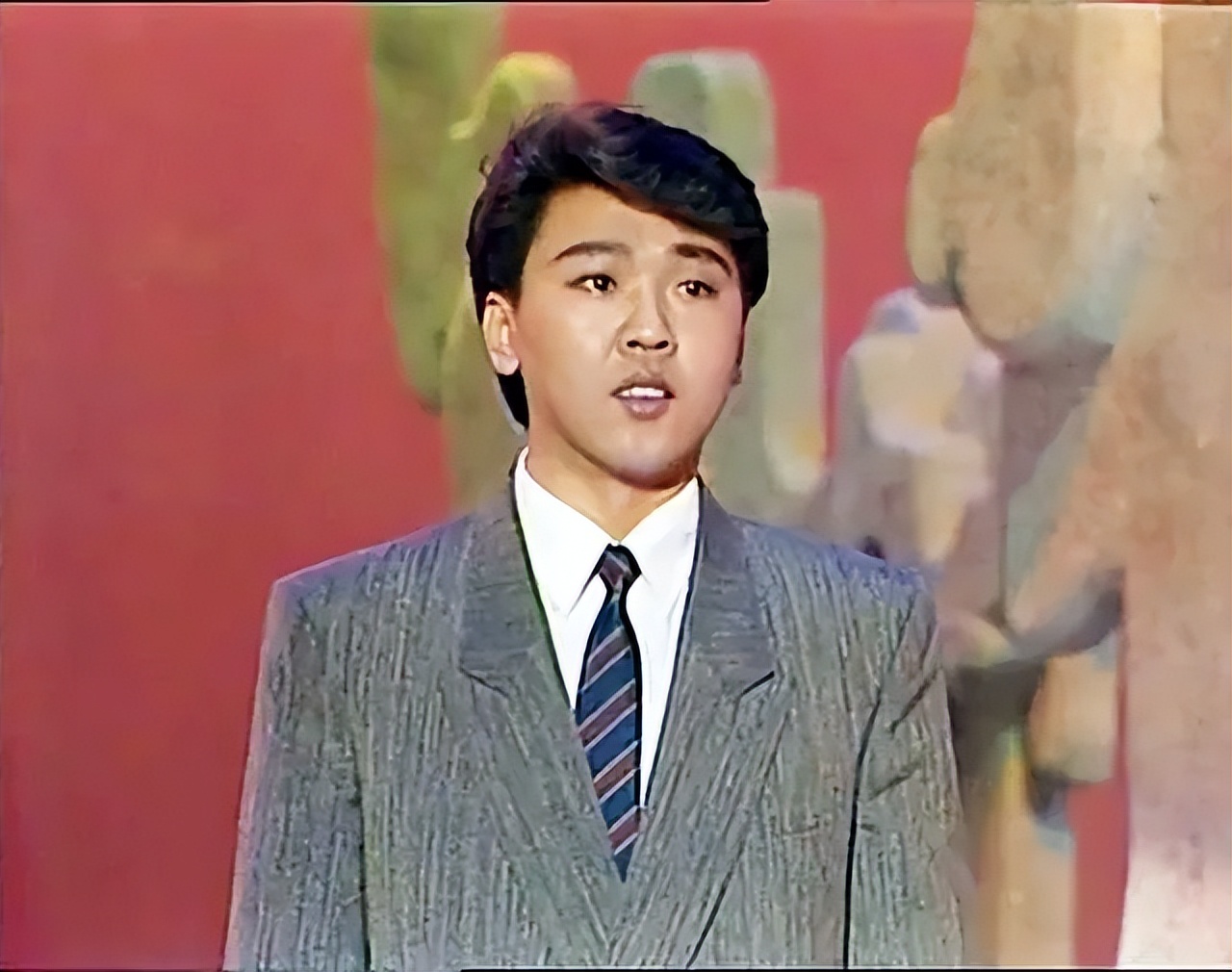

1983年的春晚舞台,成为牟玄甫人生的分水岭。 与索宝莉合唱的黄梅调,让这对"金童玉女"红遍大江南北。 随后的八年,他如同坐上事业火箭:连续六届春晚邀约、海外巡演场场爆满、唱片销量突破百万。 在沈阳音乐学院毕业的妻子徐琴眼中,丈夫演出服上的金线,都浸着汗水的咸味。

1992年深秋的南方剧场,意外来得猝不及防。 唱到《乌苏里船歌》最高音时,他踏空摔下两米舞台。 观众们听到的,是带着疼痛颤抖却未中断的歌声; 医生诊断书上,却写着"甲亢三期伴心肌劳损"。 那个在后台吞下止痛药继续返场的背影,成了中国演艺圈"拼命三郎"的代名词。

当左眼开始不受控地外凸时,牟玄甫在化妆镜前沉默了整晚。 1994年的某个清晨,他默默将演出服锁进衣柜——这个曾为舞台而生的男人,终究败给了激素紊乱带来的面容改变。 褪去明星光环的日子,却意外让他找回了丈夫与儿子的身份:陪妻子逛菜市场,给老父亲捶背,听母亲唠叨陈年旧事。

命运的玩笑在千禧年后接踵而至。 先是母亲突发脑梗半身瘫痪,后是父亲确诊肝癌晚期。 那些年,北京协和医院的长廊里,常见一个鬓角微白的中年人,左手提着熬了四小时的骨汤,右手攥着CT片在不同楼层穿梭。 2012年父亲葬礼上,他对着灵位磕了三个响头:"爸,这次换我照顾妈。 "

如今漫步在北京西城区的胡同里,64岁的牟玄甫常被老戏迷认出。 褪去明星光环的他,身上多了份时光淬炼的从容。 清晨推着92岁母亲晒太阳时,他会哼起当年的成名曲; 担任煤矿文工团团长时,他总叮嘱年轻演员:"艺术生命再长,长不过父母等你的时光。 "

当年那个在后台哇哇大哭的婴儿,如今已成长为独当一面的音乐制作人。 每当儿子将新编的曲子放给奶奶听时,牟玄甫总会想起父亲临终的话:"真正的角儿,不在舞台灯光下,而在生活这场大戏里。 "窗台上的君子兰开了又谢,曾经的春晚歌王,终于在家常烟火里找到了人生最踏实的韵脚。