说起古代的商业传奇,清代晋商绝对能 “C 位出道”!

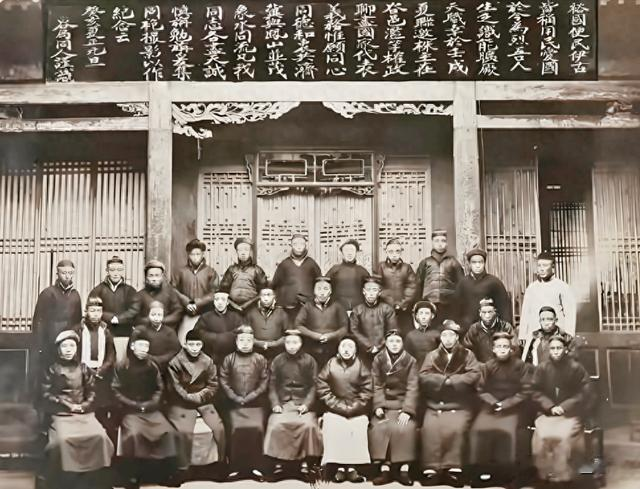

那时候清朝商业超热闹,陆路水路全是往来的商队,各地贸易红红火火,经济总量更是位居世界首位。就在这股商业浪潮里,晋商直接“杀” 出重围 ,成了商界 “顶流”,还稳坐全国商帮头把交椅四五百年!

像祁县乔家、榆次常家等八大晋商,个个都是 “钞能力” 超强的大佬 ,富得连皇家国库都比不上!可谁能想到,曾经风光无限的晋商,最后却因为后代贪图享乐、不愿接受新事物,短短几十年就从 “神坛” 跌落。

看着他们从辉煌走向衰败,真让人忍不住感叹,再强大的家业,没了进取的心,也逃不过 “凉凉” 的结局!

先说祁县乔家,那真的是 “草根逆袭天花板”!

乔家初代乔贵发早年家境贫寒,只能给人打长工。后来他和朋友合伙在包头开草料铺,碰上难题从不退缩,生意受挫也咬牙坚持,仔细研究市场、调整经营方向,慢慢把草料铺发展成了“复盛公” 商号 。

到了乔致庸这一代,更是把生意玩出了花,首创票号商业模式,全国开分号,真正实现 “汇通天下”。可惜,曾经的商业帝国,渐渐没了往日生机。

家族发展历程创业奠基:乔家的基业创始人是乔贵发,清乾隆初年,他只身走西口,在内蒙古包头艰苦打拼,于乾隆二十年(1755 年)发家致富后回到山西祁县乔家堡村,在村中的十字路口东北角开始修建宅院,为乔家的发展奠定了基础。发展壮大:嘉庆初年,乔贵发的三个儿子分家析产,老三乔全美获得老宅并进行扩建,建为楼院。乔全美的二儿子乔致庸在兄长身故后,放弃学业继承祖业,他不断扩大经营,在包头增设商号,还在山西平遥、祁县、太谷等地办起票号,几乎垄断了全国的汇兑业,使乔家的商业版图迅速扩张,成为当时晋商中的佼佼者。鼎盛时期:乔致庸当家后,乔家生意兴隆,人丁兴旺,家族进入鼎盛时期。他修建了全封闭的城堡式大院乔家大院,其建筑规模宏大,工艺精湛,成为乔家繁荣昌盛的象征。同时,乔家的票号大德通、大德恒等在金融界声名远扬,业务遍布全国,为乔家积累了巨额财富。后期衰落:民国时期,乔家受到战争、社会动荡等因素的影响,逐渐走向衰落。1938 年春天,日本侵略军到了乔家堡村烧杀抢掠,乔家人被迫举家出逃,大院人去楼空,乔家的商业也遭受重创,从此一蹶不振。商业经营之道资金统一调度:乔致庸将复盛公、复盛全、复盛西的公积金都存在统事德裕永堂名下,称为 “厚成”,遇有生意亏赔或紧急需款时才准支用。同时,还把 “德裕永” 三字拆开,由复盛公、复盛全、复盛西各占一个字,以复盛公为总领导,做一些三号合伙买卖,实现了资金的灵活运用和相互支持。设立掌柜退休金:为了激励掌柜的工作积极性,乔致庸在掌柜退休后,会继续发工资,直到老死,解决了掌柜们的后顾之忧,让他们能够全身心地为乔家效力。扩大经营领域:乔致庸从经商地图上发现了更多的商机,开始涉足其他行业,例如将武夷山的茶叶卖到蒙古、俄罗斯等地,拓展了乔家的商业经营范围。汇通天下:乔致庸顺应时代潮流,设立了票号,解决了商家银子携带的风险和困难,使得商家可以在全国各地做生意,实现了货通天下的理想,乔家的票号也因此成为全国重要的金融机构之一。顶身股制度:乔家实施了顶身股制度,财东根据员工任职时间长短、业务能力和贡献大小,赋予主要员工一定数额的股份并允许其参与利润分红。这一制度调动了员工的积极性,使员工与乔家的利益紧密相连,促进了乔家商业的发展。榆次常家,始祖常威当年两手空空去张家口闯荡,路上靠着给人算命换盘缠,愣是在张家口站稳了脚跟,从一家小小的布铺做起。

常万达接手后,带着商队穿越沙漠,开辟了通往俄蒙的茶叶商路,“万里茶道” 上全是常家的驼队。鼎盛时期,常家在恰克图的商铺占了半条街。可惜,最后只能眼睁睁看着家族生意衰败。

家族发展历程创业奠基:常家始祖常仲林于明朝弘治初年,由太谷惠安迁到榆次车辋村为人牧羊。到清康熙、乾隆年间,七世祖常进全开始经商,八世祖常威率九世常万已、常万达,从事商业活动,赢利颇丰,逐渐使常氏成为晋中望族。发展壮大:乾隆三十三年,常万玘与常万达分家析产,常万玘留在村南祖居 “世德堂” 老院,被称为 “南常”;常万达在村北重新购置土地建起 “世荣堂”,称作 “北常”。此后,“南常” 和 “北常” 两大宅院建筑群逐步形成,家族商业也不断发展。鼎盛时期:“北常” 从乾隆年间始,就以大德玉商号名义在恰克图经营对俄贸易,并随着业务发展和资本积累,陆续增设大升玉、大泉玉、大美玉、独慎玉等商号,形成 “玉” 字连号,在恰克图从事对俄贸易的众多山西商号中,经营历史最长、规模最大。“南常” 的商号名称均带有 “昌” 字,号称 “十大昌”,其商号遍布苏州、上海、汉口等地。后期衰落:清末民初,常氏商业逐渐衰败。庚子事变,归化城受兵燹之苦,张垣又受到德兵骚扰,常氏商务 “遂难复如旧时”。民国初年,常氏商业更是彻底衰败,回天无术。商业经营特点多元化经营:除了在对俄贸易中占据重要地位,常家还涉足茶叶、绸缎、棉布、药材等多个领域,形成了多元化的商业格局。他们从福建武夷山等地采购茶叶,经过长途运输,销往蒙古、俄罗斯等地,建立了庞大的茶叶贸易网络。注重品牌建设:常家商号注重信誉和品牌建设,以优质的商品和良好的服务赢得了客户的信任和口碑。其 “玉” 字连号和 “昌” 字连号在商业领域具有较高的知名度和美誉度,成为了晋商中的知名品牌。联号经营模式:常家采用联号经营的模式,将众多商号相互联结,形成一个有机的整体。各商号之间相互支持、相互协作,实现了资源的优化配置和共享,增强了家族商业的整体竞争力。太谷曹家的曹三喜,当年为了谋生,跟着人去东北三座塔,从种菜、养猪这些小买卖起步,因为待人真诚,生意伙伴都愿意和他合作。后来生意越做越大,开钱庄、办当铺,还涉足海外贸易,总资产超千万两白银。

发展历程创业起步:曹家原籍山西省太原市晋源区晋祠镇花塔村,明洪武年间,第十一代曹晋卿迁居于太谷县北洸村,以务农为生,闲暇时走街串巷售卖砂锅、豆腐、豆芽等物品。明末清初,第十四代曹三喜只身闯关东谋生,他利用当地廉价黄豆开设豆腐坊,后又开设烧锅作坊、杂货铺等,生意逐渐红火。发展壮大:清康熙初年,曹三喜的生意由朝阳地区扩展到赤峰、四平、八沟等地,经营行业从做豆腐、烧锅发展到经营杂货、典当、粮食等,后来还投资开办钱庄、典当铺等。康熙中期,曹三喜返回太谷老家,生意交给两个儿子曹玉蕃、曹玉台经营。兄弟二人接任后,不仅在东北增设商号,还将生意扩展到建昌、梨树、锦州等地,同时在家乡也陆续设立商号。鼎盛时期:乾隆中期到光绪中期,曹家在曹玉蕃、曹玉台兄弟及其子辈的努力下,成为名震东北和山西的商业大家族。这一时期,曹家商号遍布大半个中国,并远涉俄国、英国、德国、朝鲜、日本等国家,总资产达 1200 余万两白银,共有商号 640 余个。走向衰落:从清末起,曹家商业屡遭打击,逐步走向衰败。辛亥革命后,清政府垮台,曹家许多商号被抢劫,票号损失惨重。外蒙古独立,又使设在张家口一带的商号失去贸易市场。特别是民国 11 年(1922 年),奉军在第一次直奉战争中失利,“奉票” 大跌,曹家在东北的商号损失 100 多万两白银,残存的商号勉强维持至新中国成立初,实现公私合营。经营策略多元化经营:曹家经营的行业众多,涵盖了豆腐坊、烧锅作坊、杂货铺、典当行、钱庄、粮店、绸缎庄、皮货庄等十几个行业,通过多元化经营降低了单一行业的风险,同时也能够充分利用各种资源,实现协同发展。联号经营:曹家采用联号经营的方式,在各地设立众多分庄、联号、小号,形成了庞大的商业网络。这些商号相互支持、相互协作,统一管理,提高了运营效率和竞争力。股份制管理:分家后的东门曹兆远运用股份制形式,将家族中的七份财产,各门出资白银 10 万两,集股合营,组成专门的经营机构 “曹七合”,通过 “任人唯贤不唯亲” 的原则,在族中委任商业管理人才,这种科学的管理制度促进了曹家商业的进一步发展。

发展历程创业起步:曹家原籍山西省太原市晋源区晋祠镇花塔村,明洪武年间,第十一代曹晋卿迁居于太谷县北洸村,以务农为生,闲暇时走街串巷售卖砂锅、豆腐、豆芽等物品。明末清初,第十四代曹三喜只身闯关东谋生,他利用当地廉价黄豆开设豆腐坊,后又开设烧锅作坊、杂货铺等,生意逐渐红火。发展壮大:清康熙初年,曹三喜的生意由朝阳地区扩展到赤峰、四平、八沟等地,经营行业从做豆腐、烧锅发展到经营杂货、典当、粮食等,后来还投资开办钱庄、典当铺等。康熙中期,曹三喜返回太谷老家,生意交给两个儿子曹玉蕃、曹玉台经营。兄弟二人接任后,不仅在东北增设商号,还将生意扩展到建昌、梨树、锦州等地,同时在家乡也陆续设立商号。鼎盛时期:乾隆中期到光绪中期,曹家在曹玉蕃、曹玉台兄弟及其子辈的努力下,成为名震东北和山西的商业大家族。这一时期,曹家商号遍布大半个中国,并远涉俄国、英国、德国、朝鲜、日本等国家,总资产达 1200 余万两白银,共有商号 640 余个。走向衰落:从清末起,曹家商业屡遭打击,逐步走向衰败。辛亥革命后,清政府垮台,曹家许多商号被抢劫,票号损失惨重。外蒙古独立,又使设在张家口一带的商号失去贸易市场。特别是民国 11 年(1922 年),奉军在第一次直奉战争中失利,“奉票” 大跌,曹家在东北的商号损失 100 多万两白银,残存的商号勉强维持至新中国成立初,实现公私合营。经营策略多元化经营:曹家经营的行业众多,涵盖了豆腐坊、烧锅作坊、杂货铺、典当行、钱庄、粮店、绸缎庄、皮货庄等十几个行业,通过多元化经营降低了单一行业的风险,同时也能够充分利用各种资源,实现协同发展。联号经营:曹家采用联号经营的方式,在各地设立众多分庄、联号、小号,形成了庞大的商业网络。这些商号相互支持、相互协作,统一管理,提高了运营效率和竞争力。股份制管理:分家后的东门曹兆远运用股份制形式,将家族中的七份财产,各门出资白银 10 万两,集股合营,组成专门的经营机构 “曹七合”,通过 “任人唯贤不唯亲” 的原则,在族中委任商业管理人才,这种科学的管理制度促进了曹家商业的进一步发展。介休侯家,从康熙年间,侯家祖辈就往返苏杭,靠倒卖绸缎发家。到侯兴域这一代,把生意拓展到茶叶、钱币行业,在全国开了 40 多家商号。侯家的 “蔚” 字五联号,那在商界都是响当当的。

家族起源与发展早期积累:介休侯家的发家可追溯到清朝康熙年间。侯家祖籍陕西,后迁至山西介休。起初,侯家以贩卖绸缎等日用品起家,在介休城内开设了一些店铺,逐渐积累了一定的财富和商业经验。鼎盛时期:到了乾隆、嘉庆年间,侯家商业得到快速发展。侯家抓住当时商业发展的机遇,扩大经营规模,涉足多个行业,尤其在票号业取得了巨大成功。其开设的蔚字号票号在全国范围内拥有广泛的业务网络,成为当时晋商票号中的重要力量。侯家也因此成为介休的首富,家族资产雄厚,声名远扬。后期衰落:清末民初,随着社会局势的动荡和经济环境的变化,侯家的商业遭受了一系列打击。战争、政治变革等因素导致商业活动受到严重影响,票号业务逐渐萎缩。同时,家族内部管理也出现一些问题,最终导致侯家逐渐走向衰落。商业经营特点多元化经营:侯家除了在票号业占据重要地位外,还经营绸缎、茶叶、典当等多种生意。通过多元化的经营策略,降低了单一行业风险,使家族商业在不同领域都能获得收益,增强了整体抗风险能力。注重人才培养与选拔:在商业经营中,侯家重视人才的作用。他们注重培养和选拔有能力、有品德的商业人才,无论是家族子弟还是外聘人员,只要有才能都能得到重用。这种人才策略为侯家商业的发展提供了有力的人才支持。善于把握商机:侯家具有敏锐的商业洞察力,能够及时把握市场变化和商业机遇。例如,在票号业兴起的时期,侯家果断投入,迅速在全国开设分号,开展汇兑、存放款等业务,从而在票号行业中占据了一席之地。

家族起源与发展早期积累:介休侯家的发家可追溯到清朝康熙年间。侯家祖籍陕西,后迁至山西介休。起初,侯家以贩卖绸缎等日用品起家,在介休城内开设了一些店铺,逐渐积累了一定的财富和商业经验。鼎盛时期:到了乾隆、嘉庆年间,侯家商业得到快速发展。侯家抓住当时商业发展的机遇,扩大经营规模,涉足多个行业,尤其在票号业取得了巨大成功。其开设的蔚字号票号在全国范围内拥有广泛的业务网络,成为当时晋商票号中的重要力量。侯家也因此成为介休的首富,家族资产雄厚,声名远扬。后期衰落:清末民初,随着社会局势的动荡和经济环境的变化,侯家的商业遭受了一系列打击。战争、政治变革等因素导致商业活动受到严重影响,票号业务逐渐萎缩。同时,家族内部管理也出现一些问题,最终导致侯家逐渐走向衰落。商业经营特点多元化经营:侯家除了在票号业占据重要地位外,还经营绸缎、茶叶、典当等多种生意。通过多元化的经营策略,降低了单一行业风险,使家族商业在不同领域都能获得收益,增强了整体抗风险能力。注重人才培养与选拔:在商业经营中,侯家重视人才的作用。他们注重培养和选拔有能力、有品德的商业人才,无论是家族子弟还是外聘人员,只要有才能都能得到重用。这种人才策略为侯家商业的发展提供了有力的人才支持。善于把握商机:侯家具有敏锐的商业洞察力,能够及时把握市场变化和商业机遇。例如,在票号业兴起的时期,侯家果断投入,迅速在全国开设分号,开展汇兑、存放款等业务,从而在票号行业中占据了一席之地。祁县渠家,始祖渠济推着独轮车走街串巷卖杂货,靠着省吃俭用攒下了第一桶金。传到渠映濓时,抓住对俄、蒙茶叶贸易的机会,赚得飞起,后来又开设票号,“三晋源” 票号在当时名气极大。

发展历程早期积累:渠氏先祖渠济是上党区长子县人,元末明初,其子敬信、守信、忠信从事贩运小本生意,经常从上党贩运潞麻和梨到祁县,再把粗布和枣贩回上党。明洪武二年(1369 年),渠济被接到祁县定居。后来其子孙在包头一带经商,到渠源祯曾祖父渠同海时,在包头经营的商业已初具规模,经营着菜园、油粮、茶叶,并兼作钱业生意。繁荣发展:清朝乾嘉年间,渠源祯的祖父渠映璜增设长源川、长顺川两大茶庄,从两湖采办红茶,贩销于西北各地及蒙古、俄国,积累了大量财富。到渠氏第十七代源字辈时,渠家进入黄金时代,成为晋中八大富户之一。渠源祯是著名的三晋源票号财东,该号创设于同治初年,资金 30 万两,在北京、天津、上海等地设分号 11 处,最盛时营业额达六、七百万两,每股红利 6000 余两。走向衰落:随着清末民初社会局势的动荡和经济环境的变化,渠家的商业也受到了严重的冲击,逐渐走向衰落。战争、政治变革等因素导致商业活动受到影响,票号业务萎缩,家族内部管理问题也逐渐显现。商业成就票号业:渠家的票号 “三晋源” 汇通天下,是当时晋商票号中的重要代表。此外,渠源祯还与源潮、源淦、源洛合组百川通票号,投资存义公票号,在全国金融领域具有重要地位。茶庄生意:渠家的茶庄 “长裕川” 声名卓著,是渠家最大的茶庄,初名长顺川,开办于清乾嘉时期。主要经营茶叶,后也兼营贩盐、运销夏布等业务,总号设在祁县,分号前后达十余处。平阳府亢家,靠着朝廷给的盐引特权,垄断盐运生意,盐场开得一个比一个大。后来又进军粮食、典当行业,光是京城的粮店就有十几家,富得流油。

发展历程发家传说:关于亢家发家,有传说明末李自成农民军将金银财宝寄存于亢家,后李自成牺牲,这些财宝便为亢家所有,但此传说并不可信。商业发家:亢家以经商致富,从清初发迹,终清季,是商业、土地兼营并著的家族。经过二百多年,资产从清初的 “约计千万” 增加到清末光绪时 “号称数千万”。家族衰败清咸丰三年,太平军北伐进攻平阳,城中清兵奋力反抗,攻城兵士死伤很多,进城后放火烧了街市店铺,亢家豪宅沦为废墟,之后亢氏逐步走向衰落。此外,亢家后期在官场的一些经历,如亢其宗在乾隆时期因官场纷争等原因,导致家族财产被掏空,各地商铺纷纷倒闭,也是其衰败的因素。商业成就盐商巨头:清代盐实行专卖制,亢氏在扬州以 “业鹾” 起家,与江南泰兴季氏(两淮盐商)齐名,在两淮盐商中有很高的资本和权势,有 “南安北亢” 之说。同时,亢氏原籍与河东盐池同在晋南,也可能是河东盐商。典当富商:亢氏是资本雄厚的大典当商。传说亢氏在原籍平阳府开设有一大当铺,为挤垮附近新开的当铺,每天派人去典一个金罗汉,典价银 1000 两,连续典了三个月,几乎用光对方资本,迫使对方关闭当铺。粮食大贾:亢氏是当时的大粮商,致力于长途贩运和粮店经营。其在京城正阳门外开设的粮店是北京资本最多、规模最大的粮店。在原籍平阳府,亢家 “仓廪多至数千”,藏有米粮 “万石”,既是粮食批发商,又是粮食零售商。

发展历程发家传说:关于亢家发家,有传说明末李自成农民军将金银财宝寄存于亢家,后李自成牺牲,这些财宝便为亢家所有,但此传说并不可信。商业发家:亢家以经商致富,从清初发迹,终清季,是商业、土地兼营并著的家族。经过二百多年,资产从清初的 “约计千万” 增加到清末光绪时 “号称数千万”。家族衰败清咸丰三年,太平军北伐进攻平阳,城中清兵奋力反抗,攻城兵士死伤很多,进城后放火烧了街市店铺,亢家豪宅沦为废墟,之后亢氏逐步走向衰落。此外,亢家后期在官场的一些经历,如亢其宗在乾隆时期因官场纷争等原因,导致家族财产被掏空,各地商铺纷纷倒闭,也是其衰败的因素。商业成就盐商巨头:清代盐实行专卖制,亢氏在扬州以 “业鹾” 起家,与江南泰兴季氏(两淮盐商)齐名,在两淮盐商中有很高的资本和权势,有 “南安北亢” 之说。同时,亢氏原籍与河东盐池同在晋南,也可能是河东盐商。典当富商:亢氏是资本雄厚的大典当商。传说亢氏在原籍平阳府开设有一大当铺,为挤垮附近新开的当铺,每天派人去典一个金罗汉,典价银 1000 两,连续典了三个月,几乎用光对方资本,迫使对方关闭当铺。粮食大贾:亢氏是当时的大粮商,致力于长途贩运和粮店经营。其在京城正阳门外开设的粮店是北京资本最多、规模最大的粮店。在原籍平阳府,亢家 “仓廪多至数千”,藏有米粮 “万石”,既是粮食批发商,又是粮食零售商。介休范家,范永斗在明末就靠着和后金贸易成了大商人。清朝初期,范家主动为康熙大军运送军粮,立下大功,家族子弟纷纷入朝为官。

发展历程明朝时期:范氏祖籍陕西,后迁居介休县张原村。自范氏始祖志纲公于前明成化年间迁至介休后,传至第六世范明,开始携长子永魁到塞外经商。到明末范永斗时,成为操纵张家口一带贸易的八大商人之一,主要与外蒙古族和辽东女真族开展马市交易,由此与女真族统治阶层建立了密切的经济关系。清朝时期:清军入关后,范家因在清军入主中原过程中提供军需物资和情报等立下功劳,被清政府封为 “皇商”,诏赐张家口房地,隶内务府籍,为内务府采办供皇室使用的皮张等,并继续从事边地贸易,经营绸、布、茶、粮等。范永斗之后,其子范三拔、孙范毓馪等接替经营,经营范围进一步扩大,涉足盐业、洋铜采购等领域。范氏家族在康熙、雍正年间达到极盛,通过为清军承运军粮、改进运筹方法等获得朝廷褒赏,但也因扩张过速埋下隐患。乾隆后期,范家因积欠内务府巨额官帑,于乾隆四十八年(1783 年)横遭抄家之祸,家族逐渐衰落。商业成就边贸与皇商业务:作为皇商,范家为内务府采办皮张等物资,同时以张家口为基地,在国内各地从事绸、布、茶、粮、铁等物资贸易,还承担为清政府向蒙古输送物资的差事,在边地贸易中占据重要地位。盐业经营:范家经清廷批准,在河东盐区和长芦盐区开展盐业运销,持有大量盐引,如在长芦盐区持盐引 10718 道,每年除缴纳规定盐税外,还要另外上缴内务府白银 2 万两,在盐业领域资本雄厚。洋铜采购:康熙年间,范家以内务府商人身份,以低于其他民商的价格向清政府提请采办日铜,得到允准。范家联络张家口晋商组成船队,代替闽、浙沿海原民商从日本采购铜锭,最多时每年从日本换回铜锭少则 30 万公斤,多则 70 万公斤,占清政府从日本进口铜料的一半多,获取了巨额利润,形成晋商中最早开展海上贸易的 “船帮”。其他业务:范氏还经营木材、马、人参等生意,乾隆二十一年(1756 年)曾在宁波与英商签订过玻璃贸易合同,经营范围广泛。

发展历程明朝时期:范氏祖籍陕西,后迁居介休县张原村。自范氏始祖志纲公于前明成化年间迁至介休后,传至第六世范明,开始携长子永魁到塞外经商。到明末范永斗时,成为操纵张家口一带贸易的八大商人之一,主要与外蒙古族和辽东女真族开展马市交易,由此与女真族统治阶层建立了密切的经济关系。清朝时期:清军入关后,范家因在清军入主中原过程中提供军需物资和情报等立下功劳,被清政府封为 “皇商”,诏赐张家口房地,隶内务府籍,为内务府采办供皇室使用的皮张等,并继续从事边地贸易,经营绸、布、茶、粮等。范永斗之后,其子范三拔、孙范毓馪等接替经营,经营范围进一步扩大,涉足盐业、洋铜采购等领域。范氏家族在康熙、雍正年间达到极盛,通过为清军承运军粮、改进运筹方法等获得朝廷褒赏,但也因扩张过速埋下隐患。乾隆后期,范家因积欠内务府巨额官帑,于乾隆四十八年(1783 年)横遭抄家之祸,家族逐渐衰落。商业成就边贸与皇商业务:作为皇商,范家为内务府采办皮张等物资,同时以张家口为基地,在国内各地从事绸、布、茶、粮、铁等物资贸易,还承担为清政府向蒙古输送物资的差事,在边地贸易中占据重要地位。盐业经营:范家经清廷批准,在河东盐区和长芦盐区开展盐业运销,持有大量盐引,如在长芦盐区持盐引 10718 道,每年除缴纳规定盐税外,还要另外上缴内务府白银 2 万两,在盐业领域资本雄厚。洋铜采购:康熙年间,范家以内务府商人身份,以低于其他民商的价格向清政府提请采办日铜,得到允准。范家联络张家口晋商组成船队,代替闽、浙沿海原民商从日本采购铜锭,最多时每年从日本换回铜锭少则 30 万公斤,多则 70 万公斤,占清政府从日本进口铜料的一半多,获取了巨额利润,形成晋商中最早开展海上贸易的 “船帮”。其他业务:范氏还经营木材、马、人参等生意,乾隆二十一年(1756 年)曾在宁波与英商签订过玻璃贸易合同,经营范围广泛。太谷孔家,孔祥熙留美归来,创办祥记公司,拿下煤油山西总代理权,还涉足金融、工业等领域,民国时期更是成了四大家族之一。

家族渊源

家族渊源太谷孔家祖籍山东曲阜,是孔子的后裔。明朝万历年间,孔子第六十一代裔孙孔宏开考中三甲进士,赴山西任职,后病殁在交城任上。其后人在当地百姓及乡绅的帮助下,便携家迁往太谷,自此太谷孔氏自成一系。

商业发展票号生意:孔家在太谷创办了志诚信票号,在孔宪仁、孔庆麟等人的经营下,生意迅速红火,发展成为当时太谷城内三家规模最大的票号之一,并在全国各地设有分支机构。祥记公司:1912 年,孔祥熙成立祥记公司,垄断了山西煤油市场,同时还经营铁器、煤炭出口等业务,赚取了巨额财富。裕华银行:1927 年,孔祥熙在上海成立裕华银行,资本金从最初的 20 万元暴增至 1943 年的 1.2 亿元,得益于国民政府特许的外汇业务,成为孔家重要的金融支柱。福生庄:1938 年成立的福生庄,名义上是统制纱布的官方机构,实则成为孔家操控棉纺市场的工具。看完晋商八大传奇家族的兴衰史,越琢磨越让人纠结!

一方面,谁不佩服这些晋商先辈的创业魄力?从身无分文到富可敌国,靠的全是脑子和胆子,放现在那妥妥是商业教科书级别的存在。可另一方面,他们的后代又让人恨铁不成钢,家业传到手里,明明有那么好的基础,却因为贪图享乐、固步自封亲手 “作没” 了 。

但再往深了想,这真的只是后代的错吗?有人说 “富不过三代” 是必然规律 ,时代在变,就算后代想守业,当时西方列强冲击、国内局势动荡,换谁来可能都难挽狂澜;也有人反驳,隔壁徽商同样面临巨变,人家就积极转型银行业,闯出了新路子。

现在不少白手起家的富豪,也在担心家业传承的问题。要是晋商后代当时能多些危机意识,肯放下架子学新技术,或者引入职业经理人,晋商的辉煌还能延续吗?又或者说,在历史洪流面前,个人和家族的努力真的微不足道?大家怎么看?