我们的生活,是不是越来越美好?如何用数字来验证这个话题?毕竟数字听起来比文字更靠谱。

在统计数据中,有一个衡量各国和各地区生活水准的数值,叫恩格尔系数。

这个理论是德国统计学家恩格尔对消费结构分析后得到的结论:“一个国家越穷,人均收入(或人均支出)中,食品支出所占比例就越大。随着富裕程度的提高,食品支出比例呈下降趋势。”

一般来说,食品支出占人均支出的比例,在60%以上为贫困,50~59%为温饱,40~50%为小康,30~40%为富裕,低于30%为最富裕。

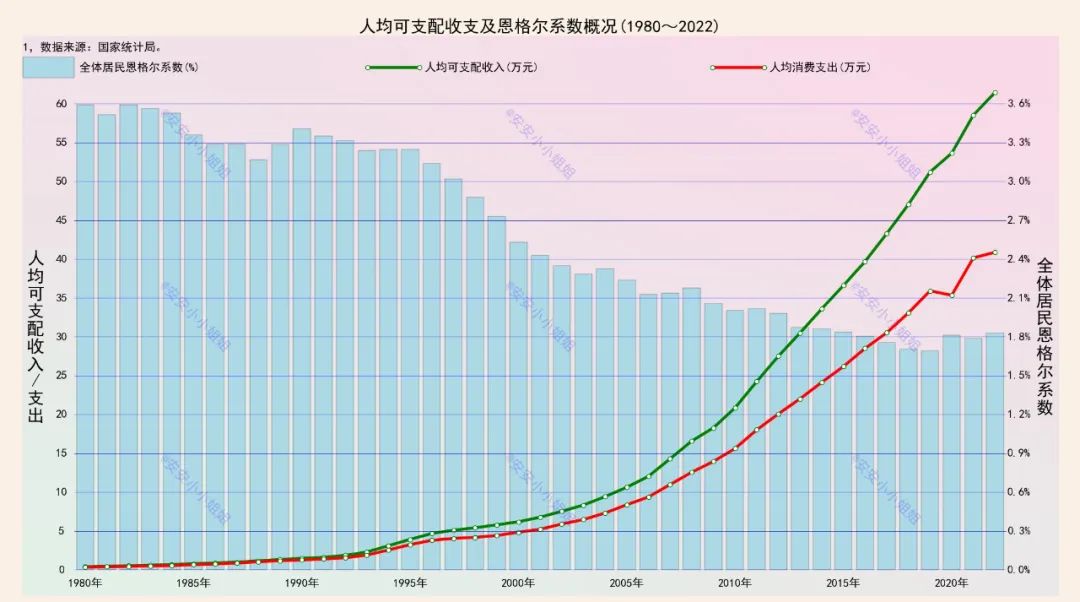

恩格尔系数,在我国,指食品烟酒支出,占人均消费支出的比例。下图展示了我国自1980年以来的恩格尔系数及人均可支配收支情况。

数据显示,1980年,我国年度人均消费支出中,食品烟酒支出占人均比例高达60%。按照前述的标准,全国范围内人均生活水准,处于贫困线附近。

1986年~1997年,恩格尔系数下降到50%以下,意味着我们跳出温饱层,开始奔向小康生活。

当然,这里的数据,是拉平了全国城乡居民的平均数值,实际上部分农村地区的居民,人均食品烟酒支出的比例,很可能仍然在温饱层,没有实现小康生活。

2002年以来,恩格尔系数下降到40%以下,即我们实现了小康,开始向富裕进发。

在图表中,我们可以发现,虽然人均可支配收入和消费均在持续上升,但食品烟酒支出所占比重,始终在30%左右徘徊,并没有持续实现最富裕的程度。

当然,有人会觉得这组数据并不那么可信,这应该有两个因素决定的:

一,幸福感并非一个量化指标,其高低程度,由认知的差异,而非客观事物来决定。事实上年入千万的人,幸福感可能会远低于只满足老婆孩子热炕头的底层人。

二,我国在稳定基本生活品物价方面,有着非常明显的效果,这便是国企为普通大众带来的好处。

较低的生活必需品价格,我们能够花更少的钱,维持基本的生存,但不意味着我们一定要把其余的钱,用来提升生活质量(在前一篇中,我们说过,从宏观来看,让老百姓把手中的钱花掉,比赚钱的难度更大)。

如果恩格尔系数可以用来量化生活标准的话,数据显示,我们的生活的确越来越好。

至于个人的幸福程度如何,那是另外一个话题,改日再述。