1949年8月,解放军从多个方向展开攻势,迅速攻占了长沙、福州和兰州这三个重要的省会城市。

随着解放军的迅猛推进,国民党军队接连失利,蒋介石长达二十年的独裁政权岌岌可危,面临彻底崩溃的局面。

国统区此时陷入混乱,人心惶惶。国民党官员们忙着收拾家当,带上家人,准备逃命。溃退的国民党军队所到之处,像蝗虫一样疯狂掠夺,从国库里的黄金美元到粮食武器,能拿走的全不放过,几乎想把整个国家掏空。

1949年8月25日,蒋介石收到了一份来自军统负责人毛人凤的紧急请示,内容是请示如何处理那些已经被捕并关押的“共产党政治犯”。

自1927年起,国民党对共产党人展开了大规模逮捕。目前,全国范围内有数千名秘密囚犯被关押在重庆等地的集中营中。然而,国民党现在自身难保,根本无力带走这些囚犯。面对这些俘虏,国民党陷入了两难境地:究竟是处决他们,还是释放他们?

蒋介石听完报告后,眼神冰冷,随即向毛人凤发出了他在大陆的最后一道指令。

“所有囚犯均不得获释,将按顺序执行死刑!”

在接到蒋介石的指令后,毛人凤迅速带领军统特工在重庆展开部署。他们立即组织人员,按照既定计划开始执行任务。行动中,特务们分工明确,各司其职,确保每一步都精准到位。毛人凤亲自督导,确保行动顺利进行,不出现任何纰漏。整个过程中,军统特工们展现出高度的专业性和执行力,迅速完成了上级交代的任务。

经过实地勘查,行刑场所选在了重庆歌乐山的“戴公祠”,位于“中美合作所”范围内的松林坡。这个地方地势较高,周围树林茂密,平时很少有人来。而且,它离渣滓洞和白公馆这两个集中营很近,方便执行处决任务,同时也能很好地隐藏行踪。

选定了目的地后,军统特工便着手转移囚犯,其中包括宋绮云、徐林侠这两位革命先驱以及他们的幼子小萝卜头。

宋振中,人称小萝卜头,年仅八岁。他整个童年都在阴暗的牢房中度过,从未见过外面的世界。这次转移是他唯一能接触到外界的机会。车厢里,其他人都意识到危险逼近,沉默不语,只有小萝卜头不时试图透过篷布,窥探外面的风景。

看着眼前的景象,徐林侠和宋绮云心里说不出的难受。他们实在无法接受,自己的孩子还没来得及真正体验生活,就要陪着自己在这偏僻的地方结束生命。这种残酷的现实让他们心如刀割,既无奈又悲痛。

到达重庆后,小萝卜头一家被安置在渣滓洞集中营的一间简陋平房中。尽管国民党特务从未明确告知他们的最终命运,但每天都有囚犯被带走,从此消失无踪。整个监狱笼罩在一种令人窒息的寂静中,每个人都清楚自己的处境,恐惧感挥之不去。

投身革命事业后,共产党人早已将生死置之度外。然而,对于徐林侠和宋绮云来说,他们最痛心的是未能让年幼的小萝卜头过上正常的生活。这对革命夫妻在为国家奋斗的同时,也深深为无法给予儿子一个完整的童年而感到愧疚。他们的故事展现了革命者在追求理想过程中所面临的个人牺牲,尤其是对子女的亏欠。这种情感冲突,正是无数革命家庭所经历的真实写照。

徐林侠和宋绮云都来自江苏邳县,两人在1927年同时加入了共产党,并在党内工作中相识。经过一段时间的交流,他们惊讶地发现彼此不仅是同乡,而且都出生于1904年。基于这些共同点,两人于1928年正式结为夫妻。

徐林侠与宋绮云夫妇早年受组织派遣,在杨虎城将军麾下开展统战活动。通过他们的积极工作,成功推动了西安事变的发生,为建立抗日民族统一战线作出了重要贡献。这对夫妇在杨虎城部队中发挥了关键作用,他们的努力直接促成了这一重大历史事件,为团结抗日力量奠定了基础。

遗憾的是,经过深入侦查,国民党军统最终锁定了这家人藏身之处。1941年,他们逮捕了徐林侠和宋绮云夫妇,连同他们年仅8个月的儿子小萝卜头,并将三人关押在集中营里。

小萝卜头当时还在哺乳期,由徐林侠在集中营的女牢中抚养。牢房内一片漆黑,阳光无法透入,生活环境极为艰苦。

监舍极其逼仄,人进去连转身都困难,除了一个便桶别无他物。在南方湿热的环境里,臭味整天弥漫,蚊虫猖獗,囚犯们不得不忍受这种恶劣的生存条件。

在集中营中,囚犯的饮食条件极其恶劣。为了加速审讯进程,迫使囚犯尽快招供,狱方每天仅提供一碗散发着恶臭的稀汤作为食物。这种刻意的饮食虐待不仅剥夺了囚犯的基本营养需求,更成为了一种心理施压的手段,试图通过生理上的折磨来瓦解他们的意志。

所谓的“臭水汤”,其实是用发霉的米糠和从菜市场捡来的烂菜叶煮成的。由于长期缺乏必要的营养,小萝卜头在这种恶劣的条件下长到了八九岁,但他的身体却瘦弱得像四五岁的孩子一样矮小。正是这种营养不良导致的发育迟缓,让他被人们亲切地称为“小萝卜头”。

尽管处境艰难,徐林侠始终保持着乐观的心态。在困苦的日子里,她常常给小萝卜头讲述革命英雄的事迹,期盼他长大后能成为对社会有贡献的人。

当小萝卜头到了该接受教育的年纪,徐林侠向监狱看守提出了请求,希望能让孩子离开监狱去学校学习。

小萝卜头被捕时仅仅是个八个月大的婴儿,他的名字并未出现在任何犯罪记录中,按理说根本不应该被关押。然而,面对这种合理诉求,监狱方面却毫不留情地拒绝了。

狱中的共产党员们一听到这事,立马决定不吃不喝,还罢工了,就为了支持徐林侠的正当要求。那些看守的狱警看到这阵仗,心里直打鼓,他们不过是军统的爪牙,最怕的就是监狱里出乱子,只想安安稳稳地管好犯人。

在多方施压下,当局不得不妥协,批准了徐林侠的申请,让小萝卜头可以每日前往关押爱国将领黄显声的监舍,跟随他学习文化知识。这一决定使得小萝卜头能够在特殊环境中接受教育,黄显声将军的牢房成了他汲取知识的课堂。

由于特殊照顾,小萝卜头获得了在整个监狱范围内自由活动的特权,这使他成为了监狱中唯一一个不受行动限制的囚犯。

黄显声特别疼爱这个孩子,可能为了缓解监狱生活的单调无聊,他把自己的知识毫无保留地传授给了小萝卜头。无论是基础的数学和语文,还是地理和历史,黄显声将军都讲得生动有趣,小萝卜头也听得非常入迷。

在他的教导下,小萝卜头逐渐了解了中国的辽阔和世界的多彩,也接触到了共产党和马克思主义的思想。这些知识激发了他的革命热情,他决心将来投身革命事业。

黄显声将军将情报整理成简短的文字,通过小萝卜头在监狱中秘密传递。这些纸条被囚犯们称为“狱中挺进报”,成为他们了解外界的重要渠道。消息不断鼓舞着狱中同志,让大家看到革命正在取得进展,从而坚定了继续斗争的意志。

在白公馆监狱的艰难岁月中,小萝卜扮演了至关重要的角色。他帮助新入狱的共产党人迅速与组织取得联系,在这段黑暗的日子里,小萝卜成为了狱中共产党人最可靠的伙伴。

根据胡春浦的回忆,他在1947年被关押在白公馆监狱。胡春浦曾担任宁夏回族自治区委统战部部长,也是我党重要的地下党员。当时他身患重病,曾一度考虑自杀。然而,一个年仅7岁的孩子小萝卜头发现了他,并将这一情况告诉了自己的母亲。

在监牢中,徐林侠手头既无纸张也无笔墨,无法直接与外界沟通。于是,她将平日里劳动所得的面条悉数煮好,制成一碗热气腾腾的面食,委托小萝卜头将其送至对方手中。

眼前这碗面简单得不能再简单,只有面条,没有配菜,连调味料都没有。然而,当胡春浦看到这碗冒着热气的面条时,他突然明白监狱里还有自己的战友,这让他瞬间充满了信心和力量。

胡春浦获释后回忆道:“在我最绝望、最无助的时期,‘小萝卜头’端来了一碗热腾腾的面条,正是这碗面让我重燃了继续抗争的勇气!”

1949年8月,当大家听说解放军在前线打了大胜仗,监狱里的每个人都很兴奋。

就在这个节骨眼上,监狱方面突然组织了一次大规模的犯人转移行动,这一举动让人不禁紧张起来。显然,国民党方面已经到了山穷水尽的地步,开始采取极端措施了。

关押在白公馆和渣滓洞的共产党员,都是最坚强的革命战士。这些人在被国民党特务投入监狱前,都遭受了严酷的审讯,却始终没有泄露任何机密。他们早已将个人生死置之度外,展现出坚定的革命意志。这些革命者在面对敌人的严刑拷打时,始终保持了共产党员的气节,用行动诠释了什么是真正的革命精神。

然而,最令人心痛的是那个纯真无邪的孩子——小萝卜头。

小萝卜头从出生到离世,几乎全在牢房中度过。他虽是宋、徐二人的亲生骨肉,但在监狱里,他更像是所有共产党人的共同孩子。尽管身处黑暗,他的内心却始终明亮,对自由的世界充满渴望。然而,命运无情,他最终不得不与大人们一同走向生命的终点。这样的结局,任谁看了都会感到痛心。

徐林侠一生坚毅不屈,从未向任何敌人屈服,然而这一次,她却在国民党特务面前低下了头。她跪在军统头目杨进兴面前,声音颤抖地哀求:“这是我们大人之间的恩怨,和孩子无关。小萝卜头才8岁,你们放了他吧,让他去街上讨饭也行,别让他卷入这些事。”她的恳求中带着绝望,只希望能为年幼的孩子争取一线生机。

面对徐林侠的恳切请求,杨进兴最终决定不予回应。

1949年9月6日,离新中国成立仅剩24天,杨进兴在徐林侠和宋绮云面前残忍杀害了他们的孩子小萝卜头。紧接着,他又用两发子弹结束了徐林侠和宋绮云的生命。

国民党在处决革命者时有一套标准化的程序。为了消除证据,小萝卜头及其家人与其他遇难者一同被埋葬在附近的一片空地上,随后地面被水泥覆盖。直至生命终结,小萝卜头始终未能重获自由,再也没能见到阳光。

小萝卜头并非在监狱中最后遇难的烈士。由于当时重庆仍处于国民党控制下,大量革命者被关押,军统特务对他们的秘密处决一直延续到中华人民共和国成立后。具体来说,这种迫害直到1949年11月29日才告一段落,此时距新中国建立已过去两个月。

1949年10月1日,关押在渣滓洞和白公馆的革命人士从外部渠道获悉了一则重要讯息:“中华人民共和国宣告成立,定都北京,国旗确定为五星红旗。”

得知这个消息,他们激动得难以自持。经过漫长的岁月洗礼和各种波折,他们终于迎来了期待已久的时刻。

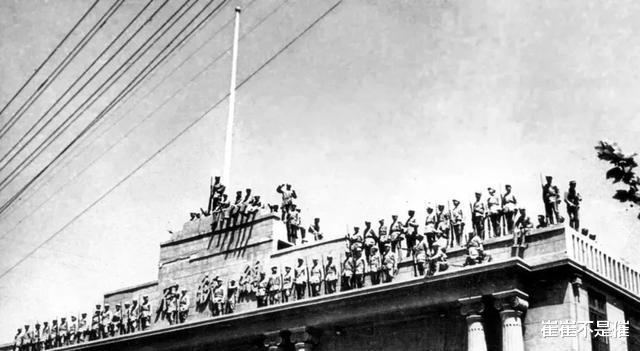

在绝望的困境中,关押的百余名共产党人意识到生存希望渺茫。在生命的最后时刻,他们用尽一切可能找到的材料——一张红色被单和几张黄纸,在牢房内精心缝制了一面象征希望的五星红旗。

没人知道五星红旗具体是什么样子,大家只能靠猜测,把五颗黄色星星分别放在旗子的四个角和正中间。

这面旗帜上的星星设计独具特色,与新中国国旗上的标准五角星有明显差异,形状更为圆润。这一设计灵感源于当时监狱中人们对"五角星"的普遍认知,即红军时期帽徽上的"红星"图案。在众多革命者的共同努力下,渣滓洞内终于制作出了第一面五星红旗。

当这面旗帜升起时,监狱中的每个人都忍不住流下了眼泪。对他们来说,这面旗帜的飘扬意味着所有的付出和牺牲都值得了。不管经历了多少苦难,这一刻都让他们觉得一切都有了价值。

随着解放军的脚步逼近重庆郊区,白公馆和渣滓洞内的气氛愈发紧张。11月27日下午4点左右,远处的炮火声隐约可闻,狱中的人们都屏住呼吸,预感到生死攸关的时刻即将到来。屠杀的阴影依然笼罩着他们,每个人都清楚,命运的决定就在眼前。

夜幕降临后,国民党特工再度进入监狱,借口需要办理交接手续,把所有在押人员集中到一层楼的八间监室内,随后进行了无差别射击。

在确认是否有幸存者之前,他们迅速泼洒汽油并引燃了大楼。尽管狱中的同伴们拼死抵抗,甚至推倒了部分围墙,但由于缺乏武器,最终仅有15人成功逃生。

过了两天,重庆成功解放。根据生还者的线索,解放军找到了小萝卜头一家被埋的地点——“戴公祠”。

这地方以前是军统特务用来接待客人的场所,如今却铺上了水泥,还种了花,显得特别安静平和。但后来人们挖开水泥,意外发现了小萝卜头一家人的遗体。

小萝卜头生命的最后一刻,手里还死死握着半截铅笔。临死前,他最大的愿望就是能像普通孩子一样走进教室,坐在课桌前学习。这个场景让人看了心里特别难受,他明明那么渴望读书,却永远失去了这个机会。

小萝卜头由于年纪太小,生前并未正式加入共产党。然而,在他牺牲后,党组织经过慎重考虑,决定授予他烈士称号。这一决定使得小萝卜头成为革命历史中年纪最小的烈士,他的事迹也因此被永久铭记。