文|翎谕

本文声明:本文为短篇小说,内容纯属虚构,请理性观看

前言当年爷爷要下葬,邻居却不让路过他家门口,因此我们家只能绕路,两家的关系也是雪上加霜。

后来他家办白事,叔伯几个都说要以牙还牙,也不让他们走,没想到邻居却主动找上门来。

01

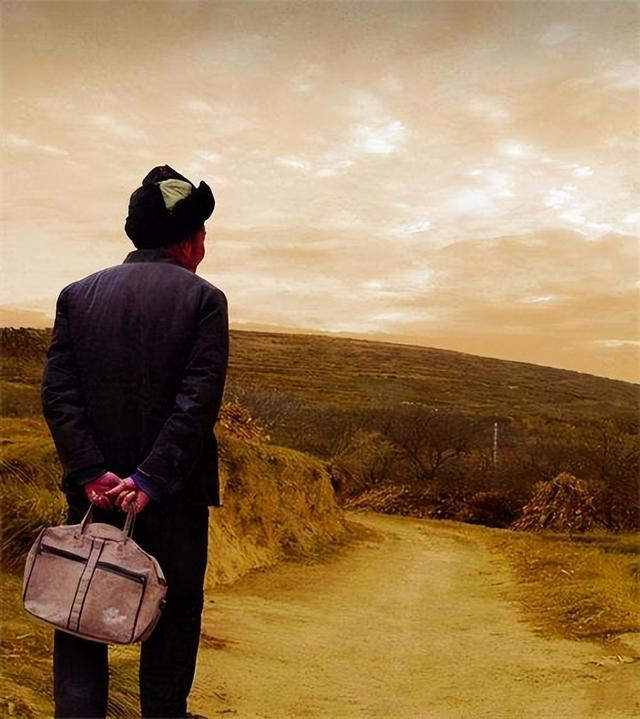

01记忆中的那个冬天,寒风像刀子一样刮过脸颊,十五岁的我站在院子里,望着檐角挂着的白幡在风中瑟瑟作响。

爷爷走了,就在三天前的深夜,他悄无声息地离开了这个世界,留下我们全家沉浸在难以平复的悲痛中。

在我们这个偏僻的小山村,红白喜事都有着传下来的规矩。送葬队伍必须从村头走到村尾,让逝者最后一次经过生前熟悉的每一条小路,向乡亲们告别。

这本是再平常不过的习俗,可偏偏在爷爷的葬礼上,却遇到了让全家人始料未及的变故。

“不行,绝对不能从我家门口过!”刘家的院门紧闭着,传出刘益民大儿子刘建国暴躁的声音,“晦气,太晦气了!一个死人从门前过,我们家后面还怎么住人?”

我站在送葬队伍的最后面,看着父亲和大伯的背影略微佝偻。他们站在刘家的木门前,不停地解释着,声音中带着哀求:“刘哥,就占用一下,这是祖祖辈辈都遵循的规矩啊……”

寒风中,白色的纸钱被吹得到处都是,像雪花一样在空中打着旋。奶奶佝偻着身子,坐在路边的石头上,眼睛红肿得几乎睁不开。我知道她昨晚又哭了一整夜,此刻看到这一幕,她的肩膀不停地颤抖着。

“规矩?你们家还配跟我谈规矩?”刘建国的声音更加尖锐,“当初你们是怎么对我爹的,现在就别指望我给你们好脸色!”

村里的几个长辈也来劝说,但刘家就是不肯让步。眼看着天色渐暗,奶奶突然站了起来,她扶着邻居王婶的手,声音沙哑却坚定:“算了,我们绕道走吧,别为难了。”

父亲还想说什么,但被奶奶拦住了。我看见她的眼角有泪水在闪动,却倔强地不让它流下来。送葬的队伍只得改道,绕过刘家的宅院,从一条狭窄的小路往前走。

白色的花圈和纸钱在泥泞的小路上磕磕绊绊,额外多走的那段路,仿佛格外地漫长。

我抬头望着阴沉的天空,不知为什么,突然想起爷爷生前常说的一句话:“做人要厚道,与人为善。”可如今,他的葬礼却遭到如此对待。

夜深人静的时候,我常常想起爷爷还在世时的样子。在我的记忆里,他是个慈祥的老人,坐在院子里的榆树下摇着蒲扇,眼睛眯成一条缝,脸上带着温暖的笑意。

那时候刘家和我们家的关系还很好,爷爷和刘益民爷爷是多年的老友,两个人都爱喝酒,经常凑在一起,一边品尝爷爷自己酿的米酒,一边聊着家长里短。

我还记得那米酒的香味,每到秋天爷爷都会精心准备原料,用祖传的方子酿制,然后总要给刘爷爷送去第一坛。

“老刘啊,这是头锅酒,你先尝尝。”爷爷的声音温和而爽朗,刘爷爷接过酒坛,眼睛里闪着光,“老王,你这手艺,这些年是越发地纯熟了。”

我和刘家的小孙子小军,也是从小一起长大的玩伴。记得夏天的时候,我们经常在村口的小溪边抓蝌蚪,捉迷藏,有时还会偷偷溜进后山的果园里摘野果。

两家的来往很是密切,逢年过节都会互相走动,送些自家种的瓜果蔬菜,或是新做的点心。

然而这样和睦的日子并没有持续太久,有一次,我偷听到爷爷和奶奶在房间里小声说话,爷爷的语气很是低沉:“这事闹得,唉……老刘也是钻了牛角尖,我本来是为他好啊。”奶奶叹了口气:“你也别太往心里去,过段时间就好了。”

可是事情并没有如奶奶所说的那样好转,我发现刘爷爷不再来我们家串门了,就连过年我们去给他拜年,他也只是板着脸,说几句客套话就打发我们走。每当这时,爷爷的眼神里总是透着深深的无奈和惋惜。

小军也不再和我一起玩了,有一次我在村口碰到他,想打个招呼,他却低着头快步走开了。

我不明白这是为什么,只知道大人们的世界似乎总是充满了说不清、道不明的复杂。

02

02后来我才知道那时刘家要翻盖祖屋,手头却不够资金。刘益民爷爷找到我爷爷借钱,一共三万块。这可不是个小数目。爷爷二话不说就答应了,还说不急着还。

“其实啊,”父亲深吸一口气,“刘家后来遇到了麻烦。小军他叔得了重病,刘益民想先还一部分钱,但爷爷说什么都不肯收。他说等刘家把医药费的事情解决了再说。”

“这不是好事吗?”我有些不解。

“是好事,可是……”父亲苦笑着摇摇头,“后来村里有人说闲话,说刘家欠了我们家的钱,连祖坟地都要抵押给我们了。

这话传到刘益民耳朵里,他心里过不去,非要强行还钱,爷爷觉得这是不信任他,两个人就因此争执起来。

原来如此,我突然想起那天在村口,刘益民爷爷红着眼睛对我爷爷喊:“王德明,你别以为施舍我几个钱就能让我低声下气地看你脸色!这钱我一分不少地还你,从此两家桥归桥,路归路!”

爷爷气得浑身发抖:“老刘,我们几十年的交情,你就这么看我?”

就这样一场风言风语,硬生生地把两个老友推向了对立面。后来刘益民爷爷执意把钱还上了,但这份情谊却再也回不去了。

直到临终前,他都念叨着:“王德明,我刘益民这辈子就是死要面子,可你又何尝懂我的苦衷?”

我终于明白,为什么每次路过刘家门口,爷爷的脚步都会不自觉地放慢,目光久久地停留在那扇紧闭的大门上,那里面藏着太多无法说出口的心事。

爷爷下葬之后,两家的关系跌入了冰点。有一次,我听见她在和王婶子说话:“这些年,老刘家对我们是有些过分。可要说起来,他们家也不容易。建国他娘有帕金森,每个月光药钱就要花去大半家用。”

可刘家人似乎并不领情。每次在村里碰到,就算是打照面,他们也要冷着脸扭过头去。

更过分的是刘建国还在村里人前说:“要不是当年他们家存心要占我们便宜,我爹也不会郁郁而终。这个仇,我们是永远都记着的。”

父亲听到这话,气得摔了碗,要去找刘家理论。还是奶奶拦住了他:“算了,让他们说去吧。你爹在天之灵也不愿看到两家还这样没完没了地闹下去。”

日子就这样一天天过去。两家人虽然住得近,却像隔着一道看不见的墙,谁都不愿意先低头。我常常想,如果爷爷和刘爷爷还在,他们看到这样的局面,心里该有多难过。父亲告诫我少去刘家门口玩,怕惹出是非。

03

03前年一个深夜,刘家的哭丧声惊醒了沉睡的村庄,刘益民的老伴撒手人寰了。

听到这个消息的那天早上,我看见奶奶坐在堂屋发了好久的呆。谁也没想到,就在第二天一大早,刘家的两兄弟提着几个袋子,站在了我们家的门口,这么多年这是他们第一次主动登门。

“大伯母,”刘建国跪在奶奶面前,声音哽咽,“这些年,是我们错了。我爹临终前告诉我们,他最后悔的就是跟王叔闹翻。现在我娘也走了,她昨天晚上走的时候,一直念叨着要我们把这件事了结。”

这个举动像是捅破了两家之间的那层窗户纸,奶奶颤巍巍地扶着桌子站起来,眼泪夺眶而出:“你们这是做什么?老刘家的孩子,快起来。”

父亲和大伯闻讯赶来,看到这一幕,都愣在了原地。姑姑得知消息后,第一反应是不同意和解:“当年他们家那样对待爹的葬礼,这个坎儿我们怎么迈得过去?”

可是奶奶却摆摆手:“过去的事就让它过去吧。你爷爷和刘爷爷泉下有知,也该放下这些了。”说着,她拉着刘家兄弟的手站起来,又吩咐我去倒茶。

那天之后,两家的关系开始慢慢解冻。奶奶让大伯去刘家送个礼,就当这事情过去了。

后来老刘家还来我们家给爷爷也上了一炷香,“王叔,我们家理亏,您在天之灵保佑我们好好把我娘送走吧。”

本文声明:本文为短篇小说,内容纯属虚构,请理性观看,配图来自网络