1935年10月,中央红军在延安扎营,尽管西北战场危机四伏,毛泽东却选择躲进窑洞,专心研读哲学书籍。这一举动令人疑惑:为何在如此紧要关头,他不专注于军事事务,反而埋首书海?事实上,正是这些书页中的批注,在后来成为了中国革命命运转折的关键。

初到延安的毛泽东内心充满了不甘。长征途中,党内有人嘲讽他是“山沟里的马克思主义”,认为他只会打游击战,缺乏理论深度。这种“狭隘经验论”的评价像一根刺,深深扎在他的心中。

在保安县的窑洞里,毛泽东翻开苏联的哲学教材,在《辩证法唯物论教程》的页边写下批注:“中国的斗争如此伟大丰富,却无理论总结,岂不可惜?”此时的中国共产党虽然在军事上站稳了脚跟,但理论建设却显得薄弱。教条主义者照搬苏联经验,用“共产国际指示”否定中国实际的革命策略。

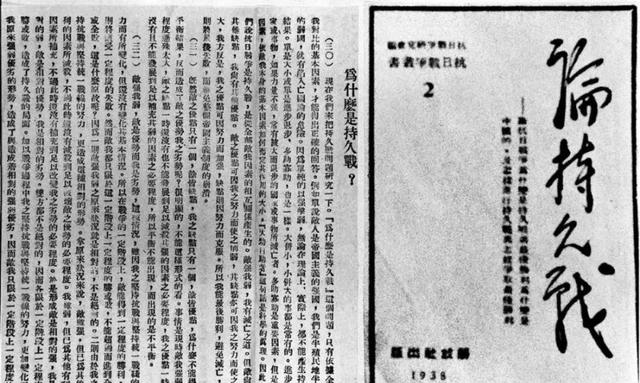

毛泽东深知,若不能从理论上突破,革命的未来将充满不确定性。他在《战争论》的批注中写道:“不读书,如何说服同志?如何统一思想?”1938年,他组织克劳塞维茨著作研究会,与罗瑞卿、肖劲光等将领深夜讨论。三个月后,《论持久战》横空出世,以“防御中的进攻、持久中的速决”的辩证逻辑,彻底击碎了“亡国论”与“速胜论”的错误观点。

延安凤凰山的窑洞成了毛泽东的“理论军工厂”。书架上堆满了《资本论》《反杜林论》,桌上摊开的是《社会学大纲》,甚至连睡觉的土炕上也摞着《自然辩证法》。他在给艾思奇的信中提到:“我的工具不够,尤其兵力(指理论武器)不足。”

这个“理论弹药库”很快显现实效。在抗日军政大学讲哲学时,他用“你要知道梨子的滋味,就得亲口尝一尝”来比喻实践的重要性;在分析矛盾时,他将“主要矛盾与次要矛盾”比作“打日军还是打伪军”。这些生动的比喻让即便是炊事员也能理解辩证法的核心思想。

毛泽东还对中国古籍进行了“革命化改造”。他读《水浒传》时,指出“梁山泊的失败在于没有建立根据地”;读《三国演义》时,总结出“联合次要敌人打击主要敌人”的统一战线策略。当有人质疑他“不务正业”时,他笑着回应:“读《红楼梦》要当历史读,里头有阶级斗争。”

毛泽东的油灯不仅照亮了自己的书桌,还点燃了整个延安的读书热潮。1938年,他发起“新哲学会”,组织艾思奇、何思敬等学者每周三晚在窑洞中讨论。蜡烛不够用时,干部们就挤在月光下记笔记。

这场“读书运动”很快升级为全党的行动。马列学院成立编译部,系统翻译《共产党宣言》《法兰西内战》等经典著作。张闻天带领团队将德文原版逐字“啃”成中文,毛泽东亲自校订,并在《哥达纲领批判》译本旁批注:“此处宜强调无产阶级专政的必要性。”

甚至连前线将领也被卷入了这场书海。彭德怀带着《联共党史》上战场,陈赓在战壕里研读《反杜林论》。1942年的整风运动中,毛泽东开出《甲申三百年祭》书单,警告全党“不要学李自成进京就变质”。曾经嘲讽他“土包子”的留苏派,开始重新审视“山沟里的智慧”。

读书的最高境界,是将文字转化为改变现实的力量。毛泽东在《实践论》中写道:“通过实践发现真理,又通过实践证实真理”——这不仅是对教条主义的宣战,也是他读书方法的总结。

当美军观察组来到延安时,惊讶地发现中共领袖的书架上摆着《西行漫记》《大众哲学》。谢伟思回忆:“毛的谈话充满历史典故和哲学思辨,却总能落回如何发动农民抗日。”这种“接地气的深刻”让西方记者意识到:这群“泥腿子”领袖,可能是中国最有学问的人。

1945年重庆谈判,毛泽东带去的不是枪炮,而是一首《沁园春·雪》。词中“秦皇汉武,略输文采”的豪气,让国统区的文人瞠目结舌——原来这位“游击专家”,早已用诗书在人心战场埋下了伏笔。

毛泽东的读书之道,不仅为他个人提供了理论武器,更成为中国革命从危机中突围的关键。他的实践与理论结合,最终扭转了乾坤,改变了中国的命运。