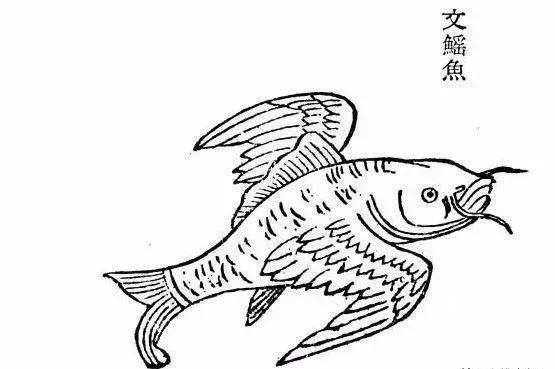

在古老而神秘的《山海经·西山经》中,有如此记载:“又西百八十里,曰泰器之山。观水出焉,西流注于流沙。是多文鳐鱼,状如鲤鱼,鱼身而鸟翼,苍文而白首,赤喙,常行西海,游于东海,以夜飞。”文鳐鱼,这种古老典籍中的奇诡生物,穿越千年的时光,引发后人无尽的想象与探索。

文鳐鱼,正如古籍所述,是长着翅膀的鱼,脑袋洁白,嘴巴鲜红,身上布满了苍色的斑纹,常在夜间飞行于广阔的海洋之上。从描述来看,其原型极有可能就是我们今天所熟知的飞鱼。然而,飞鱼并非仅有一种,而是整个飞鱼科的统称,飞鱼科拥有 8 属 50 多种,仅在中国海域就分布着 30 多种。考虑到文鳐鱼在东海出现的记载,最大的可能性它就是以燕鳐,即台湾称为阿戈飞鱼为原型而诞生的神秘存在。

燕鳐,这种神奇的生物,并非真的拥有翅膀,它所谓的翅膀其实是高度发达且变大的胸鳍,甚至会一直延伸到尾部,形成独特的构造。当然,燕鳐也并非真正意义上像鸟类那样飞翔,它们只是凭借着这特化的“翅膀”贴着海面进行滑翔。在起飞前,燕鳐需要尾鳍急剧摆动,产生巨大的冲力,才能冲出水面,开启它独特的“飞行”之旅。一般情况下,燕鳐每次飞行的距离在十几米至几十米不等,但令人震惊的是,在 2008 年,日本的一个摄制组记录到了一个飞鱼科的奇迹——一条飞鱼留空时间长达 45 秒,飞行距离超过 400 米,这一记录让世人重新认识了飞鱼科生物惊人的飞行潜能。

飞鱼科的生物之所以演化出这种独特的“飞行”能力,并非是为了享受飞翔的快感,而是生存的迫切需求使然,是为了躲避强大的捕食者而演化出的逃命手段。在广袤而危机四伏的海洋中,燕鳐等飞鱼科生物面临着诸多天敌的威胁,为了生存,它们不得不在海天之间穿梭,用短暂的“飞行”去争取一线生机。

值得注意的是,以燕鳐为原型的文鳐鱼,在《山海经》中还是为数不多记载了味道的神兽。“其肉酸中带甜”,这样的描述让人对文鳐鱼的滋味充满了遐想。真实的燕鳐,其肉质味道确实不错,制作为鱼干,风味更佳,能够将大海的气息与独特的鲜美锁住,成为人们餐桌上的珍味。此外,燕鳐的卵,也就是飞鱼籽,更是日料中的珍贵食材,常常会进行一些染色处理,以增加其视觉上的吸引力和独特风味,成为美食爱好者追逐的美味。

文鳐鱼,这一《山海经》中的神秘存在,以燕鳐为桥梁连接着现实与幻想。它既是古老文化中神秘色彩的象征,又是海洋生态系统中真实生物的奇妙缩影。它在历史的长河中飞翔,带着人类对未知世界的敬畏与好奇,跨越山海,成为我们探索自然与文化交织之谜的永恒符号。