【温馨提示】喜欢您就点个关注!感谢您的阅读!本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

在紫禁城的北海团城,一方青玉雕琢的巨型玉瓮静立亭中。

它高不过三尺,却重逾七千斤;表面布满细密裂纹,却仍流转着暗青色的幽光。

当游人的手指轻轻抚过那些被岁月磨圆的鱼龙纹饰时,或许不会想到,这件被乾隆皇帝题诗供奉的国宝,

竟曾与咸菜为伴三百余年,更不曾知晓,那些裂纹中沉淀着蒙古铁骑的金戈铁马、大明宫阙的烈焰焦土,以及市井道观的烟火咸香。

渎山大玉海,这件诞生于元大都皇家玉作的旷世奇珍,以惊世骇俗的方式书写着中国文物的传奇命运。

当忽必烈在庆功宴上举杯豪饮时,它盛满的不仅是三十石葡萄美酒,更是一个草原帝国睥睨天下的雄心;

当明清易代的风云席卷北海琼华岛时,它化身腌菜缸的质朴伪装,竟比宫廷高墙更能守护文明的火种;

而当乾隆皇帝从斑驳盐垢中识破其真容时,那些被重新剔刻的浪花纹样,已然叠加着三个朝代的审美印记。

这件玉器的传奇远不止于工艺。

它的流徙轨迹暗合着中国历史的隐秘逻辑:蒙古工匠用水力磨具创造的雕刻革命,印证着多元文明碰撞的技术突破;

明代道士无意间的"以俗护宝",揭示着民间智慧对文化遗产的特殊守护;乾隆四次下旨修缮的执着,则折射出盛世帝王重塑文化正统的深层焦虑。

从七千斤独山玉料被运出南阳矿山的那一刻起,这件器物便注定要成为跨越时空的文明载体——既是帝王将相的权力图腾,

也是贩夫走卒的生活器具,更是当代学者破解历史密码的立体文献。

而今,当国际学者用三维扫描技术分析玉海侧壁的清代补刻痕迹时,

那些曾被忽必烈抚摸的龙鳞、被腌菜浸润的玉质、被乾隆御笔题诗的留白,正以不可思议的方式重叠交融。

这尊游走于庙堂与江湖之间的玉瓮,恰似一面棱镜,将八百年历史折射出令人惊叹的文明光谱——在那里,征服者的豪情与亡国者的悲怆,

工匠的巧思与道士的质朴,帝王的权谋与百姓的生存智慧,都在青玉的冷光中达成微妙的和解。

草原雄鹰的盛世华章13世纪中叶,成吉思汗的孙子忽必烈继任蒙古大汗,建立了横跨欧亚的元帝国。

为彰显国力之强盛,他下令从河南南阳采掘七千斤独山玉,召集天下顶尖玉匠,耗时五年打造渎山大玉海。

这件玉器的诞生,堪称元代玉雕工艺的巅峰之作。

玉瓮高0.7米,口径逾1.8米,周身雕刻海浪翻涌、鱼龙腾跃的图案,十余种神兽栩栩如生,象征蒙古铁骑征服四海的磅礴气势。

为完成这一巨作,工匠甚至发明了水力磨制工具,革新了传统玉雕技术。

马可·波罗在《东方见闻录》中盛赞其价值“可抵四座城池”,鄂多立克更以“魔术士的金杯飞舞”形容其宴会上的奇景。

玉瓮落成后,忽必烈将其置于北海琼华岛广寒殿,每逢凯旋庆功,瓮中盛满三十石美酒,与群臣豪饮,尽显帝国威仪。

王朝覆灭与珍宝流散元朝的辉煌如昙花一现。1368年,朱元璋推翻元廷建立明朝,广寒殿逐渐荒废。

万历七年,一场大火将殿宇烧毁,渎山大玉海悄然失踪。

据野史记载,建文帝南逃时曾命人转移宫中珍宝,但因玉瓮体型庞大,只得将其藏于南京城外寺庙,并涂抹泥土伪装成石缸。

这一计策竟骗过了朱棣的搜查队伍,玉瓮就此隐入市井。

明末清初,渎山大玉海辗转流入北京真武庙。

道士不识其真容,见其容量巨大,便用来腌制咸菜。

青玉表面逐渐覆满盐渍,精美纹样被污垢掩盖,这件曾令帝王将相倾倒的国宝,就此与腌菜为伴,沉寂三百余年。

帝王慧眼与国宝重生清康熙年间,学者高士奇偶然造访真武庙,发现腌菜缸的玉质非同寻常,但因时局未稳,仅将其记录在案。

直至乾隆十年(1745年),嗜宝如命的乾隆皇帝听闻传闻,亲赴真武庙探查。

尽管玉瓮表面斑驳,但隐约可见的鱼龙纹饰令他心头一震。

对照《元史》记载后,乾隆当即以十万两白银赎回玉瓮,并命宫廷匠人耗时三月清洗修复。

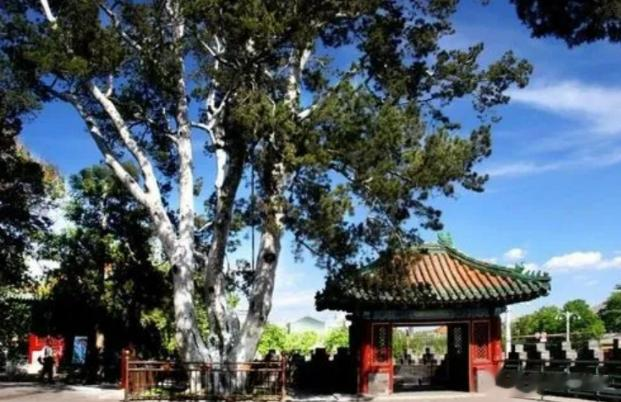

为重现玉瓮昔日光彩,乾隆四次下旨修缮,修补裂纹,剔刻纹饰,更在北海团城建造玉瓮亭,

以汉白玉为基座,金丝楠木为梁柱,四壁镌刻翰林学士诗文。

他亲题《玉瓮歌》,并戏封亭旁古树为“白袍将军”,笑言“令其镇守腌菜缸,免其再度流亡”。

至此,渎山大玉海终获帝王礼遇,成为清代皇家园林的镇园之宝。

跨越千年的文明见证渎山大玉海的价值远超工艺本身。

它见证了蒙古帝国的崛起与衰落,亲历了明清两代的权力更迭,更以“腌菜缸”的身份默默承载民间烟火。

其命运起伏,恰似中国历史的缩影——辉煌与落寞交织,毁灭与重生并存。

20世纪50年代,文物专家发现玉瓮侧壁留有清代修补痕迹,印证了乾隆的修复之功。

2013年,《国家人文历史》杂志联合九位专家评选“九大镇国之宝”,渎山大玉海凭借其划时代的工艺与传奇经历,荣登玉器之首。

法国卢浮宫、美国大都会博物馆等国际机构亦对其推崇备至,称其为“世界玉雕史上的奇迹”。

结语:文物之魂,文明之光渎山大玉海的故事,不仅是一段国宝的漂泊史,更是一曲文明传承的赞歌。

它从皇家盛宴跌落至市井腌菜,又从尘埃中重回庙堂之巅,印证了真正的珍宝纵使蒙尘千年,亦难掩其光华。

今日,当游人在北海玉瓮亭前驻足,凝视这件青玉雕琢的庞然巨物时,或许能从中窥见历史的厚重与文明的韧性——它们沉默不语,却胜过万语千言。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。