家人们,最近有个大案子的二审结果出来了,真的是大快人心!河南女生遭侵犯溺亡案二审改判死刑,这一消息瞬间在网上炸开了锅。可大伙在拍手称快的同时,也忍不住要问:一审法官这是咋回事呢?怎么当初会做出那样的判决?

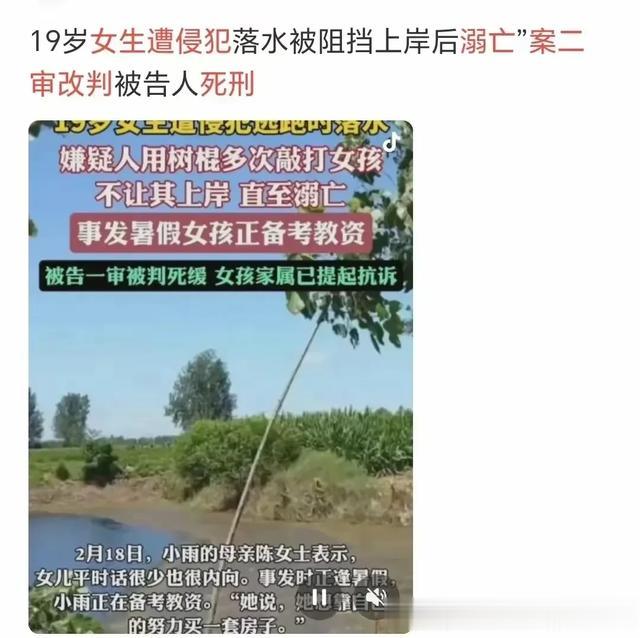

先给不了解这案子的朋友简单回顾一下。2024年7月25日晚,对于19岁的女孩闫某(化名小雨)来说,是个噩梦般的夜晚。陈林酒后开着电动三轮车,碰到了独自在路边玩手机的小雨。他心怀不轨,以兜风为借口,把小雨骗上了车。之后,陈林先后两次试图对小雨实施强奸。第一次在小树林,因为靠近村庄,再加上小雨的反抗,他没得逞。但这陈林贼心不死,又把小雨挟持到水塘边,想再次实施暴行。小雨瞅准机会逃跑,慌乱中掉进了水塘。可陈林这个恶魔,不仅不施救,还折断树枝,多次敲打小雨,阻止她上岸,最终导致小雨溺亡。作案后,他还伪造现场,想伪装成小雨意外落水的假象。

到了2025年1月15日,一审判决下来了,驻马店市中级人民法院以强奸罪判处陈林有期徒刑三年,故意杀人罪判处死缓,数罪并罚决定执行死缓,并限制减刑。这判决一出来,舆论瞬间炸了锅。大家都觉得,陈林的行为太恶劣了,故意杀人手段极其残忍,怎么能只判死缓呢?这和大家心里预期的正义落差太大了,网友们纷纷质疑一审判决的公正性,对一审法官的审判水平和公正性产生了严重怀疑。

被害人家属更是难以接受,自己的孩子遭遇如此惨祸,凶手却没有得到应有的严惩,他们果断向检察院申请抗诉。驻马店市人民检察院也认为一审量刑畸轻,迅速提起抗诉,指出陈林犯罪动机卑劣、手段残忍,应判处死刑立即执行。

好在,正义没有缺席太久。2025年2月28日,河南省高级人民法院二审宣判,撤销一审的死缓判决,改判陈林犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,与其所犯强奸罪并罚,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并依法报请最高人民法院核准。这才让大家悬着的心,稍稍落了地。

现在问题来了,一审法官当时到底咋想的呢?从判决结果来看,一审法官可能考虑到陈林强奸未遂,再加上他认罪认罚,所以决定从轻判处。但这显然没有充分考虑到案件的恶劣性质和社会影响。陈林的行为可不是普通的犯罪,他在强奸未遂后,为了掩盖罪行,残忍地将小雨杀害,手段之恶劣,令人发指。他的行为严重危害了社会秩序,挑战了法律和道德的底线。

从法律层面讲,虽然陈林有强奸未遂和认罪认罚这些情节,但故意杀人罪的性质和后果更为严重。根据“罪责刑相适应”原则,犯罪行为的社会危害性和刑罚应该相匹配。陈林的故意杀人行为,造成了小雨的死亡,给小雨家庭带来了巨大的痛苦,社会影响极其恶劣,这样的罪行应该受到最严厉的惩罚。而一审判决没有充分体现这一原则,这也是导致二审改判的重要原因。

从社会影响来看,一审判决引发了公众的强烈不满和质疑。大家都希望法律能给受害者一个公道,让犯罪分子得到应有的惩罚。如果对如此恶劣的犯罪行为从轻判决,不仅会让受害者家属寒心,也会让公众对司法公正产生信任危机。法律不仅仅是条文的执行,更是社会公平正义的最后一道防线,它要让人们相信,正义必将得到伸张。

当然,我们不能因为一审判决有争议,就完全否定一审法官的工作。审判工作本身就非常复杂,需要综合考虑各种因素和证据。但在这个案件中,一审判决确实没有准确把握案件的核心和社会的期待,导致了判决结果和公众认知之间的巨大差距。

如今二审改判,这是对正义的捍卫,也是对公众期待的回应。希望这样的案件能给司法工作者敲响警钟,在今后的审判中,更加严谨、公正地对待每一个案件,让法律的天平永远不偏不倚,让公平正义的阳光照亮每一个角落。