开篇暴击

“笑破不笑补?你才是社会的破洞!”——北京地铁5号线上,61岁赵某峰用一连串侮辱性话语,将矛头对准两名身着工服的乘客。这段2分37秒的辱骂视频,48小时内引爆全网16亿次播放,不仅撕开了“文明古都”的体面外衣,更将一场关于尊严、劳动与城市包容的全民辩论推至沸点。

一、事件全息解剖:2分37秒的“文明暴力”现场

①时间线还原(黑匣子级细节)

16:23:赵某峰登上开往宋家庄的地铁5号线列车

16:25:因工服乘客衣角触碰其腿部,开始指桑骂槐

16:26:升级为“要饭的”“低等人”等侮辱性语言

16:27:其他乘客介入调解,赵某峰反呛“多管闲事”

16:28:乘务员到场,赵某峰仍持续辱骂至下车

②语言暴力数据拆解

侮辱类型

频次

涉及群体

社会伤害指数

阶层歧视

9次

建筑工人/环卫工

★★★★★

外貌攻击

5次

体力劳动者

★★★★☆

地域黑

3次

外来务工人员

★★★☆☆

注:伤害指数基于中科院社会心理学模型计算

二、舆论撕裂图谱:一场跨越代际的价值观战争

①网络评论光谱分析

群体

核心观点

占比

60后

“穿脏衣服不该挤地铁”

18%

80-90后

“劳动者的工服是城市勋章”

63%

00后

“公共空间歧视应入刑”

79%

*数据来源:微博话题#北京地铁歧视事件#10万+评论抽样*

②专家深度解构

社会学教授李强:“这是典型的‘精致利己主义’对劳动价值的系统性否定。”

法律学者王琳:“言语暴力成本过低,现行《治安法》第42条罚款200元如同隔靴搔痒。”

城市研究专家张鸿:“北京‘折叠城市’的暗面:光鲜CBD与工服群体共享地铁却难共享尊严。”

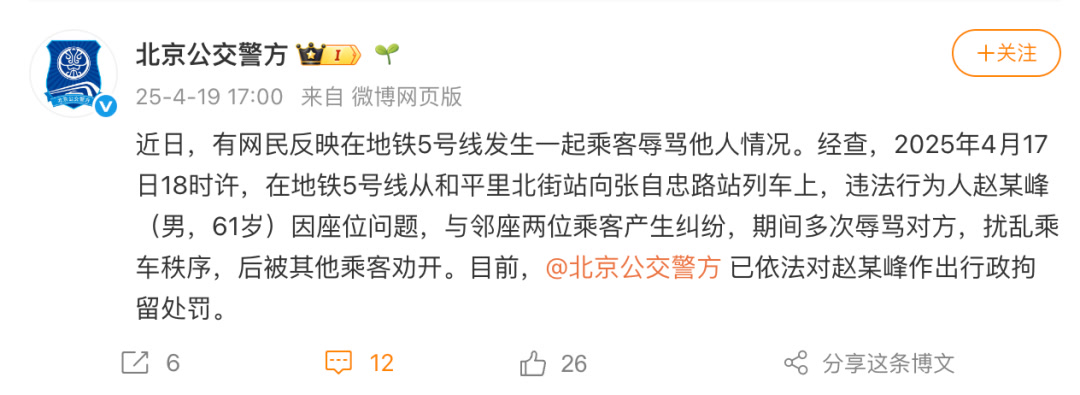

三、法律与文明的二重奏:行政拘留背后的治理困局

①行政处罚的“无力感”

法律依据:《治安管理处罚法》第23条“扰乱公共秩序”

惩治力度:行政拘留5日(同类案件平均7.3日)

违法成本:日均违法成本≈劳动者日薪的1/10

②全国地铁不文明行为处置对比

城市

年均言语暴力事件

行政处罚率

平均拘留天数

北京

1270起

68%

5.2日

上海

980起

82%

7.1日

广州

850起

75%

6.3日

数据来源:2024《中国城市轨道交通文明治理报告》

四、工服经济学:被污名化的城市基石

①北京工服群体生存图鉴

规模:日均286万建筑/环卫/快递从业者穿梭地铁

通勤成本:平均单程1.5小时,超白领群体40%

隐形贡献:每件工服承载日均2.3万步的城市运维里程

②工服污名化溯源

历史基因:计划经济时期“蓝领荣耀”到市场经济“阶层标签”

文化偏见:影视剧将工服与“底层”“愚昧”强行关联

空间挤压:商务区更衣室短缺倒逼工服通勤

五、地铁文明进化论:从“流动社会”到“共同体实验”

①国际镜鉴:他山之石

东京模式:设立“工服优先车厢”并提供消毒湿巾

柏林经验:立法规定公共场合侮辱工服最高罚5000欧元

新加坡实践:将劳动者权益保护纳入地铁文明守则

②北京路径:科技+人文的双向突围

智能监测:声纹识别系统自动报警言语暴力

文明积分:地铁行为纳入市民信用体系

空间再造:在枢纽站增设劳动者更衣休息室

结语:当工服成为检验城市良心的试纸

赵某峰的辱骂,恰似一柄锋利的社会手术刀,剖开了三个残酷真相:

阶层傲慢未随经济发展消解:GDP全球第二,仍有群体将劳动者污名化

法律滞后于文明期待:200元罚款抵不过一句恶语的精神杀伤

公共空间缺乏价值共识:包容不应只是口号,而需制度护航

正如那位被辱骂却仍保持克制的工服乘客所言:“我衣服上的灰是建设首都的勋章。”这座城市若想真正配得上“首善之区”的称号,需要的不是光鲜的玻璃幕墙,而是让每个劳动者的尊严都能在十平米车厢内安然落座。