董爱丽:甘肃陇西人。陇西县融媒体中心主任编辑,中国美术家协会会员,北京重彩画协会会员,集雅斋字画网。先后学习于广州美院陈少珊工作室,北京画院方政和工作室,中国人民大学朱红晖工作室。

2017年《光阴的故事》获“悲鸿精神”第二届中国画作品展入会资格奖。

2018年《春到北京》入选“时代华彩”首届中国女美术家作品展。

2019年《游园》入选“我爱丹青”第四届中国画作品展。

2019年《所念皆星河》获“泾上丹青”第二届中国画作品展入会资格奖。

2019年《春深处》获“时代丹青”全国第三届现代工笔画大展入会资格奖。

宁静以致远——董爱丽工笔画艺术谈

宁静以致远——董爱丽工笔画艺术谈文/薛庆余

我想,用“宁静以致远”这句人们耳熟能详的话,来概括董爱丽的工笔画追求,以为再妥帖不过。只不过,这句普通的话语,在这里有着很复杂的内涵。

对于其艺术道路的初始阶段,人们都比较清楚:家庭的熏陶。父亲大半生的工笔画艺术人生、兄长多少年写意花鸟的探索,都间接或直接地深刻影响她选择了这种热爱。这是必须肯定的。没有这个前提,就无从谈她的艺术。

但在她看来,这个家庭熏陶,更重要的是父亲和兄长对他的人格影响:淡泊虚名。这的确很重要。一方面,有了它,才有可能“宁静”——“淡泊宁静”么。另一方面,保证了她在她有些特殊的人生之路上,不至于走失。

我们知道,她的生活曾经在很大程度上是和滚滚红尘裹挟在一起的。坚韧不拔,锐意进取,造就了她作为电视主持人的事业巅峰。但同时,这种巅峰也使她身不由己地经常置身于各种各样的热闹之中。

当然,这些已经成了过去。由一个比较成功的主持人,转身为一个工笔画艺术的殉道者,不能不称之为华丽之一转!但我觉得最为光彩的一面则是:我亘定,故我在。这个亘,就是“淡泊”二字。她可能没想到。这个“初心”,冥冥中成了一种导引。

谈到她的求艺历程,她最动情的是三个老师。陈少珊、方政和、江宏伟。前两位是手把手教她的老师,后者则是老师的老师。对于前两位,她始终忘不了两个人的两句话。陈少珊:慢慢来,不要急,急啥呢?方政和:不走心,不走心。

两个南方人,一个粤声浓郁,一个闽语温软,但同时都在说的是:安心于画,俗心不存。一句话,还是那个淡泊宁静,宁静以致远。我以为,好的老师,对学生不会有太多空泛的说教。只言片语,却包含着极其珍贵的人生体验、艺术体验。

讲到他们二位的为师为人,她很动感情。我觉得与其说是极其相似的人格魅力感染了她,毋宁说是两位老师的人格魅力,唤醒了她内心久存的淡泊之意。所有这一切,于具体的艺术实践,就是一句话,心志不移寸步。就提高刻画能力,方老师要她聚精会神专注一种植物,反复画,不厌其烦地画。

于是,仅竹节蕉,她就有三十多幅创作,写生临摹则更是不计其数。老师们要求她取法乎上,于是她于画室,反反复复临摹江宏伟老师,临其梧桐叶;走近自然,则凝神于一片风落梧桐叶,查其脉,铭其形,品其味。

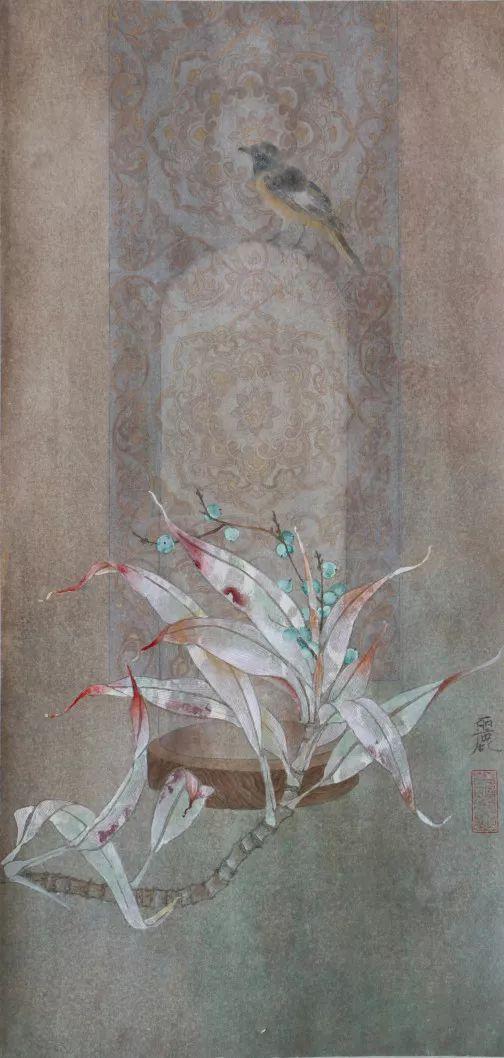

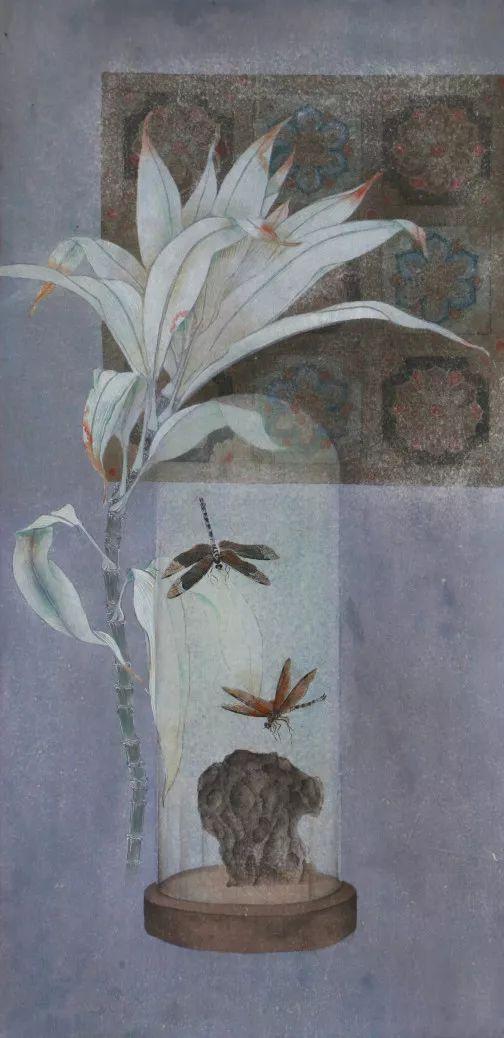

而于董爱丽,这则是她的艺术实践着力践行的方面。我们研究她竹节蕉题材的多达九幅的组画《半落莲台半入梦》,会发现,在内容上,她以竹节蕉为主要表现对象,衬托以现代无色玻璃器皿。能否写出竹节蕉的真,是他刻画造型的功夫检验;能否画出无色玻璃似无却有的质感,是她着色方面的功夫体现。但是,我更加注重的是她的这些景与物之外,对空白处的处理。

在空白处,她一遍遍地洗涮。洗,工笔画创作的一种技法,称为水洗,可以使画面更加统一、协调。同时,也可以把表面浮色洗掉。使画面更加沉稳。水洗时,先把画稿用清水打湿,然后用白云笔轻轻刷洗。如此反复不知多少遍,直到达到心中想要的效果。

艺术要有时代精神,有之,则生命力更长久。另一方面,艺术创作势必要被打上时代的烙印。只不过,成功的艺术被打上这个烙印的过程,是主动的,积极的,和谐而不生硬的。另一面,我还认为,所谓“时代精神”,应该包括很多内涵,比如创造精神,比如磅礴气势,海容胸襟,等等。因此,我觉得像这种体现了这个时代人们共同心理诉求的追求,也是一种时代精神追求的独特体现。

如果这个推论能够成立,那么,就可以说,董爱丽自从2009年在广州美院陈少珊班进修,2015年现代工笔画院学习,经由2016年参加方政和工笔花鸟高研班,一直到现在,她的创作、实践,她的题材选取及选取中的变与不变,尤其她的氛围营造方面的着力,都在自觉追求着时代精神。这就是:宁静以致远!

需要补述的是,她同时是一位女性画家。她的创作,势必要带上女性特有的色彩,这就是柔美。对于这一点,她自己明确的旨趣是:她想表现当代女性美。关于这个概念,我反复思忖了许久。女性,当代性,怎么理解?置身于她的创作,我去重新感受,感受到一种文静与娴雅,一股芬芳逸散的书卷气。一种生命不能承受如此之轻的感觉。我不知道,这是不是就是她所说的当代女性美,如果是,那么就可以这么说:她在追求一种柔美的淡泊宁静。

声明:本文由集雅斋字画网(https://www.jyzzh.com)发布!图文版权归原作者所有;如有侵权请联系。致 谢!