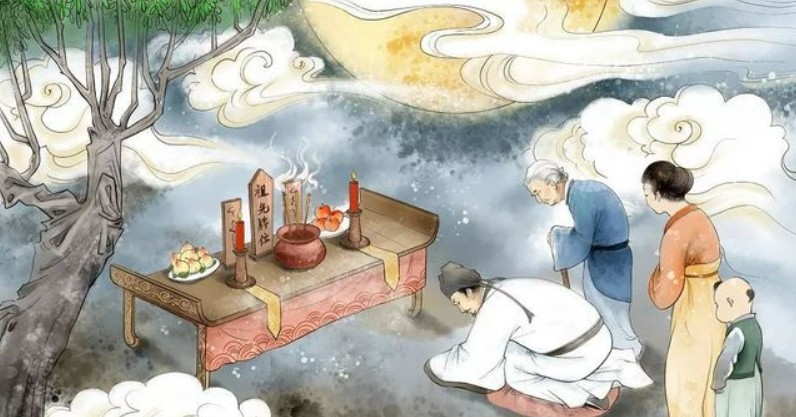

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。这句诗,年年清明都会在脑海里回荡。又是一年清明将至,思绪也跟着飘向远方,飘向那些已逝去的亲人。今年的清明,我想聊聊咱们老家的一些习俗,特别是关于“一坟不烧两道纸,上坟不祭三代坟”这件事。

逝去亲人的牵挂,是清明节的灵魂

清明节,不仅仅是踏青赏春,更是对先人的缅怀与祭祀。这是一种传承,一种情感的寄托。从周代开始,清明节就带着浓浓的文化底蕴走来,至今已有2500多年的历史了,它见证了中华民族的兴衰荣辱,也承载了无数家庭的喜怒哀乐。 我们对逝去亲人的思念,如同这春雨般绵绵不断,润物无声。

一坟不烧两道纸,是家族和谐的象征吗?

“一坟不烧两道纸”,这句老话,在我们老家流传甚广。字面意思很简单,就是说同一个祖先的坟墓,不能烧两次纸,或者不同支系的家庭分别去烧纸。 为什么会有这样的说法呢? 我想,这和咱们中国传统的宗法观念有很大关系。祭祀,在古代可不是一件小事,它关系到整个家族的团结和兴旺。 “分头汇报”的祭祀,就像“分烧纸钱如分家”,这在以前,可是会被认为是不孝不悌的行为,甚至会影响家族的声誉。 一些地方,甚至还保留着“缺一户不上坟”的规矩,可见这其中的讲究。 而且,集中祭祀也更实用,避免了不必要的攀比和浪费,也降低了山林火灾的风险。

上坟不祭三代坟,是时代的印记吗?

“上坟不祭三代坟”,这句话,更是引人深思。一般来说,咱们只祭祀父母、祖父母这两代祖先,很少有人会去祭祀高祖辈甚至更早的祖先。 这是为什么呢?这可能和古代的宗法制度有关。古代的祭祀制度非常严格,天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人祭于寝。 民间祭祀也受到了这种等级制度的影响。 此外,古代交通不便,信息闭塞,家族成员分散各地,要找到远祖的坟墓非常困难。而且,古代经济条件有限,祭祀三代以上祖先,经济负担也很重。 此外,直系血亲的感情自然比远房亲戚更深厚,责任也更为明确。就像那句老话说的:“君子之泽,五世而斩。”

传承与变革,是时代的旋律

时代在变化,这些习俗也在慢慢地发生改变。现代社会,交通便利,信息发达,家族成员联系更加紧密。 我们更应该注重情感的表达,对生命传承的感悟,而不是拘泥于形式。 比如,我们可以通过追思会、家谱等方式,来缅怀先祖,传承家风。 孔子曾说过:“祭祀,敬鬼神而远之。” 我想,这其中的精髓,在于对逝者的尊重和对生命的敬畏。 重要的是,我们心中对亲人的思念,以及对家族的传承。

清明祭祖,你有什么想说的呢? 欢迎在评论区留言,一起聊聊你的清明记忆和对这些习俗的看法。 让我们一起,在清明时节,怀念逝去的亲人,传承中华民族的优秀传统文化。