1950年的抚顺战犯管理所里,曾经的"九五之尊"溥仪正经历着人生最煎熬的时刻。

窗外,抗美援朝的标语贴满大街小巷;窗内,这位末代皇帝数着铁栏杆投下的阴影度日。

当广播里传来全国人民踊跃捐钱捐物支援前线的消息时,溥仪突然坐直了身子——他想起自己还藏着一个"大宝贝"。

那么这个宝贝到底是什么,值得溥仪如此重视?

心头宝

心头宝生于富贵,死于寂寞,作为清朝的末代皇帝,他一度享受着权力和荣华,但最终却以“伪满洲国”的皇帝身份,沦为一名战犯,囚禁在抚顺战犯管理所。

而那件他随身携带、至死不曾舍弃的宝物——田黄三链章,便是溥仪心头最深处的寄托。

田黄三链章可以追溯到乾隆年间,乾隆皇帝亲自命工匠选取上等的田黄石,精雕细琢,最终制成这枚印章。

田黄石是中国独有的一种稀世珍宝,被誉为“石中之帝”,它质地温润,色泽瑰丽,因其稀有与高贵的特性,成为了皇宫中的顶级珍品。

乾隆帝对这件印章极为宠爱,将其视为自己最为珍贵的物品之一,常年随身携带。

随着乾隆的去世,田黄三链章成为了清朝皇帝传世的宝物,一代代被皇帝传承,直到它最终落入了溥仪之手。

1924年冯玉祥发动政变,溥仪被迫离开紫禁城,流亡天津,期间一度试图通过与日本的合作,以求东山再起。

在1945年,二战结束后,溥仪被苏联军队俘获,随后被送往苏联战犯营地。

尽管他在这段时间内经历了许多思想上的蜕变,渐渐开始接受自己作为“战犯”的身份,但那种失落与无助感依然让他无法释怀。

每当他回忆起曾经在紫禁城中的尊荣时,他的内心便充满了痛苦的挣扎,那些辉煌的时光仿佛只是遥不可及的幻梦。

新中国成立后,抗美援朝的号召如同一道雷霆,撼动了全国的每一个人。

无数人民响应号召,纷纷捐款捐物,支持抗击美帝国主义。

这一切在溥仪的眼中,仿佛是一场历史的重生,是新中国焕发光芒的时刻。

在他狭小的监禁生活中,溥仪经常听到外界关于战争的消息,看到社会在大力支持抗美援朝时焕发出的强大力量。

一天夜里,溥仪辗转难眠。

外面风雨交加,他躺在床上,翻来覆去,无法入眠。

脑海中,一遍遍回荡着自己做过的决定——那些他曾经做出的叛国决策,那些与日本合作的往事,那些与大清朝历史的割席断交。

正是这一夜的沉思,最终让溥仪做出了一个决定:他要以自己最后的一点力量,去争取一线自由。

他内心充满了矛盾,但最终,献出一件珍宝,或许是他能与新中国建立某种联系的唯一方式,那件田黄三链章,便是他所能提供的所有。

献出田黄三链章

献出田黄三链章他看着手中的那块田黄三链章,手指在上面轻轻摩挲,仿佛在回忆过去的一切。

田黄三链章的存在,曾见证了乾隆皇帝的辉煌岁月,也见证了无数清朝皇帝的风华与兴衰。

它曾是权力的象征,代表着无上的尊严,而如今,它却成了一个濒临绝望的人的最后一线希望。

过去的溥仪,也许从未想过,这枚印章最终会成为他自我救赎的最后一张牌。

溥仪内心知道,这不仅是为了换取自由,而是为了解决自己内心深处无法平复的痛苦。

无论是国家的未来,还是个人的命运,他都已不再拥有任何选择,但这一刻,溥仪有了一种释然。

他希望通过这件宝物,向新中国表达自己的悔意。

在经过几天的思考与挣扎后,溥仪终于在那个寒冷的早晨,决定亲自行动。

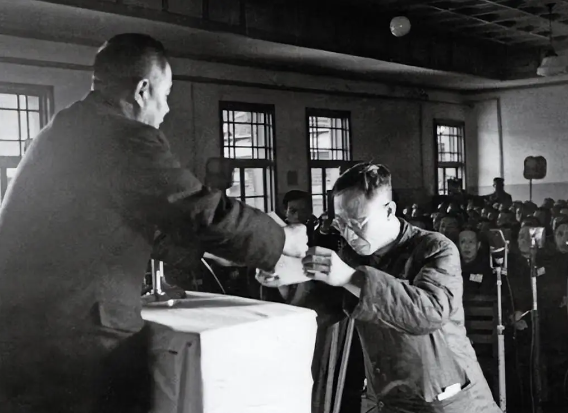

进入管理所办公室时,溥仪走到负责人的办公桌前,低头看了一眼自己的手,这双曾经指挥过大清帝国的手,现在却只能拿着一块石章。

他静默了片刻,终于开口:“我有件事,想和您商量。”

“我决定将这件物品交给国家,希望能以此为国家出一份力。”

说着,溥仪轻轻地撕开自己身上棉衣的一处缝隙,拿出那枚早已陪伴他多年的田黄三链章。

那是他心中最为珍贵的宝物,是他一生中最无法割舍的记忆。

他将那块雕刻精美的田黄三链章捧在掌心,久久凝视,仿佛在与它告别。

他将田黄三链章递给了管理所的负责人孙明斋,语气平静,却带着一种无奈与释然:“这是我从紫禁城带出来的珍宝,我愿意将它交给国家。”

孙明斋愣了一下,显然没想到溥仪会做出如此决定。

接过那块沉甸甸的印章,心中既震惊又复杂。

孙明斋没有立即说话,他细细端详着这块田黄三链章。

看到孙明斋的神情,溥仪又补充道:“这是我最后能为国家做的事。”

“我会把它交给国家的,未来,它将被保存在最合适的地方。”

改造

改造交出田黄三链章的那一刻,溥仪并没有如释重负,反而是一种前所未有的空虚感席卷而来。

溥仪深知,这个世界已经不再属于他,或者说,他已经不再适应这个新世界。

他曾多次回想自己的过去,从青涩的少年到登基为帝,再到沦为伪满洲国的傀儡皇帝,再到今天这个被拘禁的普通人,他的人生就像一场无法逃脱的梦,既荒诞又不可逆转。

溥仪知道,历史无法倒退,曾经的他已经无法回到那个黄金时代,唯一能做的,就是学会放下、接受改变。

随着日子一天天过去,溥仪开始主动适应监狱中的生活,逐渐放下了曾经作为皇帝的傲气与优越感。

他曾习惯于有专人伺候,衣来伸手,饭来张口。

而如今,他需要学会如何独立生活,如何自己洗衣做饭,如何面对并接受自己的身份转变。

起初,溥仪对于这些日常琐事感到极为不适应。

每当他拿起脏衣服,想要像其他犯人那样清洗时,那些曾经在宫廷中被认为最基本的事物,竟让他产生了深深的无力感。

他曾拥有最奢华的生活,周围满是侍奉,而今天,面对这些最简单的生活琐事,他感到如此陌生。

每一天,他都在努力适应,尽力做得更好。

管理所的工作人员看着这位曾经的皇帝,渐渐发生了变化:他不再是那个固守自己荣耀与尊严的帝王,而是开始学会与他人平等相处,学会去接受与尊重新中国的秩序。

无论是扫地,还是洗衣,溥仪都像其他犯人一样认真做着,逐步走出自己的舒适区,去适应和体验这个新的生活。

渐渐地,他开始理解,过去的那些过错与愚昧,早已无法改变。

真正重要的是,他是否能从这段经历中学到些什么,是否能够真正走出过去的阴影,过上一个简单而充实的生活。

这段时间里,毛主席和新中国领导人对溥仪的改造也充满了关注和支持。

1955年,毛主席在周总理的引荐下,见到了溥仪的七叔载涛。

在这次会面中,毛主席提到溥仪对学习的兴趣,并要求给他提供更多的学习材料,尤其是关于马克思主义的书籍。

毛主席关心溥仪的身体健康,也关心他在改造过程中的进展,甚至亲自交代工作人员,要多关照溥仪,确保他能够顺利完成自我改造。

毛主席的这一关怀,对溥仪来说,犹如一盏指引前路的明灯。

尽管他深知自己曾是多么的错误,但他也意识到,这个新的国家并没有放弃他,甚至给了他一次重新开始的机会。

这种宽容与理解,使溥仪逐渐感到了一丝温暖,也让他明白了社会主义改造的重要意义。

最终,在1959年,溥仪因表现良好被提前特赦,重新获得自由。

当他走出监狱大门时,是新生活的开始。

在这一刻,溥仪的心灵得到了某种升华,他将所有的过去放下,带着新生的希望,重新走向了属于他的未来。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!