14日晚22时52分,一个令无数观众心碎的消息传来——曾因《编辑部的故事》中“牛大姐”一角深入人心的老戏骨童正维,因病在北京安详离世,享年88岁。这一消息由她的儿子、知名摄影师马良在社交平台发布,字字泣血的悼念长文瞬间刷屏网络,也揭开了这位艺术家背后鲜为人知的人生故事。

一、讣告:一位演员的谢幕与一个时代的告别

“家母作为演员,曾经塑造过很多成功的角色,有很多熟识并深深喜爱她的观众……愿她此去远离病体沉疴,再无世事烦忧。”马良的发文平实却饱含深情。作为童正维的至亲,他不仅回顾了母亲的艺术生涯,更以“牵着您的手走过半世纪”道尽母子情深。童正维的丈夫(马良父亲)早于她离世,此番告别,她终于得以“与先行一步的父亲天上再见”。

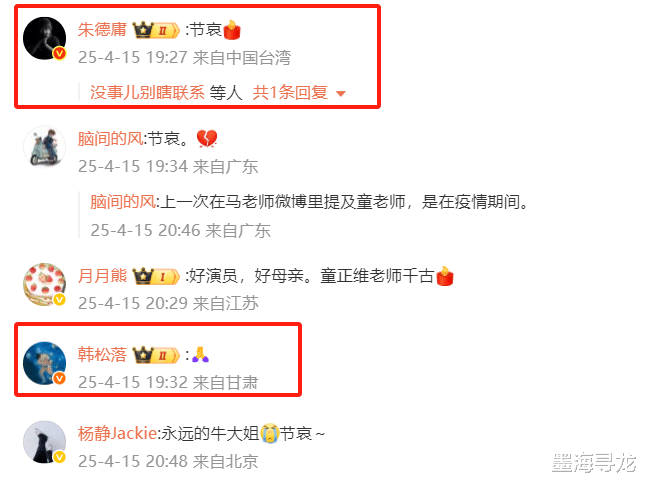

童正维的离世引发了文艺界的集体追忆。作家韩松落、漫画家朱德庸等文化名人纷纷留言悼念,网友更自发在社交平台刷屏:“牛大姐,您永远是我们编辑部的‘定海神针’!”“谢谢您用角色温暖了一代人的青春。”

二、从话剧舞台到荧屏经典:童正维的“牛大姐”之路

1. 话剧底蕴铸就演技根基

1937年出生的童正维,早年毕业于上海戏剧学院表演系,职业生涯扎根于话剧舞台。上海青年话剧团的多年历练,让她深谙角色塑造的精髓——用细腻的台词、生动的肢体语言传递人物灵魂。这种功底,成为她日后在荧屏上“一出场即出戏”的底气。

2. “牛大姐”:国民记忆中的“编辑部”符号

1992年,45岁的童正维在赵宝刚、金炎执导的《编辑部的故事》中饰演“牛大姐”。这个性格直爽、热心肠的中年女性,凭借一口浓重的北京腔和金句频出的台词(如“我年轻的时候那也是文武双全!”),迅速成为全国观众心中的“国民邻居”。剧中,她既是编辑部的“调和剂”,也是社会热点的“吐槽担当”,其鲜活形象至今被奉为经典。

3. 跨世纪的重逢:从《编辑部》到《新编辑部》

2013年,76岁的童正维在《新编辑部的故事》中再度饰演“牛大姐”。面对年轻演员井柏然、陈好等,她以幽默自然的表演化解了代际隔阂,更让观众看到“牛大姐”与时俱进的一面。剧中,她操心90后编辑的婚恋问题,吐槽网络时代的浮躁风气,幽默中暗含对时代的思考。

三、艺术人生:戏比天大,人淡如菊

1. 拒绝“流量”,专注角色

在流量至上的娱乐圈,童正维始终保持着知识分子的纯粹。她曾坦言:“演员要像海绵一样生活,不断吸收生活的养分。”为了演好《摩登家庭》中的海外归侨,她专门研究中西文化差异;在《花儿怒放》中饰演退休教师时,她甚至向学校老师请教教育心理。这种敬业精神,让她塑造的角色从未流于脸谱化。

2. 家庭与事业的平衡之道

作为母亲,童正维与儿子马良的母子情深在业内传为佳话。马良在悼念文中回忆,母亲即使年过八旬,仍坚持每天阅读剧本、揣摩角色。“她常说,演员的修养是一辈子的事。”而面对媒体,她始终保持低调,更拒绝子女为她的生日举办公开庆祝活动:“戏演完了,就该回到生活里。”

四、观众泪目:那些年,“牛大姐”教会我们的事

1. 金句永存:幽默背后的社会洞察

“牛大姐”的台词至今被观众反复玩味:“现在的年轻人啊,谈恋爱像玩手机,一宿一宿不睡觉!”“什么叫幸福?吃饱了穿暖了,心里不添堵就是幸福!”这些带着烟火气的“大白话”,精准捕捉了社会转型期的集体情绪,让观众在笑声中反思现实。

2. 角色之外的“真人范本”

童正维的离世让观众怀念的不仅是角色,更是她本人展现的“老一辈艺术家风骨”。她晚年坚持步行买菜、读书看报,拒绝儿女购买奢侈品;面对网络争议,她始终以“不争不辩”的态度处世。这种淡泊名利、活在当下的智慧,恰是当下焦虑社会中难能可贵的品质。

五、文艺界致敬:一座“牛大姐”雕像的隐喻

在《新编辑部故事》拍摄地,剧组曾为童正维特制了一尊“牛大姐”雕像。导演郑晓龙曾解释:“这不是为明星树碑,而是想让后来者记住——好演员是用角色立身的。”如今,这座雕像成为年轻演员的“朝圣地”。演员黄海波曾回忆:“牛大姐教我,演戏要‘接地气’,就得把自己变成角色里的人。”

童正维的离去,标志着一个时代的落幕。但她塑造的“牛大姐”早已超越角色本身,成为中国人集体记忆中的文化符号。正如网友所言:“她不是在扮演牛大姐,她就是牛大姐。”在这个流量快餐化的时代,童正维用一生诠释了何为“戏骨”——用真诚对待角色,用敬畏回馈观众。