在春节的寒冷中,我驾车穿梭于家乡的小县城,耳边是亲戚朋友关于车的讨论。和新能源车相关的话题始终绕不开一个共同的思维:这是否真的适合我们?而在这个问题的背后,究竟隐藏着的是对新技术的不信任,还是家乡那道未曾破译的“心智围墙”?

县城与新能源车的天然隔阂家乡的春节不仅寒冷,还弥漫着一种久违的温情。走亲访友时,车窗外的白雪与温暖的屋内交织,而新能源车在这片大地上却几乎找不到踪迹。走在街头,偶尔能看到几辆绿色牌照的新能源汽车,但它们仿佛是外来的异类,疏离于这个讲究面子的地方。

无论是我年长的亲戚,还是未曾离开过家乡的朋友,大家对电车的态度几乎是一致的抗拒。“你怎么能买新能源车?”一位叔叔看着我,眼神里满是疑问与担忧。甚至有些人仅仅提到新能源车的名字,就不加思索地将其与自燃、爆炸等风险挂钩。究竟是什么让这个传统的社会群体如此排斥这场科技革命?

信息闭塞与对技术的不信任“电车这东西,才出来几年,怎么能比得过我们一直开的油车?”小新语气中的不信任,几乎是家乡所有人对新能源车的普遍看法。这种观点源于他们对新能源技术的不信任,尤其是在那些已经有百年历史的油车面前,电车似乎显得太过“年轻”且不够稳定。“从来如此,便是对的”,这就是他们的信条。

不仅是家乡的亲朋,外地的同事们也表示不解。尤其是广西的李姐,她在复工会上提到她的一位亲戚:“我告诉他电车的电池能跑二三十万公里,基本不用换电池,他听了还是不信。”每次讲解完新能源车的优势,问到为什么不考虑,得到的回答几乎是:“就是不愿意”。这种情绪似乎深入骨髓,拒绝电车的理由远超技术本身,更多是对变革的不安和对传统的固守。

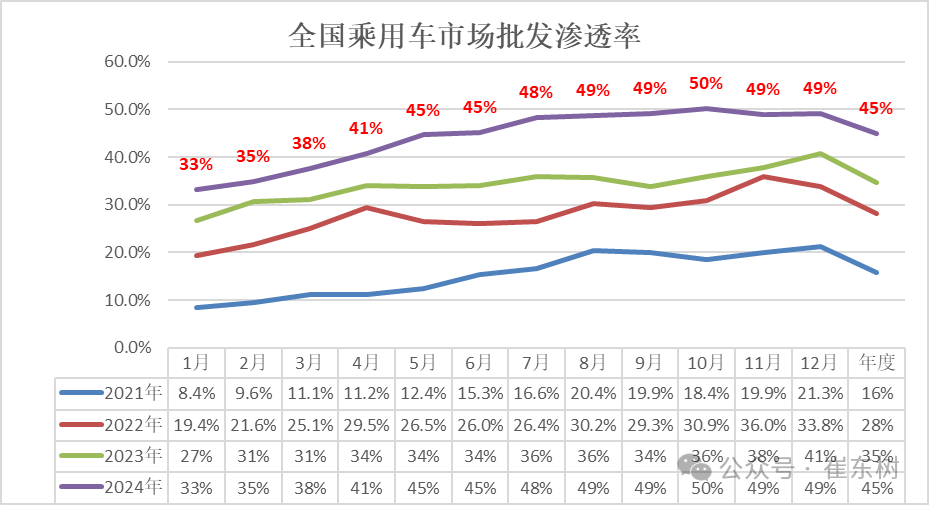

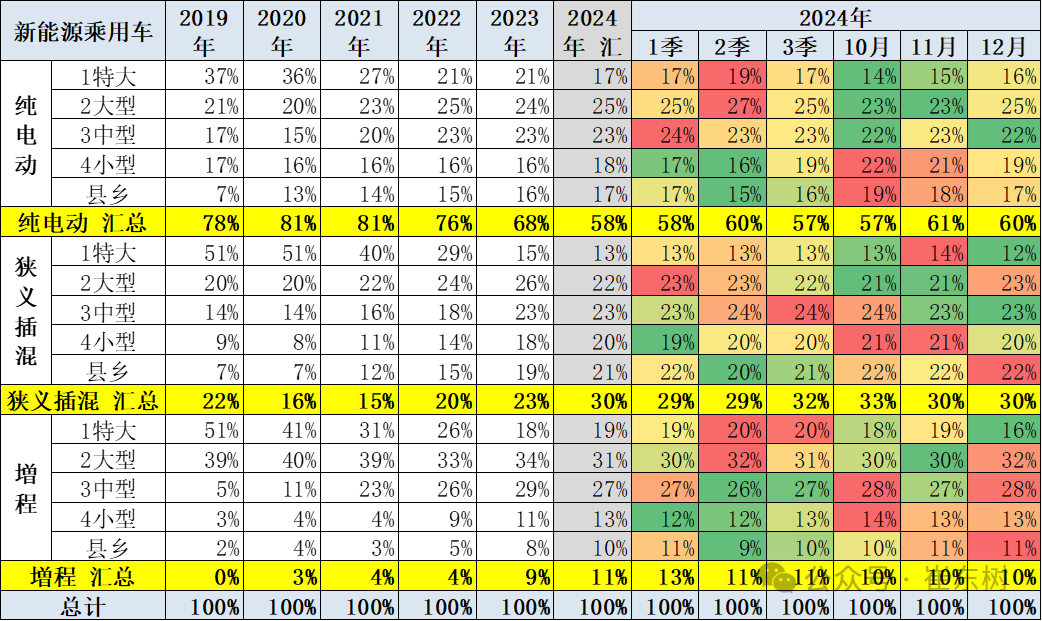

电车的飞速发展与大城市的不同现象然而,跳出家乡,眼前的画面却截然不同。大城市中,新能源汽车正以飞快的速度占领市场。数据显示,2024年新能源汽车在国内的渗透率突破了50%,这一趋势甚至未曾受到寒冷的天气和节假日的影响。新能源汽车的销量屡创新高,而家乡的县城依然在为“是否买电车”这个问题而纠结。

市场的风向标指向了新能源的未来,而县城依然停留在过去。究其原因,不仅仅是信息闭塞,更多的是那种根深蒂固的社会观念与习惯。正如费孝通在《乡土中国》中所说:“礼是按着仪式做的”,而在家乡的“车”文化中,燃油车便是那个不可违背的仪式。

基础设施的瓶颈与电车普及的障碍尽管电车有诸多优势,但在家乡的推广却被现实问题困住了脚步。充电桩的建设速度远远跟不上电车的普及需求。家里的一位叔叔就曾表示,虽然他有心购买新能源车,但考虑到他所在小区没有充电桩,这个念头很快就被打消了。小区里零星的充电桩,甚至需要他走到邻近的小区去充电,这样的操作方式让他心生不安。

更为复杂的是,新能源车在县城的维修资源和服务网络也极其匮乏。即便是名气较大的新能源汽车品牌,在乡镇地区几乎没有专卖店或维修点,售后保障成了另一个无法忽视的痛点。这种不完善的基础设施,加剧了县城居民对电车的抗拒。

传统品牌的守护与内心的保守除了新能源车的技术问题和基础设施瓶颈,家乡人对于品牌的认知也极为保守。许多人宁愿花重金购买一辆传统燃油车,也不愿轻易尝试新的品牌。表哥表嫂去年刚刚换购了一辆奔驰,尽管车龄已高,但他们认为,奔驰代表了安全、稳定与社会认同。而新能源车似乎与这些价值观相去甚远。对他们而言,传统豪华品牌不仅仅是身份的象征,更是对生活稳妥的保障。

这种对品牌的固守和对电车的排斥,反映了一个深层次的心理:不敢冒险,不愿试错。即使新能源汽车的性能比燃油车更强,操作性更好,但这种“从来如此,便是对的”心态,成了他们选择的束缚。

代际差异与未来的选择随着时间的推移,家乡的年轻一代开始接触到更多的现代科技,尤其是在外求学和工作的人,他们对新能源车的看法明显不同。小新在试驾了特斯拉后,虽然仍然有些犹豫,但她对电车的性能评价却是毫不吝啬。她说:“开起来比我家的油车要强,特别是起步迅速,不用再考虑油耗。”

然而,即便如此,未来是否会考虑换电车,答案依然是“不确定”。她坦言,除非生活中出现迫不得已的情况,否则她仍然会倾向于传统燃油车。这种心态,也正是家乡人内心深处对变革的抵触与不安的体现。

“油车更好”成为了许多县城居民的共识,但这背后却是一种信息闭塞带来的无奈。对于他们来说,车不仅仅是代步工具,更是身份、生活方式和文化传统的体现。在他们看来,电车虽好,但无法解决他们心中的疑虑与顾虑,无法打破那道深深的“心智围墙”。或许,随着技术的不断成熟和社会观念的改变,电车终会在这片土地上找到属于自己的位置,但现在,仍然有很长的路要走。