【开篇:清东陵的深夜哨声】

第一章 末代王朝的忠诚卫士(1912-1924)

1912年:紫禁城外的最后防线

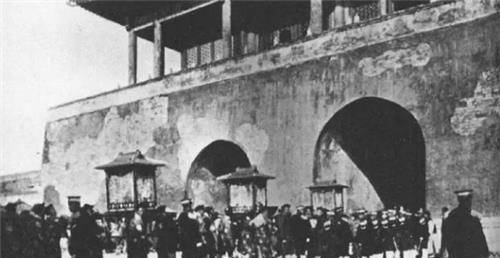

当隆裕太后签署《退位诏书》时,直隶总督陈夔龙正带着128名八旗兵进驻清东陵。这些守陵人全部来自镶黄、正黄、正蓝三旗,每人月薪4块银元(约合现今1200元人民币),享有免赋税、免徭役的特权。他们在陵区外围建起占地300亩的"护陵村",村口石碑刻着"擅入者斩"的满汉双语警示。

1924年:溥仪被赶出紫禁城

冯玉祥发动北京政变当天,末代皇帝溥仪的英国老师庄士敦在日记中写道:"那些世代守护皇陵的旗人,此刻像丧家犬般蜷缩在神道旁。"国民政府承诺继续支付守陵费,但实际到账的银元缩水至每月0.8块。守陵人赵老栓回忆:"我们拿着半块银元去买窝头,掌柜的却死活不肯收——这钱连颗白菜都买不起!"

经济崩盘下的生存智慧

第二章 军阀混战中的盗墓狂潮(1928-1945)

1928年:东陵第一盗案

孙殿英率部炸开慈禧太后的定东陵时,守陵人张二狗正蹲在墙头啃窝头。这个目击者后来向民国政府作证:"土匪们用炸药轰开地宫用了整整三小时,我们想阻拦却被机枪扫射,当场打死7个弟兄。"事后统计显示,被盗珍宝价值超过7亿银元,足够给当时全国守陵人发200年月俸。

1931年:溥仪的"赎陵计划"

退位后的溥仪派亲信郑孝胥秘密潜入东陵,试图用黄金赎回被盗文物。他在日记中记载:"带去200两黄金,仅换回乾隆朝珠一串、慈禧翡翠扳指一枚。"更荒唐的是,为支付"赎陵费",溥仪竟变卖了醇亲王府祖传的《康熙南巡图》,这幅价值连城的国宝最终流落海外。

1945年:日军投降后的权力真空

第三章 新中国成立后的身份蜕变(1949-至今)

1952年:文物管理所的诞生

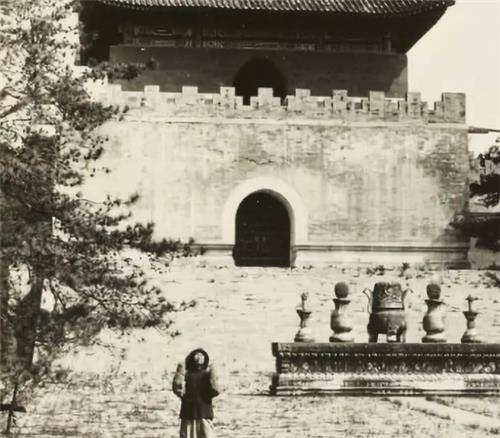

当首任清东陵管理处处长王冶秋推开尘封的宫门时,发现最后三位守陵人仍在坚持清扫神道。他们用三十年时间整理出《清东陵建筑档案》,其中记载的4587件木构件数据,成为后来修复工程的核心依据。这些老人每月领取85元工资(相当于当时科级干部待遇),却坚持住在祖传的护陵房中。

1984年:末代守陵人的谢幕

随着最后一位守陵人金德福去世,清西陵的护陵村落正式解散。他的儿子金毓嶂在接受采访时说:"父亲临终前还在擦拭祖传的黄马褂,念叨着'这身衣裳比命还重要'"。如今在清东陵景区,游客们仍能看到"守陵人家"的仿古建筑群,实则已是现代化的服务中心。

现代守护者的科技革命

第四章 隐秘的守陵人后裔网络

爱新觉罗氏的隐姓埋名

据《爱新觉罗宗谱》记载,目前全国约有8万爱新觉罗后裔。其中相当一部分人仍从事与皇陵相关的职业:沈阳某博物馆馆长肇恒昌,家族六代人守护福陵;天津古玩商金玉良,祖上正是末代守陵军械官。这些后人组建了民间组织"护陵会",每年清明期间自发巡查陵区。

神秘守陵人的经济账本

根据国家文物局2022年报告:

- 清皇陵年接待游客量突破300万人次

- 文物保护专项资金投入达2.3亿元

- 数字化保护工程覆盖98%墓室结构

- 研发AI盗墓预警系统拦截成功率99.7%

第五章 全球视角下的文明守护者

世界文化遗产保护对照

埃及金字塔守墓人每月工资约合300美元,仅够维持基本生活;秘鲁马丘比丘的印加后裔守护者,通过旅游分红年收入可达5000美元。相比之下,中国清皇陵守陵人体系更具独特性——既传承着千年文脉,又融合了现代管理体系。

未来守护模式的探索

【结语:文明火种的永恒传递】

从手握黄马褂的八旗兵到操作北斗系统的工程师,清皇陵守墓人的身份变迁,恰似一部微缩版的中国近代史。当68岁的老张头依然每天清晨擦拭石像生,他守护的不仅是三百年前的帝王陵寝,更是中华民族生生不息的文化基因。正如故宫博物院院长王旭东所言:"这些守陵人用生命丈量出的,是文明传承最朴素的真理——有些东西,比金钱更值得守护。"