自从中国太空探索的进程不断发展,将人送到太空对我们来说已经不是难题,毕竟我们已经有了自己的空间站,有了从月球背面采集月壤的能力,更是有了将宇航员送上月球的计划。

然而有一个名字我们不能忘,那就是第一位送上太空的英雄杨利伟,只是这么多年过去,已经有人不止一次被送上太空,作为“中国第一人”的他,却再也没有执行过太空飞行任务,甚至连他的名字都渐渐不再被人提及。

那么,他到底是不能还是不想再次“上天”?如果想,为什么这么多年都没有再次动身?听听他自己是怎么说的就全明白了。

航天英雄的背后

时间回溯到2003,彼时,中国的载人航天技术尚处于起步阶段,没有太多经验可以借鉴,风险难以预估,首飞航天员面临的,是未知的太空环境和可能发生的各种意外,甚至需要做好牺牲的准备。

在与妻子张玉梅告别时,杨利伟教她如何使用手表,这看似平常的举动,却饱含着对未知命运的担忧和对家人的深情。

张玉梅明白丈夫此行的意义,强忍着泪水,哽咽着说:“我等你回来教我!”这简短的对话,承载着太多的情感,也道出了作为航天家属的压力和不易。

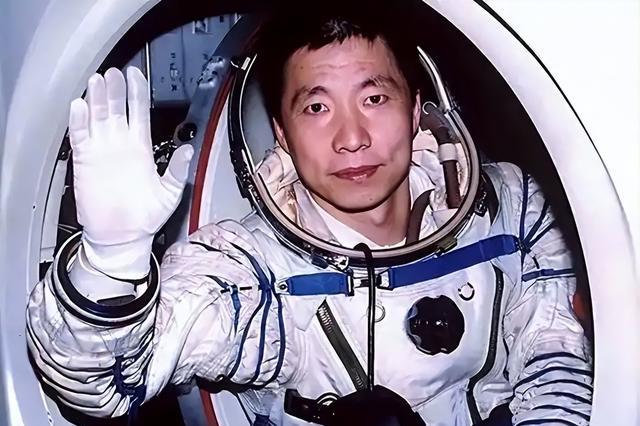

2003年10月15日,神舟五号顺利升空,当然,过程看起来顺利,背后是无数科研工作者努力的成果,而杨利伟面临的危险,要远超我们的想象。

在火箭上升到30-40公里高度时,飞船发生了剧烈的低频共振,杨利伟感觉仿佛有一头“大象”压在胸口,五脏六腑仿佛要从身体飞出来,这种痛苦的煎熬持续了26秒。

在后来的采访中,他回忆起这段经历,坦言:“就在短短一刹那,我真的以为自己要牺牲了。”除了身体上的巨大考验,心理上的压力也同样巨大。

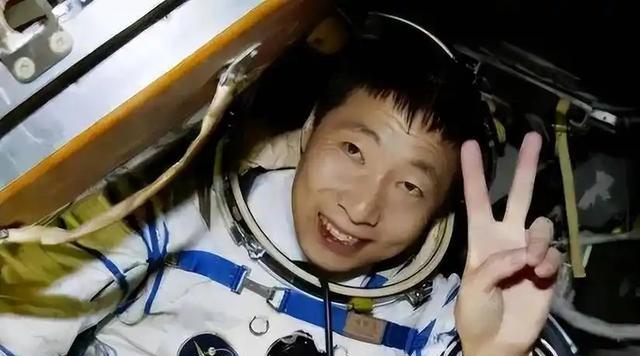

在飞船环绕地球飞行期间,杨利伟听到了类似敲击舱壁的声音,这在寂静的太空中显得格外突兀,让他一度感到困惑和不安,后来经过调查,才确定这是舱体材料在温度变化下产生的热胀冷缩现象。

在返回地球的过程中,舷窗玻璃上出现的裂纹也让他惊出一身冷汗,担心飞船的密封性出现问题,事后才发现,这只是飞船外部的防烧涂层在高温下产生的裂纹。

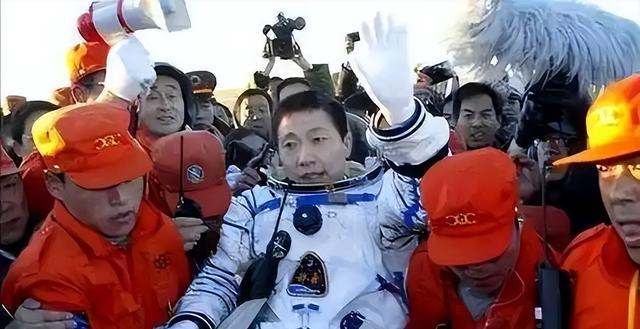

当飞船返回舱安全着陆后,人们看到杨利伟脸上带着微笑,向大家挥手致意,然而,鲜为人知的是,在着陆的瞬间,巨大的冲击力导致舱内麦克风撞到了他的嘴角,造成了轻微的擦伤。

所以,英雄的背后没有我们想象的那般简单,然而对杨利伟来说,自己身体上的损伤,他都可以承受,但是对于家庭的亏欠,却一直深埋心中。

2001年,杨利伟正在紧张地进行航天员训练,妻子张玉梅独自承担着照顾家庭和儿子的重任,由于长期操劳,张玉梅的身体出现了问题,但她为了不影响丈夫的训练,一直隐瞒着自己的病情,直到出现尿血的症状才去医院检查,结果被确诊需要手术治疗。

手术后的第二天,吉林有重要的航天员训练任务,张玉梅非但没有抱怨,反而鼓励杨利伟安心去参加训练,不要担心自己。

还有一次,张玉梅住院期间,年幼的儿子无人照顾,部队特批杨利伟回家照顾孩子,于是,他每天奔波于家庭和训练基地之间,早上送孩子上学后,立刻赶去参加训练,晚上再回家照顾孩子。

尽管对妻子和儿子充满歉疚,但他始终没有动摇对航天事业的热爱和追求,家人的理解和支持,成为了他投身航天事业的坚强后盾。

也正是有着妻儿的支持,哪怕圆满完成了首次载人飞行,杨利伟也从来没有想过卸下肩上的担子。

为祖国托起太空探索的希望

1965年出生于辽宁葫芦岛的杨利伟,虽然性格腼腆,但是产出常常在海边玩耍的他,看着海鸥在天空飞翔,从小就有个当飞行员的梦想。

长大后理科学的特别扎实,关键是他非常喜欢体育运动,对一个未来的航天员来说,拥有一个好的体魄是必然要素。

高二时空军招飞,杨利伟报名顺利通过,毕业后在空军部队待了10年,安全飞行1350小时,被评为一级飞行员。

到了1996年,由于表现优异,杨利伟参加了中国航天员的初选,两年后成为中国首批航天员的一员,之后就是各种非常人能够承受的训练,直到2003年神舟五号升空。

神舟五号任务的成功,固然为杨利伟赢得了巨大的荣誉,但他并没有沉浸在鲜花和掌声中,他深知,中国航天事业才刚刚起步,需要更多优秀的航天员来共同开创未来。

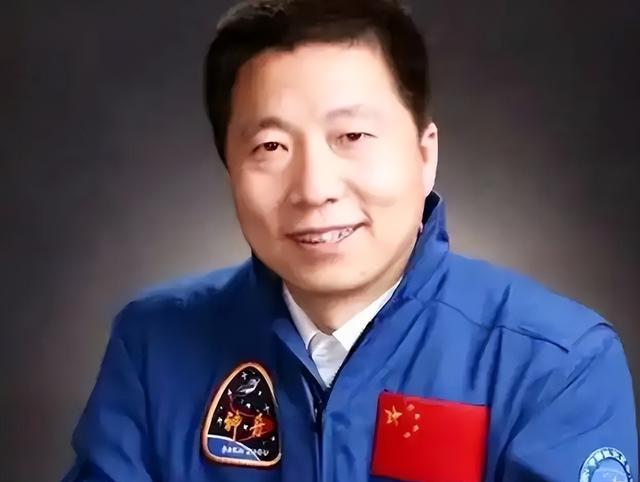

当被问及为何不再执行太空飞行任务时,杨利伟的回答简洁而有力:“中国航天事业处于起步阶段,需要培养更多的航天员,而我上过太空,有一定的航天飞行经验,可以担任此重任。”

他清醒地认识到,作为“航天第一人”,他肩负着更大的责任,那就是将自己的经验和知识传授给年轻一代,为中国航天事业培养更多优秀人才。

从台前的航天英雄到幕后的航天员导师,杨利伟的角色发生了转变,但他对航天事业的奉献精神始终如一,他全身心地投入到航天员的选拔和培训工作中,以严谨的态度和丰富的经验,为中国航天队伍的壮大贡献着力量。

我们都知道,每一次载人航天任务都充满了风险和挑战,只有经过严格的训练和充分的准备,才能确保航天员的安全和任务的成功,杨利伟将自己在神舟五号任务中的亲身经历和宝贵经验毫无保留地传授给年轻的航天员们,帮助他们克服心理障碍,提高应对各种突发情况的能力。

看到一批批经过自己悉心培养的航天员飞向太空,杨利伟心中充满了自豪和欣慰,因为他明白,培养更多优秀的航天员,比自己再次飞行更有意义,更有价值,他用实际行动诠释了什么是真正的奉献精神,什么是对国家和民族的责任担当。

但并不是说这样的杨利伟,就真的对再次返回太空没有了期望。

时刻准备着

2003年10月15日,当神舟五号直刺苍穹的那一刻,亿万中华儿女屏息凝神,注视着这历史性的一幕,飞船内,杨利伟孤身一人,承载着民族的飞天梦想,踏上了通往星辰大海的征程。

神舟五号的成功发射,让杨利伟的名字永远镌刻在中国航天史册上,他成为了中国“飞天第一人”,也成了所有国人心中的英雄。

然而,二十一年过去了,我们见证了中国航天事业的飞速发展,神舟系列飞船一次次问鼎苍穹,天宫空间站也已建成,航天员常驻太空成为现实。

尽管远离了太空飞行一线,但杨利伟心中对太空的渴望却从未熄灭,2016年,他公开表达了想去月球的愿望,这颗距离地球最近的天体,始终是他心中探索的下一个目标。

2021年神舟十二号成功发射,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波驻留天宫空间站的消息传来,杨利伟坦言自己“非常羡慕”,字里行间流露出对重返太空的期盼。

2023年,已经58岁高龄的他,仍然坚持参与航天员的日常训练,并保持着备份航天员的身份,时刻准备着祖国的召唤,他甚至憧憬着在77岁时能够再次飞向太空。

他曾坚定地表示:“如果国家需要,我时刻准备接受祖国的挑选!”这不仅是对航天事业的承诺,更是一位老航天人对飞天梦想的执着追求。

结语

从神舟五号到神舟十九号,从一人一天到多人多天,再到如今的空间站长期驻留,中国航天事业走过了一条充满艰辛与辉煌的道路。

杨利伟作为中国载人航天的先驱者和奠基人,他的贡献不仅仅在于完成了首次载人航天飞行,更在于他为中国航天事业培养了大批优秀人才,为中国航天事业的持续发展奠定了坚实的基础。

如果杨利伟真的有重返太空的这一天,我想我们都会期待着这一天的到来,也期待着中国航天事业能够不断取得新的突破,早日实现载人登月、探索火星等宏伟目标。

信息来源:

新华网2023-10-15《20年,飞天的初心使命从未改变——专访中国载人航天工程副总设计师、中国首飞航天员杨利伟》

环球网2023-02-01《杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了》

新华社2016-04-24《心愿|杨利伟: “如果有机会,我想去月球”》

梨视频《航天英雄杨利伟开腔|我希望七十七岁时还能重返太空》

CCTV国家记忆2024-04-25《回首中国首次太空载人飞行:杨利伟曾觉得自己要牺牲了》