2025年的欧洲,凛冬已至。寒风裹挟着电费账单的阴影,压得普通家庭喘不过气。德国南部的一间公寓里,安娜一家在昏暗的灯光下裹紧毛毯,盘算着如何将淋浴时间从五分钟缩短到三分钟;挪威奥斯陆的退休老人汉斯,翻出了尘封多年的劈柴斧头,决定用最原始的方式对抗电价暴涨的寒冬。这场席卷欧洲的能源危机,早已不再是新闻头条上的抽象数字,而是普通人生活的切肤之痛。

一、电价飙升:从数字到生存的拷问

2024年冬季,德国现货市场的电价一度飙升至每兆瓦时1000欧元(约合人民币7600元),一度电折合人民币约8元。挪威南部居民洗一次五分钟的热水澡,花费高达30元人民币。这样的数字背后,是家庭预算的崩塌:德国一个普通家庭的电费半年内翻了三倍,荷兰家庭的能源账单从每月150欧元跃升至300欧元。

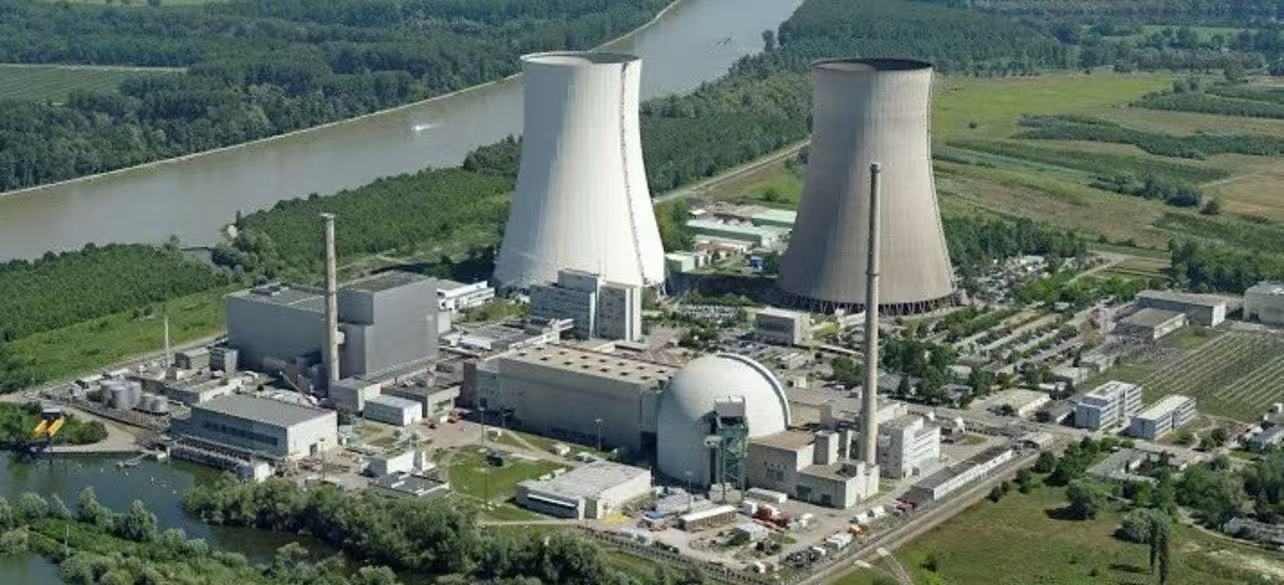

极端天气与能源结构的失衡,是这场危机的直接推手。2023年冬季的“Dunkelflaute”(无风多云的天气)导致德国风电实际发电量不足装机容量的4%,太阳能也因冬季日照不足陷入瘫痪。与此同时,德国在2023年关闭最后三座核电站,彻底告别核电,进一步加剧了电力供应的脆弱性。瑞典的激进环保政策同样暴露短板——北部水电资源丰富,却因输电瓶颈无法支援南部人口密集区,最终迫使居民以劈柴取暖的方式“复古求生”。

二、普通家庭的“寒冬生存手册”

面对电价的“自由飞涨”,欧洲家庭被迫展开了一场无声的生存实验。

1. 节流:从“智能生活”到“原始智慧”

在荷兰,安装太阳能板的家庭数量激增,政府为此提供减税补贴,但5000欧元的初始成本仍让许多人望而却步。更多人选择回归最朴素的节能方式:缩短淋浴时间、关闭暖气、多穿毛衣,甚至用锡纸包裹窗户以增强保温。瑞典南部居民玛丽亚苦笑:“我们仿佛回到了中世纪,但至少壁炉的火光比电费账单温暖。”

2. 互助:社区共享与民间智慧

柏林的一些社区自发组织“能源共享计划”,将家庭太阳能板的盈余电力通过局域网分配给邻居;法国里昂的咖啡馆推出“充电换热饮”活动,鼓励人们自带充电设备,以节省家庭用电。这种草根创新,既是对危机的回应,也是对僵化能源系统的无声抗议。

3. 开源:夹缝中的微能源革命

部分家庭尝试自建微型能源系统:屋顶光伏板搭配二手电池储能,或利用生物质能燃烧厨余垃圾供暖。德国工程师托马斯开发了一款“自行车发电机”,全家每天骑行一小时可为手机和照明供电,“既省电又健身”。这些看似微小的尝试,却在危机中点燃了普通人掌握能源自主权的希望。

三、政策困境:绿色理想与现实的撕裂

欧洲各国政府的应对措施,暴露出能源转型中的深层矛盾。德国紧急启用两座核电机组作为“应急备用”,法国重启煤电厂,瑞典发放60亿克朗电价补贴。这些权宜之计,与欧洲引以为傲的“绿色转型”目标背道而驰。

更值得反思的是政策制定中的“精英盲区”。瑞典政府为迎合激进环保团体,过早淘汰核电与火电,却忽视了南北电网的基建滞后;德国在关闭核电站时,未同步建立足够的风电储能系统。当政策制定者沉迷于“2040年100%可再生能源”的宏大叙事时,普通家庭却在为五分钟热水澡的奢侈付出代价。

四、寒冬之后:重构能源公平的未来

这场危机揭示了一个残酷现实:能源转型的代价,正不成比例地由普通家庭承担。当富裕家庭可以安装太阳能板和储能电池时,低收入群体只能选择冻馁或负债。德国学者克劳斯尖锐指出:“绿色能源不应成为阶级特权的代名词。”

未来的出路或许在于“人性化的能源民主”:

技术普惠:政府补贴应向低收入家庭倾斜,推广模块化储能设备和小型核反应堆,让清洁能源技术真正触手可及。

社区赋能:建立区域微电网,允许社区自主管理能源生产与分配,将“共享经济”理念融入能源体系。

政策弹性:在坚持碳中和目标的同时,保留传统能源的过渡性角色,避免“一刀切”政策导致的系统性风险。

结语:寒冬中的觉醒

当挪威老人汉斯挥动斧头劈开木柴时,他或许不会想到,这个动作正在叩问整个时代的能源逻辑。电价的飙升不仅是市场的失灵,更是对现代文明脆弱性的警示。下一个寒冬的考验,或许会让欧洲社会重新理解:真正的可持续发展,不是用理想主义绑架现实,而是在保障生存尊严的前提下,走出属于普通人的能源革命之路。

凛冬终将过去,但这场危机留下的,不应只有账单上的数字,更应有一份关于公平与韧性的觉醒。