印度影坛出了件新鲜事。一部叫《纳伦德拉·莫迪总理》的传记片,赶在议会选举前六天上映,这时间点卡得,比算命先生还准。

影片里,莫迪从卖茶小伙一路奋斗成古吉拉特邦扛把子,再到总理,妥妥的“印度梦”励志范本。更绝的是,他全程把国旗贴胸口,青丝变白发,这动作就没变过,生怕观众不知道他爱国。这片子烧了2.5亿卢比,反对党国大党立马炸毛了,说这是赤裸裸的政治广告,比竞选海报还管用。更搞笑的是,俩配乐师看完片尾字幕才发现自己“被作曲”了,这剧组赶工也太离谱了吧。其实,印度政坛和电影圈那点事,剪不断理还乱。2014年大选,十多部政治题材电影扎堆上映,跟雨后春笋似的,就差把“选我!选我!”印在银幕上了。这“选举季电影”的套路,印度玩得贼溜。但问题是,电影成了政治的喇叭,艺术性就只能靠边站了。统计数据也挺扎心,2019年,政治题材电影投资暴涨320%,票房却只有可怜的45%。这就好比请客吃饭,菜点了一大桌,结果客人就吃了几口,浪费粮食啊。要说印度电影,那历史可够悠久的。

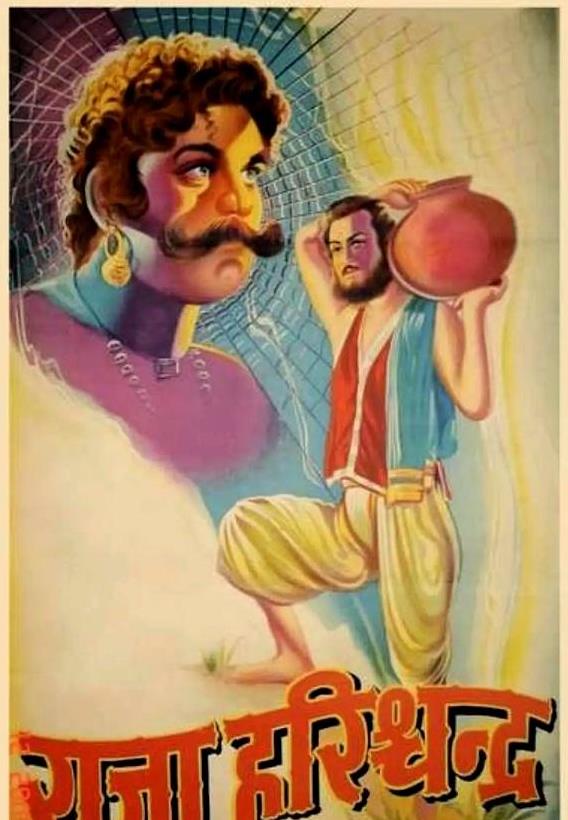

1896年,卢米埃尔兄弟的玩意儿漂洋过海到了孟买,也算是开了印度电影的先河。1913年,一部叫《哈里什昌德拉国王》的默片横空出世,讲的是印度史诗《摩诃婆罗多》的故事,算是给被殖民统治打击得七零八落的民族自信心打了一针强心剂。后来,印度电影也出过大师,萨蒂亚吉特·雷伊的“阿普三部曲”在国际上都挺有名气。1955年的《大地之歌》还在戛纳电影节拿了奖,连当时的总理尼赫鲁都去捧场了。可高雅艺术终究是小众的,老百姓就爱看热闹。印度这地儿,语言比联合国还多,22种官方语言,沟通起来费劲。这时候,歌舞就成了万能灵药,甭管你来自哪里,都能跟着节奏摇摆。学者拉古拉曼说得妙啊:“男主角跳个求爱舞,从克什米尔到喀拉拉邦,大家都懂他的意思。” 所以,从上世纪五十年代到七十年代,歌舞片票房占比一直稳定在78%以上,观众宁可花五分之一的日薪,也要去电影院过把瘾。宝莱坞也摸索出了“三幕戏+六段舞”的黄金公式,就跟做菜的秘方一样,代代相传。但这套公式用久了,也难免让人腻味。2024年的报告显示,宝莱坞大本营马哈拉施特拉邦的电影拍摄许可证发放量暴跌42%,本土票房前十,印地语电影才占了仨。

曾经的票房三巨头“汗氏三雄”也老了,新生代演员还没扛起大旗,95后对歌舞片的兴趣更是直线下降,比老一辈差远了。宝莱坞的问题,说白了就是结构失衡。印度一年拍两千多部电影,是中国的几倍,但类型单一,除了爱情歌舞片就是动作片,其他类型片加起来不到两成,跟偏科的学生似的。流媒体平台的冲击更是雪上加霜,观众口味越来越刁,光靠歌舞已经糊弄不住了。更别提抄袭成风,孟买高等法院的知识产权案子堆积如山,从2019年到2024年,增长了580%。著名导演桑杰·里拉·班萨里都吐槽:“编剧们就知道模仿外国作品,咱们自己的好东西都快丢光了。”反观中国电影,2025年春节档,《哪吒之魔童闹海》票房破百亿,跟宝莱坞全年票房差不多了。中国电影在特效、人才培养、类型片探索上都走在前面。特效制作成本占比从2015年的12%涨到2025年的38%,印度还在15%到18%之间徘徊。人才方面,北京电影学院一年培养三千多人,印度国立电影学院的招生规模连它的十分之一都不到。宝莱坞想要翻身,就得学学中国电影,在保留自身特色的同时,提升技术,培养人才,多拍点不同类型的片子。已经有新锐导演开始尝试科幻题材了,比如《湿婆纪元》系列,也算是个好兆头。路漫漫其修远兮,宝莱坞且行且珍惜吧。