民国时期的文坛,是一片风起云涌的战场。1924年,泰戈尔访华掀起轩然大波,身为接待主持的徐志摩戴上印度帽,极尽恭维之能事。这一幕恰好被身在现场的鲁迅看在眼里,埋下了日后批评的伏笔。从《语丝》杂志的"音乐论战",到《晨报副刊》编辑更迭风波,再到私德评判,鲁迅对徐志摩的批评愈发尖锐。当鲁迅在叶公超面前直呼徐志摩为"流氓"时,消息传到了郭沫若耳中。郭沫若一语道破天机:"这不奇怪,鲁迅除了自己什么人都骂。"然而,这场文坛恩怨,却在徐志摩1931年意外坠机身亡后,留下了永远的悬念。

民国文坛三杰的江湖恩怨

二十世纪二十年代的中国文坛,正值新文化运动的高潮期。在这个特殊的历史时期,新旧文化交替,各种思潮涌动,形成了独特的文化氛围。

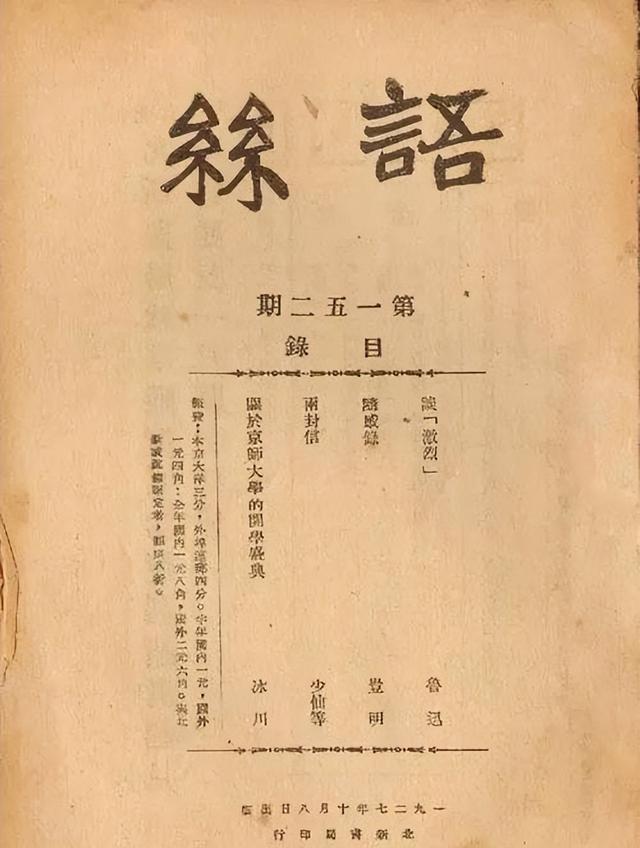

鲁迅作为新文化运动的重要人物,以其锋利的文笔和犀利的批判闻名于世。他在《新青年》《语丝》等刊物上发表大量文章,抨击封建礼教、批判国民劣根性。

徐志摩则代表了另一种文化取向,他留学英国剑桥,深受西方浪漫主义影响。回国后,他积极投身新月派诗歌创作,成为中国现代浪漫主义诗歌的代表人物。

郭沫若作为创造社的灵魂人物,同样在这个时期崭露头角。他留学日本,精通德语,翻译了大量外国文学作品,对中国现代文学的发展产生深远影响。

这三位文坛巨擘虽各具特色,但都深深植根于那个动荡的年代。在当时的北京,《语丝》《新月》《创造月刊》等文学刊物百花齐放。

各派文人之间的论战此起彼伏,或为文学观点,或为社会思潮。这些论战往往超出纯文学范畴,涉及政治立场和社会理念。

新月派以徐志摩、闻一多为代表,主张纯粹的艺术追求。创造社以郭沫若、郁达夫为核心,倡导革命文学。

而鲁迅则独树一帜,他既不属于任何文学流派,又与各派都有往来。他的文章常常针砭时弊,抨击形形色色的文化人物。

这种复杂的文坛格局,加上当时社会的剧烈变革,造就了独特的文人群像。知识分子们在探索救国道路的过程中,形成了不同的文化立场。

他们或通过文学创作,或借助文化批评,表达各自的理想和主张。这些争论和碰撞,构成了民国文坛最具特色的风景。

就在这样的背景下,鲁迅、徐志摩、郭沫若三人因各种机缘而产生交集。他们的关系时而亲近,时而对立,反映了那个时代知识分子的复杂心态。

泰戈尔访华引爆文坛惊天纷争

1924年的春天,印度诗人泰戈尔应北京讲学社之邀访问中国。徐志摩作为主要接待人,在北京为泰戈尔举办了一系列讲座活动。

这位来自印度的诗人身着传统服饰,头戴印度帽,长须飘飘,颇具异国情调。徐志摩也特意戴上了印度帽,陪同泰戈尔出席各种场合。

泰戈尔的演讲内容主要围绕东方文明与西方文明的关系展开,他认为东方文明具有独特价值。在演讲中,泰戈尔多次批评西方机械文明,提倡东方精神文明的复兴。

这种观点引起了中国知识界的强烈反响,许多人认为泰戈尔的言论有悖于当时中国的现代化需求。在场听众中的鲁迅就对泰戈尔的观点持批评态度。

北京大学的讲座结束后,徐志摩又陪同泰戈尔南下访问杭州、上海等地。沿途所到之处,徐志摩始终保持着极度恭维的姿态。

这种表现被鲁迅视为一种媚外行为,他在私下多次对徐志摩的做法表示不满。随后的《语丝》杂志上,鲁迅发表了批评泰戈尔访华活动的文章。

文章中虽然没有直接点名徐志摩,但字里行间透露出对这位热心接待者的不满。鲁迅认为,泰戈尔的东方主义思想与中国的实际需求并不相符。

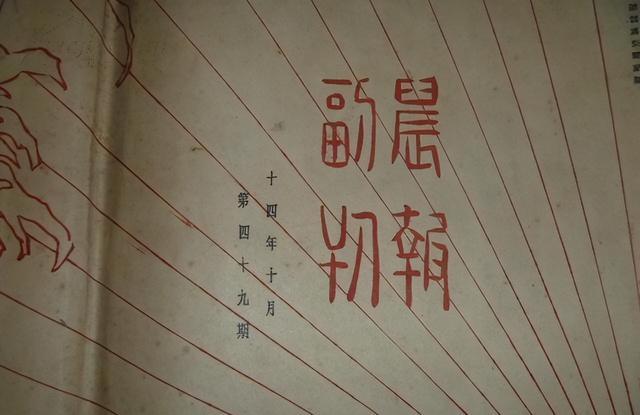

与此同时,《晨报副刊》的编辑更迭也成为了一个导火索。徐志摩接替孙伏园担任副刊主编后,改变了原有的办刊方向。

这一变动引起了鲁迅的不满,他认为徐志摩的编辑方针过于偏重浪漫主义。在给友人的信中,鲁迅对徐志摩的文学主张提出了尖锐批评。

事态的发展并未止步于此,鲁迅在与叶公超谈话时,更是直接称徐志摩为"流氓"。这个评价迅速在文坛传开,引起了不小的震动。

消息传到郭沫若耳中时,他表现得并不惊讶。郭沫若说:"这不奇怪,鲁迅除了自己什么人都骂。"这句话道出了鲁迅性格中爱憎分明的特点。

这场由泰戈尔访华引发的文坛风波,最终因为1931年徐志摩的意外坠机而留下了永远的遗憾。在徐志摩去世后,鲁迅再未公开评论过这位昔日的论敌。

这一系列事件反映了当时中国知识分子在现代化进程中的不同立场。泰戈尔访华成为了一个引子,暴露出中国文化界在东西方文明认知上的分歧。

徐志摩对泰戈尔的推崇与鲁迅的批评立场,代表了两种不同的文化取向。这场争论超越了个人恩怨的范畴,折射出近代中国知识分子的精神困境。

在这场文化碰撞中,每个人都站在自己认定的立场上发声,构成了民国文坛最具代表性的论争之一。这些争论至今仍具有深远的历史意义和现实启示。

音乐论战引发文坛新旧之争

一九二四年的冬天,《语丝》杂志上刊登了一篇关于音乐的争论文章。这场争论的导火索是徐志摩在《晨报副刊》上发表的一篇音乐评论。

徐志摩在文章中大力推崇西方古典音乐,认为中国传统音乐缺乏艺术价值。他特别提到了贝多芬的交响乐,将其誉为人类艺术的巅峰之作。

这篇文章立即引起了鲁迅的反感,他在《语丝》上发表了反驳文章。在文中,鲁迅指出徐志摩对中国传统音乐的批评过于偏激。

争论很快蔓延到更广的范围,《语丝》杂志的其他作者也纷纷加入讨论。有人支持鲁迅的观点,认为不应全盘否定中国传统文化。

徐志摩对这些批评并不退让,他在《晨报副刊》上连续发表文章,坚持自己的观点。他认为中国音乐要想进步,必须学习西方。

这场争论逐渐演变成了一场关于文化立场的大讨论。双方的争论点从音乐扩展到了整个文化领域。

在争论过程中,鲁迅对徐志摩的批评越来越尖锐。他不仅质疑徐志摩的音乐见解,还批评其崇洋媚外的态度。

与此同时,文坛上的其他人士也开始关注这场争论。有人认为这是新旧文化之争的延续,有人则将其视为不同文化立场的碰撞。

争论持续了数月之久,在《语丝》和《晨报副刊》两个阵地之间来回激荡。这场论战不仅涉及音乐,还触及了文化认同这一深层次问题。

北京的文化圈因这场争论而分成了两派,一派支持全盘西化,另一派主张批判性继承。双方的论战文章几乎每期都会出现在各自的刊物上。

这场争论引起了社会各界的广泛关注,不少知识分子都参与其中发表意见。争论的焦点从单纯的音乐审美,逐渐转向了文化选择的问题。

在争论最激烈的时候,《语丝》杂志刊登了一篇匿名文章,直指徐志摩的文化立场。这篇文章虽未署名,但文风与鲁迅极为相似。

徐志摩对这种批评方式表示不满,他在回应中称这种匿名批评缺乏勇气。这种批评方式的争议又给论战增添了新的维度。

音乐论战最终因为其他社会事件的出现而逐渐平息,但它所反映的文化冲突却并未消失。这场争论成为了民国文坛重要的历史事件之一。

这场论战不仅展现了当时知识分子在文化认同上的分歧,也反映了中国现代化进程中的思想困境。它为我们理解那个时代的文化冲突提供了重要的历史资料。

在这场争论中,虽然双方都有各自的立场和观点,但都体现了对中国文化发展道路的深入思考。这场论战的意义远远超出了音乐本身的范畴。

文坛恩怨终成永远的遗憾

一九三一年十一月十九日,北平飞往上海的飞机在江苏淮安上空失事。这架飞机上正坐着从北平赶往上海参加演讲的徐志摩。

消息传来时,整个文化界都陷入了震惊。即便是与徐志摩有过争执的人,也对这位才华横溢的诗人的骤然离世感到惋惜。

鲁迅在得知徐志摩去世的消息后,一反常态地保持沉默。他没有像评论其他文人那样,对徐志摩的一生做出任何评价。

在徐志摩去世后的追悼会上,许多文化界人士都到场致哀。胡适发表了悼念文章,回顾了与徐志摩相识相知的过程。

林徽因为失去这位挚友而写下了《悼志摩》一诗,字字含泪。这首诗后来成为了民国文坛最动人的悼念诗之一。

新月社的同仁们纷纷撰文缅怀,《新月》杂志出版了专门的纪念特刊。梁实秋在文章中写道:"志摩之死,令人震惊,痛惜。"

郭沫若在得知噩耗后,也表达了惋惜之情。尽管他与徐志摩在文学观点上有诸多分歧,但对这位文坛同仁的离世仍感叹不已。

徐志摩的突然离世,也让人们开始重新审视他与鲁迅之间的恩怨。很多人注意到,鲁迅在徐志摩去世后的反常表现。

一些文人开始整理徐志摩生前的作品和书信,试图还原这段文坛恩怨的来龙去脉。在整理过程中,人们发现两人之间的争执远比想象的复杂。

徐志摩的离世,某种程度上也标志着新月派的衰落。失去了灵魂人物的新月社,再也难以维持往日的辉煌。

鲁迅在此后的岁月里,始终未对徐志摩置一词。这种沉默比任何批评都更耐人寻味。

时光流逝,当年的文坛恩怨逐渐被历史的尘埃所掩盖。但这段往事却为后人留下了深刻的启示。

1936年,鲁迅也与世长辞。至死,他都没有对徐志摩的离世发表任何评论。两位文坛巨擘的恩怨,就这样成为了永远的悬案。

后人在研究这段历史时发现,两人虽有诸多争执,但都为中国现代文学的发展做出了重要贡献。他们的分歧和碰撞,恰恰推动了中国文学的进步。

这场持续多年的文坛恩怨,最终以一种戛然而止的方式结束。它留给后人的不仅是遗憾,更是对那个特殊时代的深刻记忆。

徐志摩的意外离世,让这场文化论争永远停留在了那个动荡的年代。而这段历史,也成为了中国现代文学史上最富戏剧性的篇章之一。