韩国的毒品泛滥问题近年来呈现显著恶化趋势,已从曾经的“禁毒优等生”沦为东亚地区毒品问题最严重的国家之一。根据多个权威报道和数据分析,韩国的毒品滥用程度不仅远超本国历史水平,甚至已接近欧美国家的严重程度。以下从现状、成因及深层社会矛盾等角度展开分析:

一、韩国毒品泛滥的现状

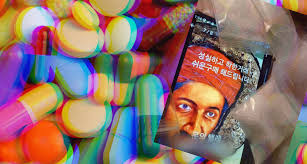

吸毒人数激增与低龄化

截至2024年,韩国吸毒者总数已突破40万人,每年新增贩毒人数超过1万,涉毒犯罪者中30岁以下群体占比达60%。青少年涉毒现象尤为触目惊心:2023年仁川警方破获的贩毒团伙中,主谋竟是三名高三学生;首尔江南区补习班外甚至有毒贩向学生免费分发含冰毒的“聪明药”,诱使其上瘾后实施勒索。此外,韩国污水处理厂检测显示,汉江等水体中冰毒残留量惊人,推算平均每天每1300人中就有1人注射冰毒。

毒品交易网络的高度隐蔽化

借助Telegram等加密社交平台,毒贩通过虚拟货币交易、匿名配送等方式完成线上交易,甚至可在一小时内送货上门,价格低至“一张披萨的费用”。2022年韩国警方查获的毒品数量较2017年激增18.4倍,但实际流通量可能远超此数据。

社会精英阶层的广泛涉毒

从演艺圈到财阀,涉毒现象屡见不鲜。影帝刘亚仁体内检出8种毒品成分,权志龙、朱智勋等顶流艺人多次卷入吸毒丑闻却仍能复出;夜店“1%”等高端场所成为权贵聚众吸毒的据点,涉毒者甚至签署保密协议以规避法律风险。

二、毒品泛滥的深层原因

(一)历史与政策遗留问题

禁毒政策的反复与妥协

韩国在20世纪70年代朴正熙政府时期曾通过高压手段打击毒品,但90年代后政策逐渐松弛。尽管1999年推出《国家毒品管制战略》,但执法力度不足,尤其对权贵阶层网开一面。例如,驻韩美军士兵携带4000克冰毒仅被判缓刑,而韩国本土毒贩刑期普遍偏轻,形成“犯罪成本低、收益高”的恶性循环。

历史上的毒品产业链残留

上世纪70年代,韩国曾是冰毒制造与出口大国,毒枭李斗三等人甚至将向日本倾销毒品视为“爱国行为”。尽管政府后期严厉打击,但地下制毒网络未完全清除,为今日的毒品本土化生产埋下隐患。

(二)社会文化因素

高压社会催生毒品需求

韩国青少年面临极端的学业竞争,江南区医生以“治疗多动症”为名滥开含冰毒的处方药,家长为提升孩子成绩主动求购,导致药物滥用现象蔓延。成年人则因职场压力转向毒品寻求解脱,夜店文化盛行进一步降低了吸毒的“道德门槛”。

美国文化渗透与价值观扭曲

美国大麻合法化及“吸毒无害论”通过媒体影响韩国社会,部分精英鼓吹“吸毒是个人自由”“没有受害者的犯罪”,甚至将戒毒工作交由教会而非专业机构。艺人涉毒后仍能复出(如朱智勋凭借《王国》翻红),进一步削弱了法律的威慑力。

(三)经济与科技驱动

毒品价格下降与供应链扩张

冰毒价格从2010年的每克100万韩元降至35万韩元,东南亚廉价毒品通过美军供应链、国际快递等渠道涌入,形成“价格洼地效应”。韩国本土毒贩则利用暗网和虚拟货币降低交易风险,贩毒网络覆盖全国。

科技手段助长隐蔽性

毒贩将毒品伪装成糖果、电子烟等日常用品,甚至开发含芬太尼的“减肥药”“美容药”,利用社交平台精准营销。青少年通过Telegram群组即可匿名购毒,传统执法手段难以追踪。

(四)地缘政治与司法漏洞

驻韩美军的豁免权庇护

美军基地成为毒品走私的核心枢纽,90%的新型毒品通过其供应链进入韩国。根据《驻韩美军地位协定》,韩国海关无权检查美军邮件,即使查获毒品,涉案士兵也多被轻判或遣返美国,导致打击行动形同虚设。

司法体系的双重标准

财阀与权贵阶层涉毒案件常因“证据不足”或“社会贡献”被轻判,如三星太子李在镕、影帝河正宇仅缴纳罚款即可脱罪,与普通民众的刑罚形成鲜明对比,加剧了公众对司法公正的质疑。

三、未来挑战与反思

韩国毒品问题的恶化本质上是社会系统性溃败的缩影:顶层权力腐败、法律执行双重标准、文化价值迷失共同构成“毒瘤”滋生的土壤。若不从以下方面进行根本性改革,韩国的“汉江奇迹”恐将被“毒品经济”取代:

加强国际合作与边境管控,尤其需重新谈判《驻韩美军地位协定》,切断外部毒品输入渠道;

推动司法改革与严厉执法,消除权贵特权,恢复公众对法律的信任;

重构社会支持体系,增加戒毒机构投入,减少青少年对毒品的心理依赖;

重塑禁毒文化,通过教育宣传扭转“吸毒无害化”认知,借鉴中国等国的禁毒经验。

韩国的教训警示我们:禁毒不仅是法律问题,更是关乎国家主权、文化认同与社会凝聚力的系统性工程。任何环节的松懈都可能使数十年努力付诸东流,唯有全社会共同坚守底线,方能抵御毒品的侵蚀。