1948年10月中旬,蒋介石从战场传回来的电报让他陷入了沉默。锦州失守的消息传来,他顿时感到整个局势急转直下,仿佛所有的希望都在瞬间破灭。

塔山之战的失败让蒋介石难以相信,原本对战局充满信心的他,在接到报告的那一刻,感到了一种深深的绝望。他自言自语道:“这是天要亡我党国吗?”他不知道该如何应对这突如其来的局面,局势一度失控。

此时,他和国民党许多高级将领并未预料到,塔山的防御战居然会如此艰难,更没想到一支远远小于他们的敌军,能够将数倍于他们的兵力死死挡住。

国民党方面一直以来对东北战场的判断有所失误。蒋介石认为,塔山不过是一个无险可守的小村庄,理应在短时间内轻松拿下。

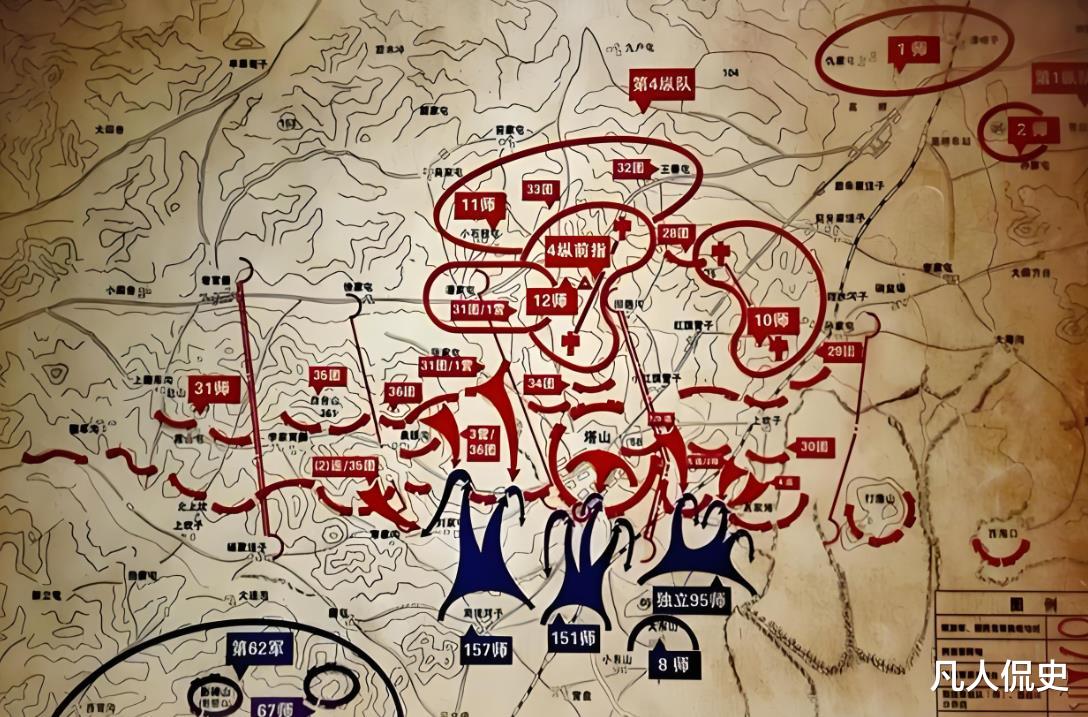

国民党更曾对塔山的防守力度报以轻蔑,认为数万敌军怎能挡得住国民党的强大攻势。然而,战争的实际情况却给了他们沉重的一击。东野方面的战略布局早已明确,塔山的阻击战对于打破国民党在东北的最后防线,具有至关重要的意义。

每一个细节、每一条指令、每一场战斗都紧密关系着最终胜利的命运。

塔山之战不仅仅是一个简单的局部战役,它象征着整个东北战场的关键节点。蒋介石派遣的援军,一方面表明了国民党对锦州的重视,另一方面也意味着他们对塔山的战斗力过于轻视。

此时,林彪和毛泽东已经深刻意识到,塔山的防守如果能够成功,那么国民党在东北的覆灭就将不再遥远。对于蒋介石而言,这场战役的失败,可能标志着国民党败北的序幕。许多国民党高级将领后来自述,认为塔山之战的失败,乃是他们最终失败的关键转折点。

四纵的坚守四纵在塔山阻击战中担负了极其重要的任务。这场战斗从一开始就没有给任何一方留下喘息的机会,四纵的士兵们面临的压力极大。

虽然四纵兵力远不如敌方,但却能够以一敌十,坚守阵地。四纵的指挥官程子华对于防守塔山有着坚定的信念,他知道一旦塔山失守,国民党军队就能迅速突破,全面进攻锦州,战局将对我方极为不利。因此,在战斗的初期,四纵就展现出了顽强的抵抗力。

塔山的战斗异常惨烈,敌军以海军、空军的联合打击压制我方阵地,企图迅速击溃四纵的防线。国民党海军的舰炮精准轰击塔山周围的防线,空军不断轰炸我方阵地,造成了巨大的破坏。然而,四纵的士兵们并未因伤亡而动摇,他们在这片血与火的战场上,展示出超凡的毅力和英勇。

在那时,四纵的战士们并没有选择撤退,而是用生命捍卫了阵地。最初,国民党步步逼近,几乎摧毁了四纵的所有防线,但我方不断组织反击,恢复了防守阵地。

随着战斗的深入,塔山的战场变成了一片生死拼杀的场所。四纵的战士们已经没有了多少战斗资源,连炮弹和补给都严重短缺。尽管如此,他们仍旧坚持到底,面对的敌人是数量远超自己的国民党主力。

尤其是在与赵子龙师的激战中,四纵的伤亡更是惨重。很多士兵明知自己可能没有明天,依旧选择拼死抵抗,用鲜血和生命捍卫着这片土地。这场战斗最终导致四纵四万多名士兵中,只有不到三千名幸存者,他们的英勇和坚定,成为了历史的铭刻。

塔山阻击战的最终胜利,奠定了东野全面胜利的基础。然而,四纵的牺牲和血战,付出了巨大的代价。这场战斗不仅仅改变了历史的进程,还让一些战士和指挥官将一生的荣耀与责任投身其中。

四纵在塔山的坚持,展现了他们的英雄气概,许多英勇的将士在这场战争中倒下,他们的名字永载史册。九位四纵的将军,最后都选择将自己的遗体安葬在塔山,和他们的战友们永远长眠在这片战火纷飞的土地上。

对于这些将军来说,选择在塔山安葬,意味着他们对于战友和历史的忠诚。他们将自己与那些为了革命事业英勇牺牲的战士们永远联系在一起,完成了自己的使命。

每一位选择在塔山安息的将军,都深知这片土地上的每一寸土壤,都承载着无数的鲜血与牺牲。而他们的后代,甚至在晚年时,依旧选择回到塔山,表达对牺牲的敬意。

这些将军的选择,不仅仅是对自己一生的总结,也体现了他们对于革命事业的坚定信仰。许多将军的遗愿与塔山紧密相连,他们希望自己的尸骨能与那些为民族解放而战斗的英烈们永远埋在一起。战争的硝烟已散去,但这些将军的选择,让塔山成为了一个象征,象征着无畏、英勇和不屈不挠的精神。

塔山烈士陵园见证了许多英勇将士的英名,其中,江民风同志和其他八位将军的骨灰安葬在此,象征着他们的忠诚与伟大。

在四纵的英雄事迹背后,正是这片土地上的每一寸寸土,铭刻着他们的奋勇与牺牲。而今天,当我们站在塔山之上,不仅仅是在缅怀那些曾经为祖国英勇献身的战士,更是在感悟他们对祖国的热爱与责任。

在纪念这些英雄时,我们应当深思:在今天和平的岁月里,我们是否仍然能够继承他们的精神,勇敢担当,忠诚于我们的事业和使命?真正的英雄,并非只是历史的记忆,而是每一代人都应学习和传承的榜样。