文/晓 农

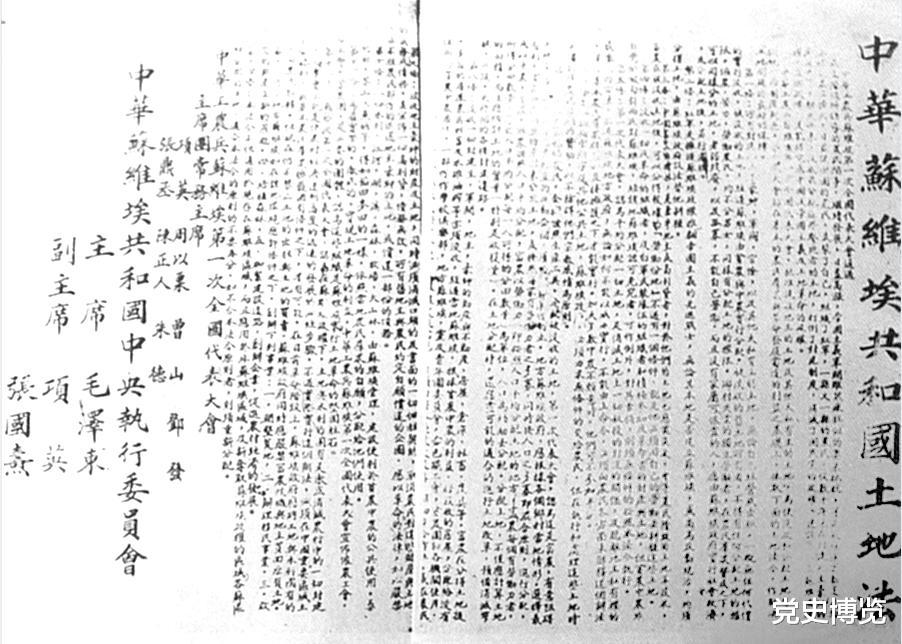

“左”倾领导者提出的“地主不分田,富农分坏田”的错误政策,被强行写入《土地法》中

王明“左”倾路线领导人照搬苏联在农业合作化中消灭富农的做法,在中央苏区实行“地主不分田,富农分坏田”的政策,并首先在叶坪实行查田试点1933年2月1日,由中华苏维埃共和国临时中央政府土地人民委员会发布的《关于在苏区实行查田运动的训令》,下发到中央苏区所辖的39个县。《训令》指出:“苏区内田未分好或分得不好的地方,如会昌、石城、安远、寻乌、南广、新泉、宁化等县,要马上发动群众,重新分田,或彼此将田对调。土地分得好的地方,要组织突击队、查田队,去检查别区和别县的土地,发动他们重分或对调。限两个月内全县田园必须彻底分好,要使地主分不到一寸土地,富农分不到一丘好田。”

对于中央苏区的苏维埃干部和群众来说,“查田运动”这个词,他们已在1932年2月就听说过。那是周恩来秘密进入瑞金,就任苏区中央局书记后一个多月,为贯彻共产国际和中共六届四中全会后中央关于土地革命的指示,提出了“查田运动”的口号。2月8日,由周恩来起草的《关于在粉碎敌人四次“围剿”的决战面前党的紧急任务》中,规定了八项立即执行的任务,第六项就是“必须完成查田运动,彻底解决土地问题”。

苏区中央局的指示,“拨正”了赣闽两省土地分配的方向。1932年5月初,江西省工农兵第一次代表大会在兴国县城召开。大会通过的《土地问题决议案》以检讨的语气写道:“过去江西分配土地是抽多补少,抽肥补瘦,以人口为单位平均分配,这是非阶级路线的全民化土地革命,是错误的。”“现在必须执行明确的阶级路线,即豪绅地主不分田,而富农只能分坏田。为此,苏区各县应组织查田委员会,将所有的错误彻底地揭发出来。”6月中旬,福建省苏维埃政府在5月份颁布的《重新分配土地的条例》基础上,补发了一个《检查土地条例》,宣布说:“全闽西马上举行一个检查土地分配的运动。过去一切地主(不论大小地主)家里所分到的土地,以及他的房屋财产用具,一概彻底检查出来没收,富农多分的土地和所分的好田(秧田)都要清查出来加以没收。”围绕着苏区中央局查田的指示,临时中央政府还在瑞金召开的周围六个县工农检察部联席会议上,布置六个县立即展开这项工作:“如发现地主还据有土地和大房屋,富农还占有好田,必须立即没收,重新分配。”

然而,苏区中央局的这次查田运动,却成了光发指示不见行动的过场。形成这种局面的原因:一方面是查田运动不切合苏区土地革命的实际,脱离了苏区农民的要求;另一方面是第四次反“围剿”的战争任务像大山一样压在中央苏区军民头上,军事的极度紧张,根本无暇顾及查田;还有一个更为关键的因素就是周恩来已在实际接触中感觉到:查田运动并非共产国际和临时中央所强调的那么正确和重要,如果这样做的话,意味着从根本上否定苏区多年来取得的土地革命成果,将引起许多方面的混乱。

可是,1933年的查田运动,却与临时中央有直接关系,是博古作出的重大部署。1933年1月下旬,在上海站不住脚的临时中央,由博古带领来到瑞金。甫抵之际,临时中央决定把查田运动当成反“右倾机会主义”、“富农路线”的重要内容全面铺开。中华苏维埃共和国临时中央政府土地人民委员会的《训令》,就是在这样的背景下出台的。

2月10日,临时中央与临时中央政府的联合机关报《红色中华》,在第一版的头题位置,刊出署名博古的社论性文章《彻底进行老苏区和新发展区域的查田运动》,郑重提出“彻底进行老苏区的查田运动与新发展区域中的迅速没收地主阶级土地,将其平均分配给雇农、苦力、贫农、中农,实行正确的土地分配,这是我们在各个战线展开全面进攻的一个重要方面”。紧接着,由苏区中央局主办、受中央党报委员会指导的《斗争》刊物第十四期,刊登了《苏维埃政权下的阶级斗争》的评论。文章指出:“赣西南和闽西苏区的土地是普遍分配了,但是所有的地主富农分子都同时分得了土地,这与中央制定的土地政策大相径庭!是一种非阶级路线的表现。现在要重新正确地分配土地,实行‘地主不分田,富农分坏田’,这对于我们是极端必要的,必须把查田运动在苏维埃区域内剧烈地开展起来!”

博古等人高度重视查田运动的理论宣传,除了发表社论、评论外,博古还亲自出马,在中央人民委员会驻地沙洲坝元太屋作动员报告。听报告的对象为中央各部门、直属机关负责人以及瑞金部分乡主席百余人。年仅26岁的博古,以其出色的口才,从苏联大办农业合作化消灭富农经济讲起,结合六届四中全会后中央制定的《土地法草案》,着重从三个方面进行了理论上的阐述:

“被没收的旧土地所有者,为什么无权取得任何土地?”

“富农被没收土地后,为什么只能分得较坏的‘劳动份地’?”

“在老苏区和新辟区域如何进行普遍深入的查田运动?”

在报告中,博古频频地引用马克思、列宁的理论,全面阐述了“左”倾教条主义者对中国土地问题的基本构想,他最后宣布说:“由中央直接指导,土地人民委员会在瑞金的叶坪乡进行查田‘试点’。”

叶坪乡为瑞金县云集区第四乡,有16个自然村,2700多人,是临时中央委员会、中华苏维埃共和国临时中央政府所在地。选择这里作为查田的示范地,自然有着不同寻常的意义。一个由博古直接关注的、从各部门抽调来的20多人的工作组,经过40多天与群众同吃同住的深入工作,结束了在该乡的试点。根据王观澜的回忆,叶坪乡“在这次查田运动中,共查出地主、富农28家,连原有的4家,共32户,约200口人。经过广大群众斗争之后,连混入党支部和乡政府代表会的坏人也查出来了”。

毛泽东在中央苏区查田运动上作报告

一个原本只有4户地主、富农的中等乡,经过这次查田运动,竟然变成32户。这种结果,无疑让很多人大吃一惊。其实,叶坪乡的查田试点,一开始就受到了“左”倾教条主义者的操纵,工作组对于剥削阶级的定性,剥削的方式、数量及财产的计算等等,都被限制在规定的范畴内,有一条不可逾越的界限。在一种公式化的形而上学的观点主宰下,一些人由中农上升为富农,富农上升为地主的情形,就在所难免了。

洋溪村的村民刘由德,家有六口人,分田之前为小康家境,由于祖上几代都较为殷实,分田后家产仍较齐备。工作组对于这样一户中农水准的家庭,从他家几代的田产查起,折合饲养的几种家畜七算八算,算成了标准的富农。没过几天,刘由德家的母牛生下了牛犊,母猪也相隔几天下了一窝猪崽。工作组重新将这两项财产加上,一顶地主的帽子便稳稳地戴在了刘由德的头上。结果,刘由德的叶坪乡贫农代表团主席的职务,也被撤掉了。

如果说叶坪乡的查田试点取得了对今后具有指导意义的经验,那么,拿这种经验贯彻到以后的查田运动中,就成为这场运动必定失败的悲哀注脚。

临时中央责成毛泽东领导查田运动,欲借他来否定中央苏区的土地革命成果。遵循组织原则的毛泽东,在实际工作中有理有节地抵制“左”倾路线,纠正查田运动中出现的错误博古等人在开展“试点”的同时,还施展了另一“高招”——责成中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东领导整个查田运动。

1933年4月下旬的一天,博古找毛泽东谈话,两人之间并没有太多热情的交谈。不多会儿,博古就托出主题,完全是一种居高临下的姿态。

听说中央指令自己主持苏区的查田运动,毛泽东猝不及防地怔住了,目光迷惘地望着博古,一时不知如何回答。

博古以交代的语气讲到:查田要根据共产国际和中央的指示来搞,原则是“地主不分田,富农分坏田”,老苏区要在查田的基础上重新分配,新开辟区域要实行“正确的土地分配”,无论是查田还是新分,都得使豪绅地主分不到一寸土地,富农分不到一丘好田!

尽管毛泽东明白这是“左”倾领导人有意给自己出的难题,但博古是党的最高决策者,是代表党的,下级服从上级,这是不可移易的组织原则。毛泽东答应负责查田,他还有一个想法:中央苏区1930年的两次大分田,都是他一手主持的,自己绣的菩萨自己拆针补线,毕竟要比别人来干好得多。

很快,临时中央给毛泽东配备了一些干部,将中华苏维埃共和国临时中央政府土地部秘书王观澜、粤赣省苏维埃政府土地部长朱开铨、瑞金县苏维埃政府土地部长杨世珠等人,调来组成中央政府查田代表团。接着,《关于查田运动的训令》颁布。事隔两天,苏区中央局也相应地作出相同题目的决议。两个文件大致相同地宣称:“在中央苏区差不多占面积百分之八十、群众在二百万以上的地方,没有彻底解决土地问题。因此,须进行一番土地的彻查,再按照正确的原则重新分配。”按照这一定论,不说是对过去土地革命的全盘否定,最起码也是一个基本否认。

在临时中央紧锣密鼓的运作下,中央苏区的查田运动终于拉开了遍及各县的大幕。6月17日,毛泽东以中华苏维埃共和国临时中央政府主席的身份,主持召开瑞金、会昌、于都、宁化、长汀等八县的查田运动大会。会议在叶坪的政府大厅举行,400多名区以上苏维埃干部,把大厅挤得满满的。17日下午,毛泽东在会上作了《查田运动是广大区域内的中心重大任务》和《查田运动的第一步——组织上的动员》两个报告。代表们听得很认真,随后对这两个报告进行了热烈讨论。最后,会议通过了《八县查田运动大会所通过的结论》。

6月25日至7月1日,毛泽东又在宁都七里坪主持召开另外八个县的贫农代表大会,会议形成了《八县贫农代表大会决议》,决议提出:“我们八县的贫农,应当以查田运动的胜利,彻底地消灭封建残余势力,完成扩大红军8万人,向地主富农筹款80万元,推销经济建设公债300万元,来拥护第二次全国苏维埃代表大会。”

一场声势浩大的查田运动,就这样在中央苏区所辖各县铺开了,各地都成立了领导查田的贫农团,层层布置任务。

这期间,毛泽东忙碌开了。他用几天时间,赶写了《怎样分析农村阶级》的文章,作为划分阶级成分、防止发生错误的标准和依据。深谙苏区农村情形的毛泽东,特别注意对一些带有普遍性的含糊不清的问题,如区别劳动与附带劳动、计算剥削的时间与数量等,作出非常明确的规定。这是有限制地削弱富农,避免从肉体上消灭地主、从经济上消灭富农的举措,对于匡正查田运动的正确方向,起到了积极作用。

毛泽东在领导查田运动的时候,根据苏区土地分配的实际情况,区分了三种区域,作出不同的部署。即在割据多年、基础牢固的巩固区域,中心任务是小面积调整分田和发展生产;在那些红白相争、工作落后的边远区域,才是查田查阶级;在新近开辟的割据区域,则是没收地主的土地按人口平均分配。所到之处,毛泽东在讲话、报告中,对查田的目的、步骤和方法,作出了与“左”倾教条主义者不同的阐述:

“同志们须要掌握,查田运动是查阶级,不是按亩查田。按亩查田,要引起群众恐慌。查阶级是查地主富农阶级,查剥削者,查这些少数人。决不是查中农、贫农、工人的阶级成分。”

“查田运动是以贫农为领导,联合中农,削弱富农,而不是消灭富农和地主,决不可侵犯中农的利益,就是中农与富农交界的成分,也要稳定起来,不能随便加高,如果通过错了的,要推翻原案。”

毛泽东最为担忧的,是“从肉体上消灭地主,从经济上消灭富农”的“左”倾政策在下面得以推行,甚至泛滥,故他在每次的讲话中,总忘不了作出这样的呼吁:

“查田运动是一个剧烈的阶级斗争,它的目的是消灭一切封建、剥削的残余势力,但不是消灭富农。反对在运动中侵犯中农,无原则上升阶级成分的‘左’倾教条主义,同时也反对包庇地主,让富农混关的右倾机会主义,不能把官僚主义的领导方式和工作方法,带到运动中去,这是正确开展查田运动的必要条件。”

同年9月底,毛泽东制定了《关于土地斗争中一些问题的决定》,在10月10日下发到各县。《决定》中最引人注目的,是对划分富农与地主的成分作出了明确规定,尤其是有限制地削弱富农,避免出现消灭富农的“左”倾倾向,规定:“富农的捐款最高限度不超过他现有的活动款数百分之四十,凡确定为富农应有的土地、房屋、耕牛、农具等,在遵守苏维埃法令下,富农自己有处置之权,他人不能妨碍。”“削弱富农应有限制,这种削弱政策已经实现了,超过这种限制,就是消灭富农的倾向,在目前革命阶段是不应该的。”

诚然,《决定》中仍有“地主不分田,富农分坏田”的“左”倾政策印记,这在当时“左”倾教条主义统治党内的历史条件下,毛泽东不能撇开这些词句。在他看来,重要的是在行动中纠正对阶级成分盲目升格的现象。

毛泽东所作的一切努力,对于纠正查田运动中的“左”倾错误,起到了非常大的积极作用。正如王震、王首道、肖克、张启龙、甘泗淇等人,后来在延安集体回忆的那样:“中央苏区的查田运动,开始在毛泽东同志的主持下,并不那么‘左’,只是纠正分假田、分田不彻底,这是需要的、正确的……后来中央的路线一逼,就越来越‘左’了。”

《决定》在各地得到了较好的贯彻,使查田运动步入了平和、健康发展的轨道。是年10月下旬,毛泽东、刘少奇在宁都主持召开了中央苏区十二县查田大会,参加会议的有570多人,“他们经过五天的热烈讨论,懂得如何划分阶级成分了”。大会决定:“动员群众继续开展查田运动,是今后的第一个任务。但要注意如何纠正过去运动中的一些错误,对于弄错了阶级的中农、贫农、工人,尤其要向他们解释清楚,并按正确的手续变更他们的阶级成分。”

这一会议使中央苏区的查田运动进入了一个新的历史阶段。

中共临时中央负责人博古

“左”倾教条主义者指责毛泽东的查田路线是“富农路线”,在党内掀起“反击右倾查田风”,免去毛兼任的人民委员会主席职务,使查田运动重新陷入“左”的泥坑,造成了极为严重的后果临时中央一帮“左”倾教条主义者,早就对毛泽东的所作所为看不过去了。在他们眼里 ,毛泽东领导的查田运动,纯粹是对中央指示“阳奉阴违”,而且还蓄意推行自己的一套。博古等人恼火了:“不赶紧刹住毛泽东的风头,重新拨正查田运动的方向,更待何时?”

1934年1月15日,中共六届五中全会在瑞金沙洲坝的福主庙突然召开了。中央的全会,按说身为中央委员的毛泽东,理应出席会议。可是,他竟然没有被邀请参加。

六届五中全会是在第五次反“围剿”业已枪炮轰鸣的危急形势下召开的,以王明“左”倾路线发展到顶峰为显著特征。在这样的情形下,博古等人对毛泽东领导的查田运动的不满程度可想而知。博古在大会上一再强调说:“全党必须再进行一个坚决的斗争,即反对主要危险的右倾机会主义,和反对右倾的调和态度,才能够发展布尔什维克路线。”

针对毛泽东实施的查田方针,博古指出:“苏区现时的土地革命路线仍然是富农路线。”其讲话精神还在全会的决议案中得到体现:“党必须在理论与实际上揭露右倾机会主义的面目,揭露两面派的右倾机会主义的实质,必须猛烈反击右倾的查田,保证党与国际路线的彻底实现。”

在随后召开的全国苏维埃第二次代表大会上,毛泽东的中华苏维埃共和国临时中央政府人民委员会主席的职务被正式拿掉了,由洛甫取而代之。中央各部委均由人民委员会领导,毛泽东只剩下临时中央政府主席的空衔了。

新的人民委员会,很快发布了中字第一号训令,即《关于继续开展查田运动的问题》。训令严厉指责上届人民委员会颁布的《决定》使得许多地方的苏维埃政府“竟抛弃了开展查田的工作,而忙于纠正过去查田运动中甚至查田运动前一些‘左’的错误,并且给了地主富农以许多反攻的机会。地主富农也利用《决定》中的一些条文大肆活动,企图拿‘算阶级’来代替查阶级,拿数字的玩弄来夺回他们过去所失去的土地与财产”。为此,训令措辞严厉地规定:

“查田运动前已经确定的地主与富农,不论有任何证据都不得翻案。已翻案者作为无效。”

“在继续开展的查田运动中,必须坚决反对按‘算阶级’来代替查阶级,拿百分数的计数来代替阶级斗争。”

“查田运动依然是目前的中心工作,右倾机会主义是目前的主要危险。”

中央苏区刚刚摆脱“左”倾政策影响的查田运动,重新陷入越发加深的“左”的泥坑。

中字第一号训令发布后的第三天,临时中央与中央政府人民委员会,委派了一大批干部下到各县突击、督阵,掀起不同于以前的查田运动。在新的政治高压之下,各地争相竞赛,唯恐落后,哪个地方查出地主、富农越多,哪个地方就被评为阶级斗争的“模范”。许多地方把富裕中农上升为富农、地主加以打击。有的户主仅仅放过几百毫子债,请过一年半载的长工,或收过几担租谷,就被当富农打了。有些人完全没有剥削别人,仅是多有十几担谷的田,就将其上升为富农。“有些沉年旧账,算到革命前若干年去,五六年前甚至十几年前请过长工的,也把他当成富农。或者只是请过一年长工而以后再没有请过的中农分子,也放于富农一类,而稍为放一些债、收点租的富农,则当地主打了。”“还有查到两三代,甚至三四代的,因而将某些贫农搞成破产而没收其土地财产,结果他们被清除出队伍或开除党籍,甚至有工人被打成土豪的。”

瑞金县的查田,一开始就按田亩去查,查得中农恐慌得很,有的跑到苏维埃政府要求改变自己的成分而降为贫农,说:“中农危险得很,挨上去就是富农咧!”万泰县所有查出富农家庭分了秧田的,对所有财产都没收。在闽西,有三五亩水田的小地主全部被没收家产,连劳动工具和维持家计的家畜也被没收,完全断绝了地主的生活出路和富农的经济出路。将地主、富农编入劳役队,或驱逐出境,或就地枪决。“不少地方,将对革命有过功劳而成分不好的一批一批打下去,当了几年红军的富农出身的分子,也不问表现如何,政治坚定与否,先开除党籍,然后去当运输队,送粮送枪送子弹,在他们头上‘开马路’,把头发剃掉一行,这样就逃不掉了。”

错误的政策极大地挫伤了农民的生产积极性。由于土地一分再分,所有权一变再变,不少农民不满地说:“分来分去,到底分到哪年哪月?我不要了!”看到旁村有的人被查了几代,由中农查成地主,搞得家产被没收殆尽,许多家境稍好的农民,生怕查历史查到自己头上,情愿举家逃到山上,以避风头。由于许多农民不能安心生产,荒废了不少土地,生产力大大下降。

“左”倾教条主义者推行的“从肉体上消灭地主,从经济上消灭富农”的政策,激化成极为严重的后果。不少地方的地主、富农被逼上了对抗革命的道路。有的逃出去替敌军打探消息,带路充当先锋;没有逃出去的竭尽一切破坏、扰乱之能事,一有敌情,就设法里应外合,给红色政权带来极大的危害。

查田运动带来的另一个恶果就是伤害了一批干部。在查田查阶级中,“普遍地只讲成分,不问现实表现,只要出身太高,不管他有多么长的斗争历史,过去与现在怎样正确地执行党与苏维埃的路线政策,一律叫‘阶级异己分子’开除出了事”。不少干部因对查田运动有抵制,而被清洗出革命队伍。胜利县的县委组织部秘书胡魁元,只因说过“这样对待富农、地主太厉害了”,而被当成右倾机会主义者,予以劳改的“严重打击”。宁化县乐口区土地部长黄衍泮,“因为领导查田不力,偏于右倾”,被撤职。几乎每个县都有一批干部被查田运动的狂澜卷入政治厄难之中。

毛泽东与苏区的农民从事实中看到,带着浓烈“左”倾气息的查田运动持续了三个多月,给根据地人民带来的不是土地问题的彻底解决、地方工作的发展,而是根据地内部的混乱、广大农民精神的恐惧、生产的停滞和经济上的困境。随着第五次反“围剿”的频频失利,博古等人所热衷的查田运动,只得在危急、窘迫的情形下草草结束。

本文为《党史博览》原创

未经许可不得转载、摘编等。侵权必究。