文/李 伶

1985年1月,张翔(前右一)向杨尚昆(前左一)等中央军委首长展示军用系列计算机的性能

今天的中国,计算机(亦称电脑、微机)早已成了人们普遍使用的最为便捷、有效的信息储存和沟通交流的办公工具。汉字计算机在中国的闪亮登场,不仅结束了计算机不能处理汉字的历史,而且进一步奠定了汉字在世界文化之林的历史地位,并迎来了计算机中文信息的世界大同。

然而,谁也不会想到,如此冠绝天下的伟大创造,竟然源自解放军第二炮兵部队(简称“二炮”,后称火箭军)一次导弹打靶的成功发射。

导弹打靶的实况演示,一幅导弹飞行轨迹的外文截图,引起中央军委秘书长罗瑞卿的关注,他就此指明了导弹部队指挥自动化的努力方向1977年11月的一天,二炮某导弹团在山西某地执行某型号飞行导弹显示试验。这次导弹打靶的成功发射,引起了中央军委首长的高度关注。数日后,中央军委秘书长罗瑞卿、解放军第一副总参谋长杨勇、国防科委主任张爱萍等亲临二炮北京试验指挥所视察。首长们在听取二炮领导简要汇报后,观看了这次导弹飞行的实况演示。在那短短的几分钟里,首长们不仅从电话传来的扬声器里听到了导弹升空的轰鸣声、指挥员的口令声,以及沿途观察站的跟踪报捷声,还从计算机的屏幕上看到了从千里之外传来的导弹飞行轨迹和计算机X、Y记录仪上出现的一幅幅导弹飞行动态曲线图。

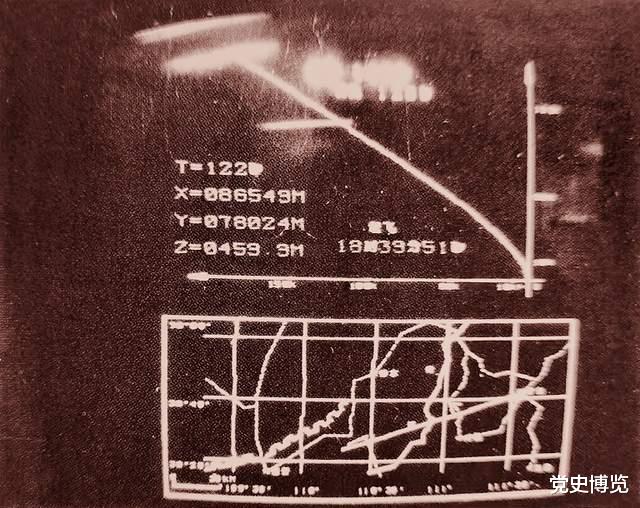

截图记录了导弹飞行轨迹的以下信息。

导弹起飞的时间:18时39分51秒。

图片分上、下两个部分。上面坐标区内的斜线是导弹飞行的实时弹道:T表示时间,X、Y、Z表示位置坐标;下面斜线是导弹飞行轨迹在地面投影的示意图。图片还显示有导弹发动机关机和头体分离的具体时刻等特征点数据。

以上数据还表明,这枚导弹飞行正常。它同时说明,这次二炮部队发射导弹的操作是正确无误的。单就技术层面而言,从头至尾,计算机系统的信息处理是合格的。

这说明,二炮部队发射的导弹的飞行信息,可以通过计算机远程联机,实时传送到二炮北京试验指挥所,进而可以传送到中央军委。这对导弹部队的作战指挥具有重大的现实意义。

正因为这次导弹发射的收获很多,中央军委首长很高兴。罗瑞卿在讲话中对制造导弹的相关部门和发射导弹的二炮所取得的成绩给予了热情的鼓励,并对导弹事业的发展提出了更高的要求。

面对那幅导弹飞行轨迹的外文截图,罗瑞卿以商酌的口气问道:“能不能用中文标示出来?”

这一问切中了要害,因为当时全世界的计算机,包括中国制造的计算机,尚不能处理中文信息。因此,当罗瑞卿就此一问时,现场人员你看我,我看你,一时无语。

在现场片刻寂静后,参谋顾士良答:“报告首长:可以。”

罗瑞卿问:“啥时能用中文?”

顾士良答:“正在研究试验,困难是缺点钱。”

“要多少钱?”

二炮司令部参谋长贺进恒立刻意识到,罗瑞卿的就此一问,指明了导弹部队指挥自动化的发展方向。他立刻意识到,攻克汉字计算机的战斗就要在二炮打响了。这场战斗,尽管二炮自动化研究所(简称“二所”)已经做了许多功课,但要功成尚需刻苦攻坚。其间,需要哪些保障,究竟要花多少钱,一时心中无底。因此,他回答:“报告首长,事关重大,容我们调研后专题向军委报告。”

中央军委首长批准了二炮请缨攻坚的军费申请,为汉字计算机的诞生提供了孵化的温床在汉字计算机问世之前,参谋顾士良就敢在中央军委首长面前承诺“可以”,底气何来呢?

40多年后,顾士良在接受笔者采访时说:

“当时回答‘可以’,源于两点:一是当时美军利用计算机搞指挥控制系统C3I系统,于1972年投入使用,大大提高了武器装备的攻击性能。形势逼人,必须追赶。二是根据上级指示,二炮有一批年轻大学生围绕自动化电子装备正在研究和试验。

“众所周知,第二炮兵是1966年建立的。当时,红卫兵正在大串联,国内形势比较困难。尽管这样,党中央仍然高瞻远瞩,秘密地建立了这支战略导弹部队。为了保密,周总理亲自定名为‘第二炮兵’。1973年,周恩来总理委托第四机械工业部时任部长王诤(后任解放军副总参谋长)召开‘全军电子装备规划座谈会’,指名‘要让二炮参加’。我和二炮研究所主任李甫崇参加了会议。我们进入会场后,主持会议者特地让我们‘坐到前面来’,并且说:‘你们二炮是周总理亲自批示与会的。’我们很感动。这次会后,二炮成立了电子装备办公室(简称‘电办’),1975年整编为自动化指挥研究所,又称第二研究所(简称‘二所’),并召集了一大批专业人才。对于导弹部队指挥自动化问题,已经作了大量的研究和探讨。普遍感到研究经费不足是问题的关键。所以,当首长那关键一问时,我实打实地作了回答。这是我底气的第二源。”

顾士良的“底气二源”正是二炮科研人员普遍心态的流露。对此,二炮领导了如指掌,故在向中央军委首长的军费申请中也底气十足地提出要办三件大事:

一是主攻汉字计算机。需要购买世界先进计算机及有关设备,为汉字计算机的诞生提供参照,解决导弹部队指挥自动化的首要难题。

二是新建一座五层加固试验楼,将二炮北京指挥所移至楼内。理由有两条:一是原指挥所建在一座复办大学校园内,不利于保密;二是所用计算机还是数年前国产的纸带穿孔式的落后产品,体积大,一间15平方米的房间才能勉强安装。适应温度的要求亦高,每年为其降温的电费就要上百万元,加之计算机功能低下,必须更新。

三是新建的加固楼前要修1公里的硬化水泥路,便于往来设备车辆及人员出行。

以上三项建设的预算资金需要1000万元。

中央军委首长批准了这项军费申请。

二炮有了1000万元的科研专项经费后,造楼的、通信联络的、更新设备的,皆按计划行动起来。唯独主攻汉字计算机的负责人、时任二所总体室的副主任张翔因感到压力巨大而一时沉默不语。

张翔是一位战功显赫的老将军之子,生于战火纷飞的1943年。他和顾士良是哈尔滨军事工程学院的同班同学,毕业后被分配至一家电子设备厂任技术员,对电子科学的研究取得了一些成果,故而被调入二所,任二室副主任。这次汉字计算机攻关,组织上知人善任,让他担任研制汉字计算机的负责人,并向他承诺:“要人给人,要钱给钱,期待着你们的创造。”

巧借他人之“树”,注入中文基因,喜获兼容之果,我国第一台汉字计算机就此诞生1979年,张翔等人在国外考察中发现,欧美先进国家的计算机上出现了可读写的半导体存储器,由此受到启发:能否在西文终端上增加汉字处理模块?于是,他提出了按照中西文兼容的思路,开发智能汉字终端,并以此为基础,解决整个自动化指挥系统的汉化问题。1980年初,这一方案得到二所领导的批准和软件室石云程主任的支持。

简言之,张翔等人提出的方案实质上就是借他人之“树”,注入中文基因的“嫁接方案”。

这个方案得到首肯之后,汉字移植工作便成了主攻的堡垒。大致步骤如下:

首先要选定计算机汉字标准的常用字数。对此,石云程和技术员鲁元魁、江晓红等,经对一批文章用字情况的统计,挑选出了3755个常用字,称之为“一级字库”。后来,随着计算机应用技术的发展,又搞出了“二级字库”。

汉字字库确定之后,还要选定汉字字模的形态。对于计算机而言,这个字模形态涉及汉字“点阵”问题。一个汉字占多少个“点”,与该字的笔画有关。为弄清汉字笔画的分布规律,北京大学陈竹梅老师等经过对一批汉字的统计,提供了汉字笔画的分布规律:“横、竖”占44%,“点”占13%,“撇”占17%,“折”占16%,其余“提、捺、钩”各占3%,所以汉字“点阵”字模主要考虑“横、竖、点、折、撇”就可以了。

如何解决汉字计算机“点阵”问题呢?

为支持张翔等人进行技术攻关,所里派顾士良到上海印刷技术研究所取经。该所几位老先生说,由于汉字笔画“横”多“竖”少,汉字略带微长形是视觉的需要,加上字与字之间应有个间隙,所以汉字的“点阵”采用15×16和22×24较好。

汉字“点阵”问题解决之后,该考虑字模问题了。当时,中国印刷铅字的许多字模都是来自上海印刷技术研究所。经多次商量,请他们题写了4000个常用汉字的字模,以备攻关之用。

6个月后,以张翔为首的汉字计算机的研究工作出现了关键技术的重大突破。技术员陈枢姚便是其中的主要攻关者。

陈枢姚,1932年生于四川省隆昌县(今隆昌市)一个贫民家庭。1954年,陈枢姚考入清华大学,1959年毕业后被分配到炮兵司令部担任技术工作。1978年,陈枢姚被调入二炮第二研究所,从事计算机应用和指挥自动化研究工作。因为他熟识英文、法文,对各国计算机的构造和性能颇有研究,故被选为攻克汉字计算机的硬件组负责人。此后,他在张翔领导下,一同考察了欧、美、日等先进国家和地区的计算机研究和生产情况,增加了一些理性认知。又经半年的探索,他从日本计算机里出现一部分汉字的研究,又从美国计算机上的代码组合中受到启发,还从我国四角号码字典的笔画分析和无线电代码中得到灵感,主张用国家标准的印刷字形套刻15×16的点阵。为此,陈枢姚专门编写了一个造字程序。从此,在西文计算机上可以方便地造汉字,也可以修改汉字,效率很高。

根据陈枢姚编写的造字程序,张翔安排好几个人跟着他学造字。个把月后,4000多个常用计算机汉字造出来了。对比从上海印刷研究所带回的那4000个手写字模,其字形美观度毫不逊色。计算机造字一举成功,此后不再劳人书写了。这就是我国最早、最正宗的计算机中文字形的版本。后来,经国家标准局认定,正式被定为国家标准。

张翔等人将这4000多个常用字储存在一个汉字储存器里。这个汉字储存器简称“汉字库”。

1979年,张翔从计算机局买了芯片,由本所技术员黄梦林、宋学功、顾敏华把这些汉字按15×16点阵的形式,写入印刷电路板的芯片内,再将此芯片装在由北京新技术研究所特制的一个“盒子”里,上面写上“汉字库”三个大字。这个“汉字库”就是汉字发生器。因为陈枢姚等人对西文计算机的构造和性能研究较深,故将这个“汉字库”移进西文计算机的“嫁接”工作进展得较为顺利。“嫁接”点的选择恰到好处,展现了中国人的智慧。

为使中西文兼容,张翔等人将汉字发生器和西文的字符发生器并接,试用效果极佳。只要按操作规程敲击键盘,既可以调出西文字符,又可以随心所欲地调出汉字。至此,中国第一台汉字计算机在导弹部队中破天荒地诞生了。代号:JH-2000。中文名:军用2000。

我国第一台汉字计算机的诞生,展现了中国人的智慧和志气,它让汉字在现代的民族文化之林里继续闪耀着灿烂的光芒。

追根溯源,我国第一台汉字计算机之所以能跟西文计算机“嫁接”成功,那棵“嫁接之树”的第一根“接穗”——汉字库印刷电路板功不可没。因为它是我国计算机发展史上突破技术瓶颈的“第一功臣”,值得被永久保存。2004年,顾士良将精心保存的这块汉字库印刷电路板捐给了中国人民革命军事博物馆。

导弹飞行轨迹在屏幕上的显示画面

多次择株“嫁接”,我国第一代大规模投产的实用型汉字计算机问世,二炮指挥自动化建设揭开了新篇章在陈枢姚等人研制出我国第一台汉字计算机之后,二所的技术员徐小岩与课题组负责人张翔又有了新的创造。

他们在从匈牙利进口的计算机上发现,这台计算机上的西文发生器经过稍加改造,加上陈枢姚等人的研究成果,嫁接效果更佳。

1980年10月,在徐小岩、张翔等人努力下,我国更为先进的汉字计算机奇迹般地诞生了,型号为军用3000,代号为JH-3000。这是一台实用性汉字智能终端,可独立完成汉字数据准备。它与某西文计算机联机,构成中文信息处理系统。该系统使我国首次实现计算机信息处理的全面汉化,在处理汉字信息过程中,也能同时处理西文信息。这是国内最早且功能较为齐全的计算机中文信息处理系统。其特点在于能让国家标准的汉字通过计算机终端进出,并与国际交换码相兼容,为中文计算机走向世界提供了更多可能。这项成果获全军科技进步一等奖。

1980年底,在二所副所长李甫崇的组织领导下,二炮进行了我国首次计算机全汉字化作战指挥系统的功能演示。此次演示,二炮机关及军队内外大批领导、专家前来观摩。当清晰的汉字信息在一台小型终端的屏幕上根据敲打键盘的命令而成行成章地出现时,人们对计算机和中文信息处理技术的认识豁然开朗。许多开国将军对计算机的认知就是从这次观摩中得到启蒙的。他们对本单位汉字计算机装备的早日到来充满了期待。

为了尽快地满足部队指挥系统自动化建设的迫切需要,张翔在原有研究的基础上,又提出了尽快开发一种性能更完善的汉字计算机的设想,并组织了陈枢姚等10余名技术骨干,将设想变成了现实,终于开发出一种性能更趋完善且适合批量生产的汉字终端机。

国家电子计算机工业总局十分看好二炮的发明和创造。1981年初,该局廖幼鸣副总工程师组织华北终端设备公司唐跃福等技术人员,参与并配合二炮新型汉字智能终端的研究,批准生产了新的智能终端,机型定名为ZD-2000。

至此,我国结束了汉字计算机“嫁接他人之树”的生产历史,制造出了首台国产样机,参加了1981年9月开始的全国电子工业展览。

在展览会上,日本某公司的驻京代表看到该型号的汉字终端时十分惊讶,因为他们生产的计算机不具备汉字处理能力,故表达了愿与中方合作生产的想法。

在电子工业部的安排下,该型号很快投入批量生产。这是我国批量生产的第一种实用性的汉字计算机产品。

该机成批量地生产和交付使用,不仅对国家和军队初期的信息化建设起到了重要的推动作用,也为我们国家和军队能够及时应对世界范围内信息化浪潮的挑战,争取了宝贵的时间。

该机被电子工业部评为科研成果一等奖、国家科技进步奖二等奖。

为中央军委扩大会议代表和全军参谋长会议的先后两次演练,军队高层对汉字计算机的神奇功能好评如潮ZD-2000的研制成功和批量生产,为二炮提供了可供实际使用的汉字信息处理基础装备。它与二炮引进的中小型计算机组网,很快形成汉化的计算机指挥网,不仅使二炮作战指挥网络的研究和使用进入了一个新的发展阶段,也使二炮的作战指挥系统向实用化、工程化阶段迈进了一大步。

为普及汉字计算机在全军的使用,并加快我军指挥自动化建设的步伐,解放军总参谋部于1982年下达了两项计算机作战指挥演练任务。

第一项演练任务是1982年5月为中央军委扩大会议代表和总部机关演示二炮作战指挥过程。

在一座可容纳300人的演示大厅里,2台大屏幕投影仪在10余台汉字计算机的操控下,不断出现作战现场的图片切换,并适时发出指挥室总调度对各号位的命令声。在这些不断切换的大型图片中,人们目不暇接地从一幕幕闪烁的汉字中,清晰地看到了战情通报、作战命令下达等情景,看到了形象逼真的作战部队的开进、武器发射、导弹运行和部队转移等过程,最后看到的是打击效果评估和战况报告。

在大屏幕按解说词一幕幕闪现图片的同时,汉字拷贝机已将拷贝变成一张张纸质文书,送达杨尚昆等中央军委首长的手中。而这一切指挥信息和作战文电的拟制、发送和处理,都是由汉字计算机完成的。这种高速度的指挥过程,不需要繁忙的长途电话连线,参谋人员也不用围着军用地图而绞尽脑汁。一切都在静静的指挥室里有序地进行着,再也不会出现战时状态的忙碌局面了。

首长们看完演示,好评如潮。

国防科委主任张爱萍当场即兴赋诗:“汉字计算机,中文创新意。肚量大如海,进出多神奇。”

第二项演练任务是1982年12月为全军参谋长会议演示山东临沂战役的作战过程。

这次演示汇报是以解放战争山东临沂战役为背景进行推演的。演示中,从战前敌我双方态势、作战预案、突破口选择、行进路线图、第二梯队的投入,到部队转移等过程,以及相关的通报、命令交替,都在大屏幕上出现。这些从作战现场情报侦察,到敌、我、友的态势,以及作战进程,全部快速地呈现在指挥员面前,让解放军诸多高级指挥员和机关领导同志第一次感受、领略到计算机系统实施作战指挥的神奇和微妙。

演练完毕后,解放军副总参谋长张震风趣地说:“过去诸葛亮的锦囊妙计和我们用计算机搞的作战预案相比要差远了。用计算机完成作战指挥真是可以运筹帷幄,决胜于万里之外啊!”

中央军委首长高瞻远瞩,举全党全军之力,以二炮研制的汉字计算机为基础,攻关3年,军队指挥自动化取得辉煌战果就在二炮的汉字计算机研究取得重大突破时,国内的计算机市场出现了盲目引进、重复研制、浪费严重的混乱局面。军用计算机也不例外,机型繁杂、汉字化不标准,严重影响军队现代化建设的发展和指挥系统信息化的建设。

1983年4月,国防科工委根据中央军委“军用计算机发展要‘标准化、系列化、规格化、通用化’和‘统一组织、统一领导、统一规划并组织实施’”的指示精神,组织军内外专家对全国汉字计算机研发单位考察后,选定以二炮研制的ZD-2000型汉字计算机技术为基础,将军内外汉字计算机研究、开发、生产和应用的主要单位,组成一个大协作联合体,定名为“军用汉字(JH)ZD-2000汉字微机系列研制工程”,简称“八三四”工程。慈云桂被聘为“八三四”工程总顾问。

总设计师由二炮技术装备部总工程师张翔担任,副总设计师有7人:电子工业部南京734厂徐焕亮副总工程师,电子工业部华北终端设备公司唐跃福总工程师,总参通信部62所李长恩总师,二炮二所王维理副总工程师、王树林主任、陈枢姚高级工程师,海军计算技术研究所沈昌祥总工程师。后来又增加二炮燕山电子设备厂张凤鸣总工程师。

总设计师办公室设在二炮技装部,由时任二炮二所总体室主任顾士良担任负责人,成员有高工段庆文,技术员董武华、董文江、苏小兵等。这样,一个由国防科工委统一组织、领导的跨军种、兵种,跨国防工业部门的“八三四”工程的研究机构形成。

工作开展两年后,就传来好消息。为推动全国办公信息管理自动化,1985年春,“八三四”工程配合国务院所属的华阳公司在民族文化宫举行了大型展览会,万里、姚依林、田纪云、李鹏、江泽民等领导人仔细地参观了“八三四”工程展出的汉字计算机系列和办公自动化系统,并亲自操作有关设备,询问开发的有关问题。

又经过一年的艰苦奋战,“八三四”工程硕果累累,终于研制出军用(JH)系列6档9种基本机型。其中包括:军事专用扩展机型,含与军用小型机及网络的联机系统、图形图像的处理系统;应用工程系统,包括办公自动化、军事模拟、作战指挥、阵地管理系列等;军事专用扩展机型系列,含应用工程系统与军用小型机及网络的联机系统,图形图像的联机系统。军用(JH)系列的兼容机型,含长城0520、ZD系列,紫金等型号,军转民机型等。

1986年4月29日,《人民日报》发表文章,标题是《国内最大汉字微型机系列通过鉴定,汉字和图形信息处理达到国际水平》。

为向国内军内全面汇报军用汉字微机系列的研制情况,国防科工委“八三四”工程办公室于1986年4月28日至5月11日在军事博物馆举办了“军用汉字微机系列展示汇报会”。在博物馆四层大厅里展出了军用系列中的各个型号的样机,并进行了实际操作演示。在展示大厅正厅里,高挂着徐向前元帅为研制人员的亲笔题词:“攀峰攻坚,努力实现武器装备现代化”。展板前言部分悬挂的是中央军委首长有关加强军队计算机工作的批示原文放大件。国防科工委副主任聂力为这次展览鼎力相助。

1986年5月3日,中央军委首长杨尚昆、余秋里、张爱萍、洪学智等来到军事博物馆,观看了军用汉字计算机系列汇报展览。随同前来的总部和军兵种首长有何其宗、郭林祥、周克玉、赵南起、刘华清、于振武、李旭阁、刘立封、聂力、朱光亚等,以及航天工业部、航空工业部、兵器工业部、电子工业部等国防工业部门的领导。

与会首长和代表们兴致勃勃地观看了展览演示,对“八三四”工程所取得的成绩给予了充分肯定。中央军委副主席杨尚昆说:“现在搞出了一批成果,要注意加强推广应用,在推广应用中找出所存在的不足,从而更进一步地提高。”

看完演示汇报后,中央军委和总部首长又在现场开会,研究如何加速我军信息化建设问题,并分别作出重要指示,最后中央军委首长联署签名。张爱萍副秘书长挥毫题词:“千丝万缕一脉通,加速应用攀高峰”。

权威专家评述历史功绩:我国其后汉字计算机领域中的许多成果,与军用JH系列机都有千丝万缕的联系时任国防信息技术研究办公室主任的廖幼鸣在接受二炮记者采访时说:“从二炮研制的ZD-2000的研究过程,我个人觉得,ZD-2000当时对我们兼容的思想、对大型计算机汉化的思想、对微机研制的思想、微型计算机和集成电路结合的思想,对最早的几个标准,例如字符集、输入代码等都有重要贡献。所以ZD-2000是一个时代,它是那个时代的里程碑。”他又说:“ZD-2000工业批量生产是第一个,上千台量,而且一年就装备了部队,从快、从水平、从数量来讲,当时都是三绝,当时都是创国内纪录的。现在的计算机有你们生产的。你们解决了不只是当时的瓶颈,而且摸到了发展规律。”

时任电子工业部副部长兼国家电子计算机总局局长的李瑞评价说:“ZD-2000研制成功是对我国计算机事业一大突破。创新也好,突破也罢,现在回想起来,当时被普通人只看成台‘汉字打印机’的研制成功,却被少数的掌握时代命运的先知先觉者看成将影响一代产业发展的新生婴儿的诞生,为此喊出时代的最强音!让世人关注它、爱护它,提升它的历史作用。”

计算机专家王维理说:“我国第一台汉字微机的出现,使中国计算机产业发生了翻天覆地的大变化、大发展,也使计算机这个引起世纪性产业革命的‘怪物’从科学家们的圣洁的神殿里走了出来,接近百姓,成为大众解放部分脑力劳动的工具。这正是伟大之处吧!”

毋庸讳言,我国其后产生的汉字计算机领域中的许多成果,与军用JH系列机都有千丝万缕的联系。中央军委副秘书长张爱萍题词中所说的“千丝万缕一脉通”,准确地表达了这层意思。

弹指一挥间,40多年过去了,今天的中国计算机技术已经跨入世界先进行列。每当我们回忆起老一辈领导人的长远目光和老一辈科研工作者的不懈努力时,似乎依然能感受到那创业的激情。这是一段辉煌的历程,更是一座历史的丰碑。

本文为《党史博览》原创

未经许可不得转载、摘编等。侵权必究。