在街头的小吃摊上,热腾腾的羊肉串总是抢手。

有人说它的美味无法替代,但你是否想到过,千年前的宋朝,这种食材差点被吃绝种?

让我们走进宋朝的那段历史,去看看当时的人们是怎么对待这种肉食的。

为何宋朝掀起“吃羊”热潮?

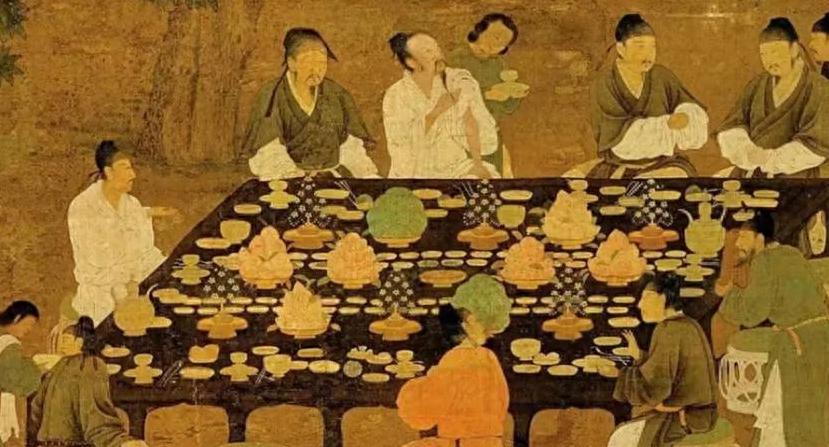

在宋朝,羊肉不仅仅是一种食材,而是一种文化现象。

那时候,皇帝爱吃羊,以至于御膳房的菜单上永远少不了以羊肉为主的菜肴。

从上到下,吃羊形成了一种风潮。

在《宋会要辑稿》中记载,北宋的皇宫每天消耗的羊肉数量惊人,数以万计。

皇室的口味很快影响了整个社会,平民百姓也纷纷开始追捧羊肉,即使囊中羞涩,也要为了品尝一口美味而勒紧裤腰带凑钱买上一块。

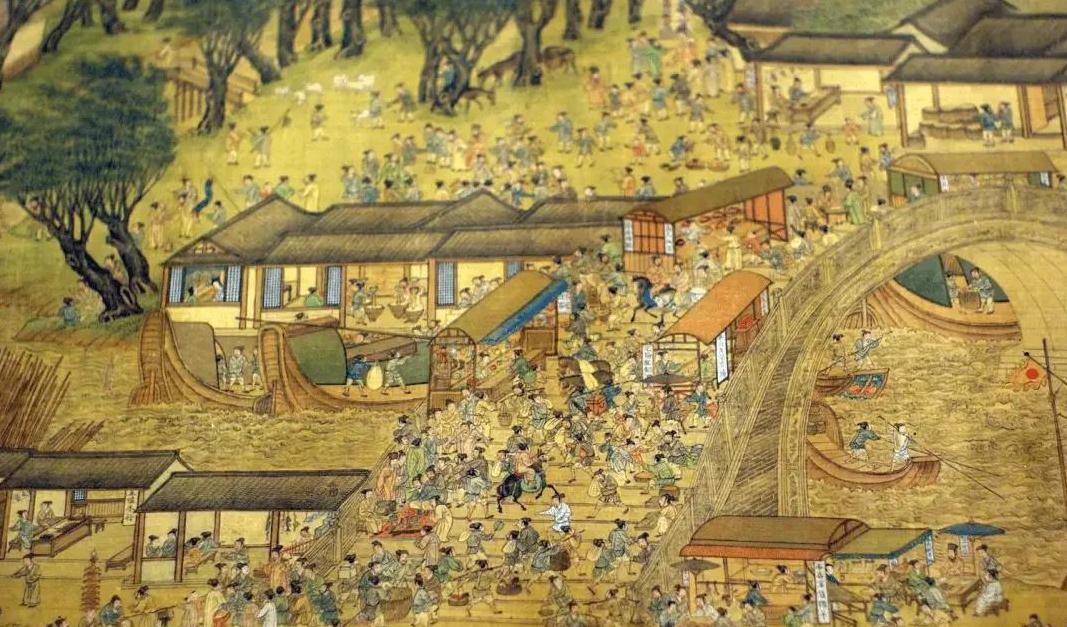

穿梭在宋朝热闹非凡的街市中,各种羊肉的香味在空气中交织成独特的风景。

羊肉摊一个接一个,摊前总是人头攒动,大家会边吃边聊,交换各自对羊肉的做法和调料心得。

习惯成自然,羊肉隐隐成为了身份和品位的象征。

羊肉危机:供不应求的挑战过度的需求也带来了一场不小的危机。

养羊的速度远跟不上吃羊的速度,供不应求成为常态。

当供给在不断缩小,而皇室和民众的需求却在增加时,一场羊肉危机悄然而至。

宋朝的草场本就有限,加上牧区失地,养殖条件越来越差,羊的繁殖也变得紧张。

更有趣的是,宋朝的羊肉不仅仅是自给自足,还要从其他国家进口,价格不菲,对于大多数老百姓来说,与其说是美味,更像是一种奢侈。

这种供不应求的局面让小摊贩们愁眉不展。

他们不得不以高价从别国引进羊肉,然后再高价卖出。

即便如此,那些舍得花钱吃肉的人依然源源不断。

你若在东京汴梁的大街上走一圈,人人似乎无所谓羊肉的昂贵,只在乎那一口羊肉的滋味。

从历史走向现代:羊肉的传承尽管宋朝的羊肉危机带来了困扰,但羊肉的文化影响却延续至今。

随时代变迁,羊肉的烹饪技艺愈加精湛。

无论是北方的涮羊肉还是南方的红烧羊肉,羊肉菜肴已经成为中国美食文化中不可或缺的一部分。

人们品尝美味的同时,也仿佛在继续着一种流传千年的传承。

这份传承不仅仅在于味觉体验,更是一种文化的碰撞与交融。

记得有一次,朋友聚会时,一个从北方来的朋友坚持要我们尝试他家乡的羊肉汤,这汤有着让人一试便难以忘怀的温暖。

羊肉的适应性让它在各地发扬光大,各具特色,也让每一口都成为一种文化记忆的印证。

在餐桌上,羊肉不仅传递着温暖,更多的是一种对历史的追溯。

那些藏在羊肉香气背后的,正是几百年前宋朝的故事。

它让我们在一碗热腾腾的羊汤中,追忆古人的狂热,也展望着现代人对美食的新理解。

结尾升华羊肉从宋朝的觅食热潮到现代的美味佳肴经历了漫长而有趣的发展历程。

它不只是满足了我们的味觉,更为中国饮食文化淀下了厚重的一笔。

每一次小火慢炖或者炉上翻烤,闻到的是香气,品的是历史。

羊肉提醒着我们珍惜美味的瞬间,也让我们思考长久以来文化的传承与创新。

历史是一个持续传承的过程,食物则是其直观的体现。

当你下次在摊前等待一串羊肉的时候,不妨想一想:千年前的宋朝人若有幸能品尝到今日的羊肉,会是什么样的惊喜呢?

让这些故事陪伴你的每一口,品味的不仅是美食,更是文化。