前言

2025年4月8日傍晚6点30分,上海地铁1号线,车厢里拥挤不堪,空气中弥漫着汗水和疲惫的气息。

一位目击者后来在网上发帖描述,一切都发生得悄无声息,却又令人震惊。

她看到一位年轻女性突然哭泣起来,颤抖着举起手机,镜头对准身旁一位看似文质彬彬的中年男子。

女子带着哭腔质问男子:“你干什么?你耍流氓!男子神色慌张,眼神闪烁,试图躲避女子的镜头!”

目击者这才注意到,男子的裤子拉链敞开,沾染着不明液体。他试图抢夺女生的手机,嘴里嘟囔着什么,但女生紧紧抓住手机不放。

车厢里的气氛瞬间凝固,周围的乘客从一开始的漠然,逐渐转变为惊讶、愤怒。

几位女性乘客迅速反应过来,其中一位穿着黄色外套的女生,后来被称为“黄衣侠女”,立刻掏出手机开始录像,并大声喊道:“姐妹别怕,我录下来了,我陪你去报警!”她的声音坚定有力,打破了车厢里的沉默,也点燃了周围人的勇气。

几名男乘客也上前,合力将试图逃离的男子控制住,有人堵住了车门,防止他趁乱溜走。

有人拨打了报警电话,警方很快赶到,将男子带离了现场。这场地铁惊魂,被“黄衣侠女”的手机完整地记录下来,并迅速在网络上传播开来。

从行政拘留到全网“公审”

这起事件的男主角,41岁的姚某,原本有着令人羡慕的生活。

他供职于一家外资企业,据传还是公司的高管,有着体面的工作和收入。

他已婚,妻子是一位颇有名气的美妆博主,颜值颇高,两人育有一个8岁的儿子,在国际学校就读。

第二天,上海轨交公安发布通报,确认姚某因猥亵行为被行政拘留10日。

但这仅仅是风暴的起点。网络的力量是强大的,也是可怕的。在短短48小时内,姚某经历了从行政拘留到“社会性死亡”的急剧坠落。

他的个人信息被迅速扒出,工作单位、家庭住址,甚至过往经历都被曝光。网络上充斥着各种关于他的信息,真假难辨。

有人爆料他并非初犯,早在五六年前就有过类似行为,只是当时受害者选择私了。

“上午还在为公司签下千万合同而高兴,下午就在地铁猥亵女性被抓走”,这样的调侃在网络上疯传,成为了他人生的黑色幽默。

姚某被公司火速解雇,他的妻子也因此事受到了牵连,她的社交账号被网友围攻,有人恶意评论,甚至对其进行人身攻击,他们的孩子就读的国际学校也受到了影响。

姚某事件的迅速发酵,不仅仅是因为事件本身的恶劣性质,更因为它触及了多个社会痛点,引发了人们对于公共安全、社会价值观、法律边界以及网络暴力的深刻反思。

这场由地铁猥亵引发的连锁反应,本质上是公共道德与网络暴力的碰撞,也暴露了我们社会中存在的深层矛盾和问题。

网络暴力与失控的舆论

在铺天盖地的声讨姚某的声音中,夹杂着一些刺耳的杂音。

“为什么追着他不放,那女的就是好人?”、“她穿那么少,不就是想吸引眼球吗?”这种“受害者有罪论”再次出现.

将女性在公共场合的穿着与犯罪行为联系起来,这种论调不仅缺乏逻辑,也对受害者造成了二次伤害,引发了广泛的争议和谴责。

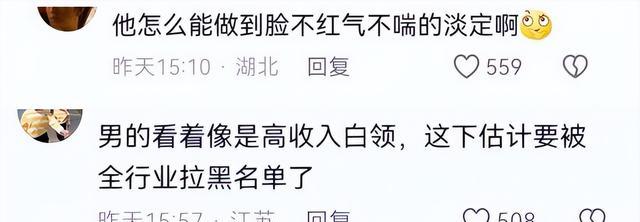

更令人担忧的是,一些人对姚某的外貌进行评价,“长得这么周正,可惜了”、“想嫁给他”等言论层出不穷,暴露了“颜值即正义”的扭曲价值观。

这种现象无形中弱化了犯罪行为的严重性,模糊了事件的本质,将公众的注意力从犯罪本身转移到了犯罪者的外貌上,这是一种危险的倾向。

姚某事件中,网络暴力也展现了其极具破坏性的一面。

人肉搜索、恶意评论、网络谩骂,这些行为如同脱缰的野马,肆意践踏着法律和道德的底线。

这些行为不仅侵犯了姚某的隐私权,也对他的家人造成了巨大的伤害。

他们的孩子,一个年仅8岁的男孩,也未能幸免,他的学校信息被曝光,有人甚至跑到学校去闹事。

这些网络暴力行为,打着“正义”的旗号,却对无辜者造成了无法弥补的伤害。

数据显示,2024年因网络暴力导致抑郁症的案例中,32%为施暴者家属,这个数字令人震惊,也值得我们深思。

目击者“黄衣侠女”拍摄视频的行为,也引发了关于隐私权的讨论。

一方面,她的视频为案件提供了关键证据,帮助警方快速破案,她的勇气和正义感也得到了网友的赞扬。

另一方面,也有人质疑,这种未经打码的视频传播是否侵犯了姚某的肖像权和隐私权?

在日本,《迷惑防止条例》要求公民在公共场所拍摄违法行为时需要打码面部,以保护当事人的隐私,我国现行法律对此尚无细化规定,这值得我们思考和探讨。

被裹挟的个体与被绑架的公共议题

姚某事件不仅仅是个体道德的沦丧,也暴露了公共安全治理的不足。

上海地铁1号线早高峰人流量巨大,但监控盲区仍然存在,安防响应速度也有待提高。

地铁运营方表示,将在1号线试点“女性优先车厢”,并增加高峰时段安全员配置。

这一举措旨在提升女性乘客的安全感,但也引发了新的争议,有人认为这是性别歧视,也有人质疑其可行性。

姚某的“社会性死亡”,表面上彰显了正义,实则暴露了群体暴力的非理性。

2024年北京地铁曾发生类似事件,当事人因不堪网暴自杀,这起悲剧引发了人们对网络暴力的反思,也敲响了警钟。

“当法律尚未宣判,而社会性死亡已执行完毕——我们究竟是道德的捍卫者,还是暴力的共谋者?”,这样的拷问振聋发聩,值得我们每个人反思。

我们想要怎样的公共环境?

姚某事件终将淡出公众视野,但它引发的讨论和思考应该持续下去。

我们需要反思,如何才能在维护正义的同时,避免滑向情绪化的“私刑”审判?

如我们究竟想要一个怎样的公共环境?又该如何共同努力去实现它?

信息来源:南方都市报2025-04-09

网友评论