声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

那一夜,战场的火光刺痛了黄植虞的眼,刺穿了他的心。

他握着一纸“团长任命状”,手却在颤抖,眼泪顺着脸颊无声滑落。

不是激动,不是喜悦,而是愤怒、不甘,还有深深的痛。

他心里清楚,这份荣誉是用一百多条鲜活的生命换来的,是用一昼夜的血战换来的,是用一个营的孤军奋战换来的。

而那些高高在上的“长官们”,当时正忙着逃命。

为什么会这样呢?

1938年10月,日军的铁蹄踏上了惠阳,接着直逼增城。

正果村,这片看似不起眼的小地方,成了战火的风暴眼。

那天,黄植虞接到命令,带着第二营去正果圩东的白面石村防守。

增城的防线像一块破布,敌人随时可能撕裂,而他和他的兄弟们,就是最后的缝线。

黄植虞是个干脆利落的人,没等废话多说,就将部队布置好——步兵、机枪、预备队,甚至连高地的每一块石头他都仔细看过。

白面石村成了他们的阵地,周围的每一棵树、每一道山坡,都成了他们的屏障。

天还没亮,哨兵就传来消息:日军来了。

队伍里有人低声骂了一句,但更多的人紧了紧手中的枪。

黄植虞站在高地上,深吸一口气,心里清楚,这一仗,可能没人能活着回去。

凌晨五点,日军的进攻开始了。

飞机在头顶盘旋,炮弹像下雨一样砸下来,阵地上的土都被炸得飞起又落下。

机枪火力交织,像一道道火舌舔向敌人,但日军的攻势却像潮水,一波接一波扑上来。

第一小时,重机枪连长倒下了,连带着几名机枪手也没能撑住。

黄植虞咬着牙,亲自端起枪冲上去。

他心里想得很简单:只要还有一个人站着,阵地就不能丢。

上午九点,日军的尸体堆满了山坡,但黄植虞知道,战斗才刚开始。

敌人不断增援,炮弹的轰炸让阵地变得千疮百孔。

他派人去找团长增援,可派出去的信使一个个空手而归。

团长呢?跑了。

再去找旅部,旅长呢?也跑了。

整整一个旅的防线,最后就剩下他一个营在死撑。

黄植虞的心冷了,但脑子却比任何时候都清醒。

他知道,摆在他们面前的只有两条路:死守,或者全营覆灭。

下午两点,日军的攻势达到了顶点,五路大军冲向高地。

黄植虞叫来了两个兵,黄标和张得胜,把仅剩的手榴弹全交给他们:“炸鬼子,别让他们踏上来!”两人点点头,像平常训练一样熟练地拔开引线,扔出手榴弹。

爆炸声中,黄植虞带着队伍冲了出去,刺刀见红,肉搏开始了。

两个小时后,敌人退了,但阵地上再也找不到一块完整的地方。

而他们的手榴弹,也扔得只剩空壳子。

黄昏时分,弹尽粮绝,黄植虞知道再打下去就是送死。

他下令撤退,但撤退前,留下了三个班断后。

黄标和张得胜站了出来:“营长,别说了,咱们留下。”黄植虞拍了拍他们的肩膀,没说话。

他知道,这些兄弟是回不来了。

最终,第二营的主力突围了,三个班却再也没能等到他们的队伍。

仅有三个人活着跑回来,带回来的,是黄标他们壮烈牺牲的消息。

这一仗,黄植虞用一个营挡住了一个日军加强联队整整一昼夜。

千人参战,最后只剩百人。

而对手呢?日军的损失也不小,164人阵亡,包括一名联队长。

这是他们出征以来遇到的第一场硬仗,但没有人知道,这背后是用多少血换来的。

战后,军部为了“表彰”黄植虞的功绩,给了他一个团长的任命状。

黄植虞接过那张纸,眼眶瞬间红了。

他不是感动,而是愤怒,是悲凉。

他的兄弟们用命换来了胜利,而那些本该负责指挥的长官,却在关键时刻逃得一干二净。

整个旅的防线,最后靠一个营死撑到最后,这不是胜利,这是耻辱!

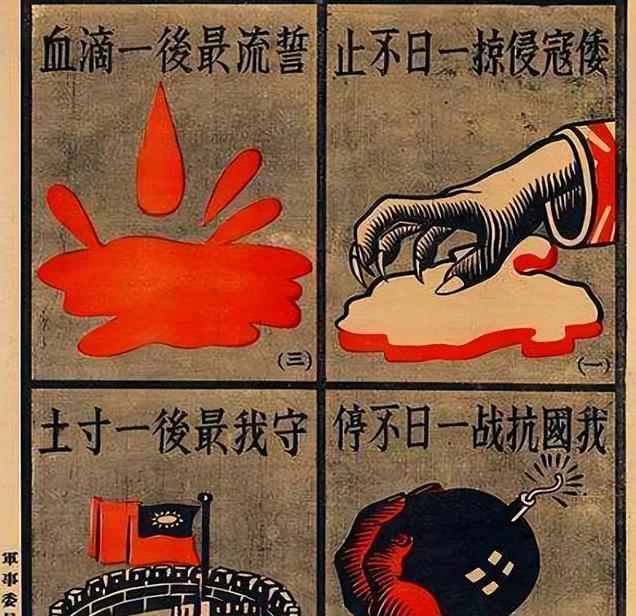

有人说,战争最能看清人性。

这句话用在这里,再贴切不过。

那些在战斗开始前意气风发的高级军官们,第一个临阵脱逃;而那些普通士兵,甚至是最底层的投弹手,却成了战场上的英雄。

黄植虞的愤怒是有道理的,他的眼泪也是有道理的。

他不是为自己哭,而是为那些死在战场上的兄弟们哭,为那些不该流的血哭。

多年后,黄植虞在回忆这场战斗时,依然语气平静:“那时候,没人能帮我们,我们只能靠自己。”这句话听起来简单,却是那个年代无数人的真实写照。

靠自己,守阵地,保家园,这就是他们的信仰。

写到这里,或许有人会问:这样的牺牲值得吗?答案或许没有标准,但那些没有名字的士兵们,他们的付出,早已刻在了那片土地上,成为历史的一部分。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!