在近代山水画的转型图谱上,郑午昌犹如一位深谙古法的化学家。他将宋元山水的基因序列与明清笔墨的分子式进行解构重组,在浅绛山水的古老配方里注入现代视觉的催化剂。那些在宣纸上流淌的墨赭与墨青,既是文人画千年文脉的显影剂,又是传统山水向现代转型的活体样本。

郑午昌对传统的继承充满实验室般的精准。在《秋山问道图》中,黄公望的浅绛山水被提纯为更克制的色彩方程式——赭石与花青的配比精确到视觉的黄金分割,松秀的披麻皴里潜伏着石溪焦墨的遗传密码。这种将宋元诸家技法进行光谱分析式的拆解,在《溪山雨霁》长卷中呈现为更复杂的反应:李成蟹爪枝的蛋白质结构嫁接石涛破墨法的氨基酸,范宽雨点皴的矿物质与王蒙牛毛皴的纤维素在画面中形成共价键。

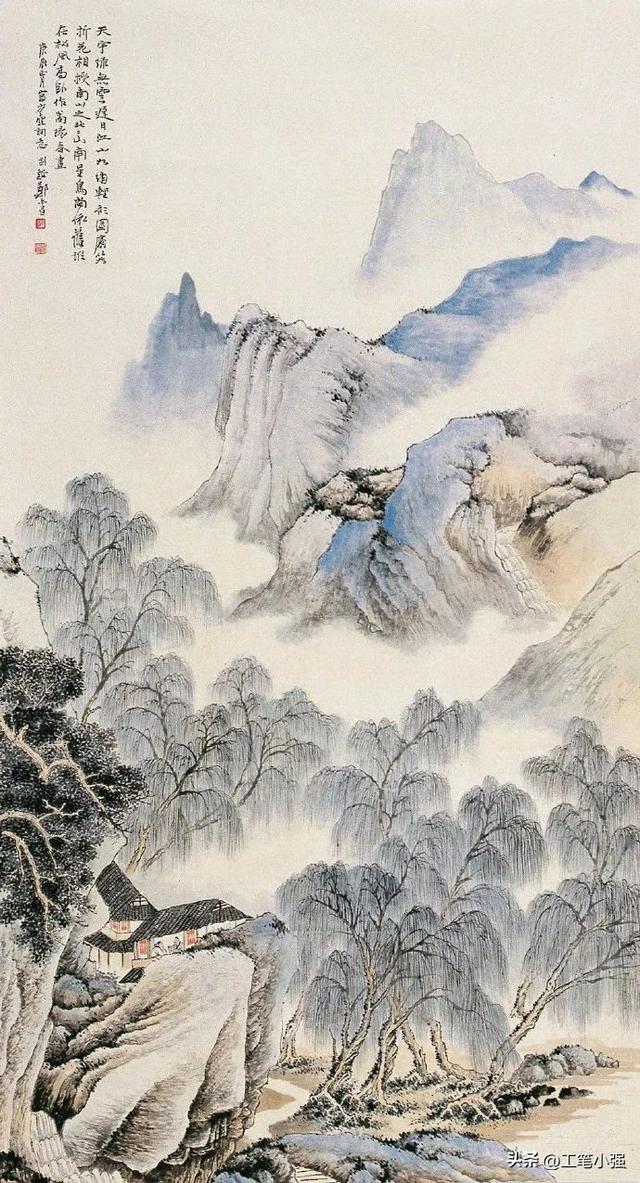

画家对石涛"搜尽奇峰"理念的现代转化,体现在时空折叠的山水结构里。《江村烟树》采用散点透视的量子态叠加:近景的茅檐瓦舍带着沈周吴门的温润,中景的层峦叠嶂突然跃入北宋山水的崇高维度,而天际线的留白处又晃动着倪瓒太湖石的孤影。这种打破时空连续性的叙事方式,让传统山水画获得了蒙太奇般的现代质感。

郑午昌的浅绛美学实则是精密控制的色彩反应堆。在《青绿变奏》系列中,墨赭并非简单敷色,而是通过七层积染形成光学薄膜效应:底层朱磦的暖光穿透中景墨青的冷调,在视觉神经末梢激发出类似互补色振荡的震颤感。《寒林图》展现的则是减法美学——画面中98%的区域保持生宣原色,仅以2%的焦墨勾勒出树石轮廓,这种留白与着墨的极端对比,创造出类似宇宙暗物质的神秘张力。

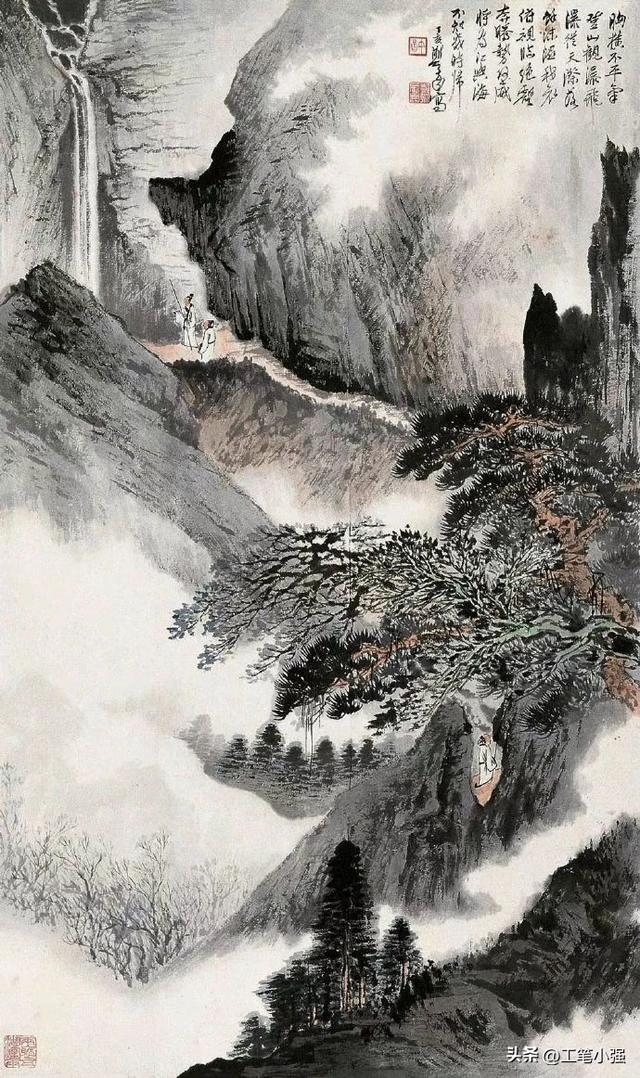

对苍郁与松秀的辩证处理,暴露了画家掌控水墨相变的超凡能力。《暮云合璧图》中,湿笔横扫的云气带着实验室培养皿般的可控混沌,而渴笔皴擦的山岩则如晶体生长般秩序井然。这种在无序与有序间寻找临界点的探索,在《四季屏风》达到巅峰:春山的石绿与秋岭的赭黄通过中间调的墨青实现光谱渐变,四时之景在色谱仪般的精确调控中达成生态平衡。

郑午昌的创作本质是传统山水画的精神拓扑学。《山居图》里,文人画"可游可居"的理想被拓扑变形为现代人的心理图式:曲折的山径化作克莱因瓶的莫比乌斯环,观者的视线在二维平面经历四维时空的遍历。这种将山水空间数学化的尝试,在《云岭仙踪》中具象为分形几何的树冠与谢尔宾斯基三角形的山体构造。

在笔法演进层面,画家创造了独特的"微分笔墨"语言。《烟江叠嶂》中的每一笔皴擦都是微分方程的视觉解——笔锋压力的一阶导数决定墨色梯度,运笔速度的二阶导数控制线条曲率。

郑午昌的山水变法揭示了中国画现代转型的另一条路径:不必摧毁传统的基因链,而是通过科学思维重组其碱基对序列。那些在墨赭与墨青间流动的,不仅是千年文脉的染色体,更是传统艺术自我更新的干细胞。这种在实验室般的严谨中寻求突破的创作姿态,为当代中国画发展提供了值得深究的化学方程式——或许真正的创新,就藏在古法元素的重新配平中。