一、于谦的崛起于谦出生于明朝中期,正值大明王朝的鼎盛时期。然而,这个时期的明朝并非表面上的繁荣稳定,而是暗流涌动,危机四伏。正统十四年(1449年),瓦剌部落大举入侵明朝边境,明英宗朱祁镇在宦官王振的怂恿下,决定御驾亲征。这一决策不仅暴露了明朝内部的虚弱,也为后来的“土木堡之变”埋下了伏笔。

瓦剌军队兵分四路,直逼明朝腹地。七月一日,大同守将吴浩兵败身亡,大同失守。紧接着,阳和之战爆发,明军全军覆没,总督宋瑛、总兵官朱冕将领战死沙场。消息传来,举国震惊,明朝的边境防线瞬间崩溃。面对如此危急的局面,明朝朝廷迅速做出反应。然而,明英宗朱祁镇的决策却显得极为愚蠢。他不仅没有认识到自身的不足,反而将军事指挥权交给了一个毫无军事才能的宦官王振。王振的盲目指挥导致明军在土木堡遭遇惨败,明英宗本人也被瓦剌俘虏。这一事件被称为“土木堡之变”,成为明朝历史上的一大耻辱。

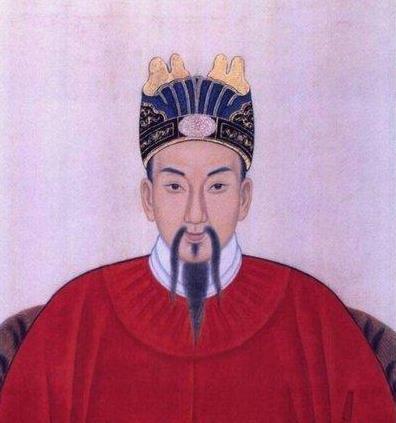

二、于谦的坚守在明朝面临前所未有的危机时,于谦挺身而出,成为挽救危局的关键人物。他深知,此时此刻,明朝需要的不仅仅是军事上的胜利,更需要坚定的信念和无私的奉献。于谦出身贫寒,凭借自己的才华和努力,一步步走上了政治舞台。他历任多个重要职位,积累了丰富的政治经验和军事才能。在“土木堡之变”发生后,于谦被任命为兵部左侍郎,负责指挥北京的防御工作。

面对瓦剌的威胁,于谦展现出了非凡的勇气和智慧。他首先严厉斥责了那些主张南迁的官员,坚持认为北京是明朝的政治中心,一旦放弃,将导致国家的分裂和民族的灾难。在他的坚持下,明朝朝廷最终决定坚守北京,与瓦剌决一死战。为了做好充分的准备,于谦采取了一系列措施。他派出得力干员前往瓦剌进犯的必经之路,尽可能延缓敌军的速度。同时,他还组织人员前往土木堡战场,收集了大量被遗弃的军事装备,包括头盔、铁甲、火枪和大炮等。这些装备的回收和修复,为后来的战斗提供了重要的物质保障。

此外,于谦还积极调动全国各地的军队,迅速集结了一支庞大的军队。他大胆起用了因兵败而被下狱的将领杨洪和石亨,并赋予他们重任。这些将领在随后的战斗中表现出色,成为北京保卫战的重要力量。三、于谦的牺牲经过艰苦的准备和周密的部署,于谦终于迎来了与瓦剌的决战。他亲自率领军队列阵于北京德胜门外,与瓦剌军队展开了一场惊心动魄的战斗。

战斗开始前,于谦身先士卒,激励士兵们奋勇杀敌。他鼓励士兵们说:“我们是大明的子民,保卫家园是我们的责任。只要我们团结一致,就没有什么能够阻挡我们前进的步伐。”战斗打响后,明军凭借着坚固的防线和先进的火器,成功地抵挡了瓦剌的多次进攻。瓦剌军队虽然人数众多,但在明军的顽强抵抗下,始终无法突破防线。经过五天的激战,瓦剌军队疲惫不堪,被迫撤退。于谦和他的军队取得了这场战斗的胜利,成功保卫了北京城的安全。

然而,就在人们以为一切都在向好的方向发展时,命运却再次捉弄了于谦。八年之后,发生了“夺门之变”,明英宗朱祁镇复辟。于谦因为曾经拥立景帝朱祁钰为帝,被视为叛逆,被处以极刑。在行刑的那天,于谦身着囚服,面容憔悴,但他并没有表现出丝毫的恐惧。他从容地走向刑场,眼神中透露出坚定和淡然。他的从容和坚定感染了在场的每一个人,人们纷纷为他流泪,为他惋惜。

于谦的一生充满了坎坷和波折,但他始终坚守着自己的信念和理想。他用自己的行动诠释了什么是真正的爱国者,什么是真正的英雄。他的故事将永远流传下去,激励着后人不断前行。于谦的一生是对忠诚和担当的最好诠释。他不仅在危难时刻挺身而出,挽救了国家的危亡,更在生命的最后时刻选择了成仁取义。他的精神将永远照耀着我们前行的道路,激励着我们为国家和民族的利益而奋斗不息。