生命的奥秘到底何在?如果由生物学家来回答,会给出一个看似无情的答案:一切皆为生存与繁衍。生物之存续,不过在于基因的传承与扩散,将生命密码代代相传。

基因,是构成蛋白质链的遗传单元,是生命之根本。它承载了物种延续、个体生长、发育与凋零的全套信息。

从这个角度审视,我们每一个生命体都是进化的载体。自生命诞生之初,单细胞生物唯一的使命是复制自身以延续生命。但此种简单的复制,并不能适应生命的多样性和复杂性。

因复制过程缺乏有效的变异,群体的基因过于单调,难以应对多变的环境。于是,一种新的繁殖策略胜出,成为地球上最普遍的繁殖方式——有性繁殖。

有性繁殖通过雌雄双方的结合以种子形式繁衍后代,它不仅促进了基因的交流,更能产生适应环境的后代,推动自然界的进化。

作为哺乳动物的一种,人类同样通过有性繁殖延续后代。长久以来,我们一直认为男性在生育中扮演着主动的角色。

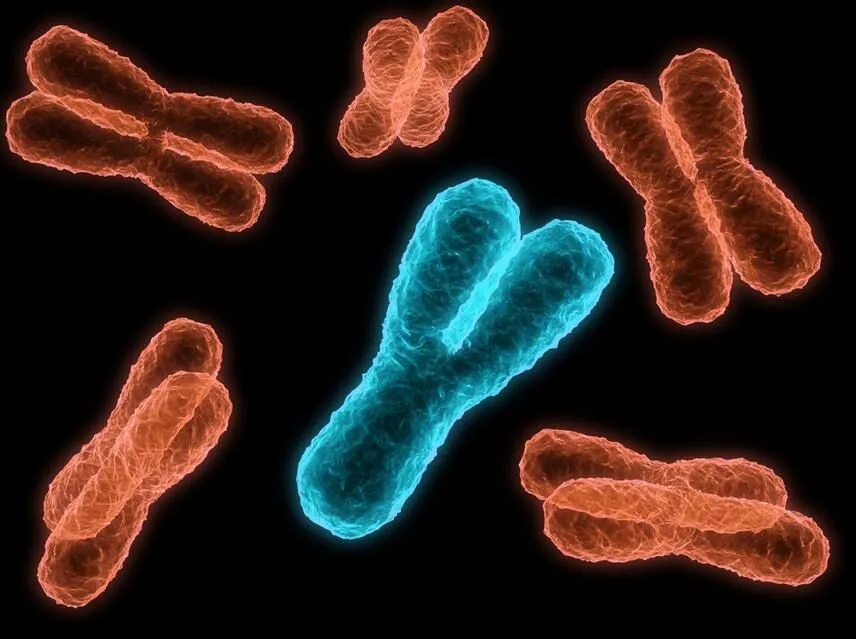

Y染色体是决定性别的关键,它仅存在于男性的精子中。而择偶方面,男性通常更为积极。

Y染色体(Y chromosome)是决定生物个体性别的性染色体之一。在男性的性染色体对中,一条是X染色体,另一条是较小的Y染色体。

然而,最新的研究可能改变我们对这一现象的理解。生育并非仅是小蝌蚪寻觅卵子那么简单,卵子自身似乎也拥有选择权,它会倾向于某些精子,甚至为它们“开后门”。这究竟意味着什么?让我们先来通过有性繁殖过程的简短介绍来预热一下。

生育真的是男性说了算吗?

在我们的传统观念中,有性繁殖被认为是精子与卵子的结合。我们大多数哺乳动物都是胎生,即精子进入雌性体内后,寻找卵子结合,并在其体内成长为新生命。

哺乳动物,这个由脊椎动物亚门下的哺乳纲动物组成的类群,它们通过乳腺分泌的乳汁来喂养幼崽而得名。

传统观点认为,这是一个由雄性主导的过程。雄性可以在交配后离开,而雌性则不得不承担照料后代的责任。除了在选择雄性时有认知上的优势外,雌性似乎无能为力。

因此,我们往往认为雌性在生育方面处于被动地位。一旦精子找到卵子并结合,无论雌性是否愿意,都难逃怀孕的命运。因此,在自然界中,两性关系充满了策略与博弈。

因为雌性总是处于被动状态,她们在选择伴侣时更为挑剔,而雄性也会为争夺配偶权大打出手。

在春季,雄性孔雀会展开尾屏,做出各种优美的舞蹈动作,以此吸引雌性。

在非社会性动物中,雌性会更倾向于选择强壮的雄性作为伴侣。而对于社会性动物,择偶的方式则更为复杂。

例如在狼群中,只有头狼夫妇拥有生育权,其他母狼则是专门负责抚养后代。而在我们相近的灵长类动物中,除长臂猿等一夫一妻制的物种外,大多数灵长类的两性关系非常混乱。

一夫一妻制有利于长臂猿的生殖成功。通过在复杂树冠中保持与配偶的紧密联系,雄性长臂猿可以确保后代是自己的亲生子女。

以黑猩猩为例,其种群由一个雄性领导,其后宫及子嗣,以及几个雄性随从组成。这种组合在繁衍的角度上看,显得非常奇怪。为了确保所有后代都是自己的,雄性黑猩猩本应像狮子那样驱逐其他雄性以确保血统纯正。

在这方面做得较好的是银背大猩猩和古代的帝王。银背大猩猩强壮到足以保护自己的后宫,而古代帝王则通过阉割侍从来确保血统的纯正。

然而黑猩猩种群并不如此,黑猩猩本身并不强壮,不能联合起来对抗其他种群,并且没有阉割技术,因此只能容忍其他雄性在后宫附近徘徊。这导致了黑猩猩领导者头上绿帽丛生,后宫所生的小黑猩猩,其父到底是谁都成了疑问。

黑猩猩种群内部关系较为松散,尤其是两性关系。雌兽可以与许多雄兽交配。

为了在竞争中取得最终胜利,黑猩猩的精子在进化过程中被赋予了新的使命,即在寻找卵细胞的途中设置“路障”,阻碍其他雄性的精子通过。

因此,黑猩猩的精子被前列腺分泌的粘稠物质包裹,这些物质就是为了阻止其他精子通行。实际上,这种进化趋势在所有哺乳动物中都能看到。

男性一生中产生的精子数量巨大。而一次产生的精液约1至5毫升,平均精子数量在4000万到8000万之间。

哺乳动物之所以需要如此多的精子来繁殖,部分原因是“蝌蚪战术”的胜利。人类亦然,我们产生如此多精子的原因也是为了预防其他精子的竞争。

因此,从这些方面看,生育似乎始终是男性的决定。除了用透明带设置屏障来选择更强壮的精子外,卵细胞似乎完全处于被动状态。

卵的外部覆盖着一层糖蛋白,由卵细胞或其他细胞分泌,保护卵子,阻止异种精子进入。在哺乳动物中,这种外被被称为透明带zona pellucida。

然而,一项2020年发表的研究可能颠覆了这一认知。研究表明,卵细胞并非始终处于被动状态,它们实际上拥有选择与谁结合的自由。

卵子的选择偏好

斯德哥尔摩大学等机构的科学家们发现,卵细胞实际上拥有选择的机会。他们的研究结果发表在2020年的《英国皇家学会会刊·B》上。研究者首次发现人类细胞层面的选择机制。

论文作者约翰·菲茨帕特里克是斯德哥尔摩大学动物学系教授,他表示这是人类首次发现新的“性选择”方式。人类卵细胞会释放出被称为“化学引诱剂”的物质。

人类卵细胞周围的卵泡会释放出信息素类物质,在生殖道留下路径,引导精子更快找到卵细胞。精细胞在寻找卵细胞的过程中会消耗大量时间,最终找到卵子的精细胞只有百余个,其他精细胞在长征路上死亡。

信息素的作用范围约为卵细胞周围两厘米,这意味着精细胞在最后冲刺阶段可以凭借这些标记更快找到卵细胞。

信息素的发现最早可追溯到19世纪初。法国自然学家让-亨利·法布尔发现,一只雌性帝王蛾可以吸引数十只雄蛾。即使遮盖雌蛾的笼子,雄蛾仍会飞向雌蛾。

研究人员随后进行了更多实验,发现并非所有精细胞都对这种引诱剂有反应。他们立刻想到,这种化学引诱剂可能具有筛选精细胞的功能。

经过进一步实验,发现女性卵泡分泌的引诱剂会吸引特定男性精细胞,且不同女性卵泡释放的引诱剂吸引的精细胞有所不同,这其中存在明显的选择性偏好。

基因编码,即基因表达,涉及细胞在生命过程中,将DNA中的遗传信息转变为具有生物活性的蛋白质分子。

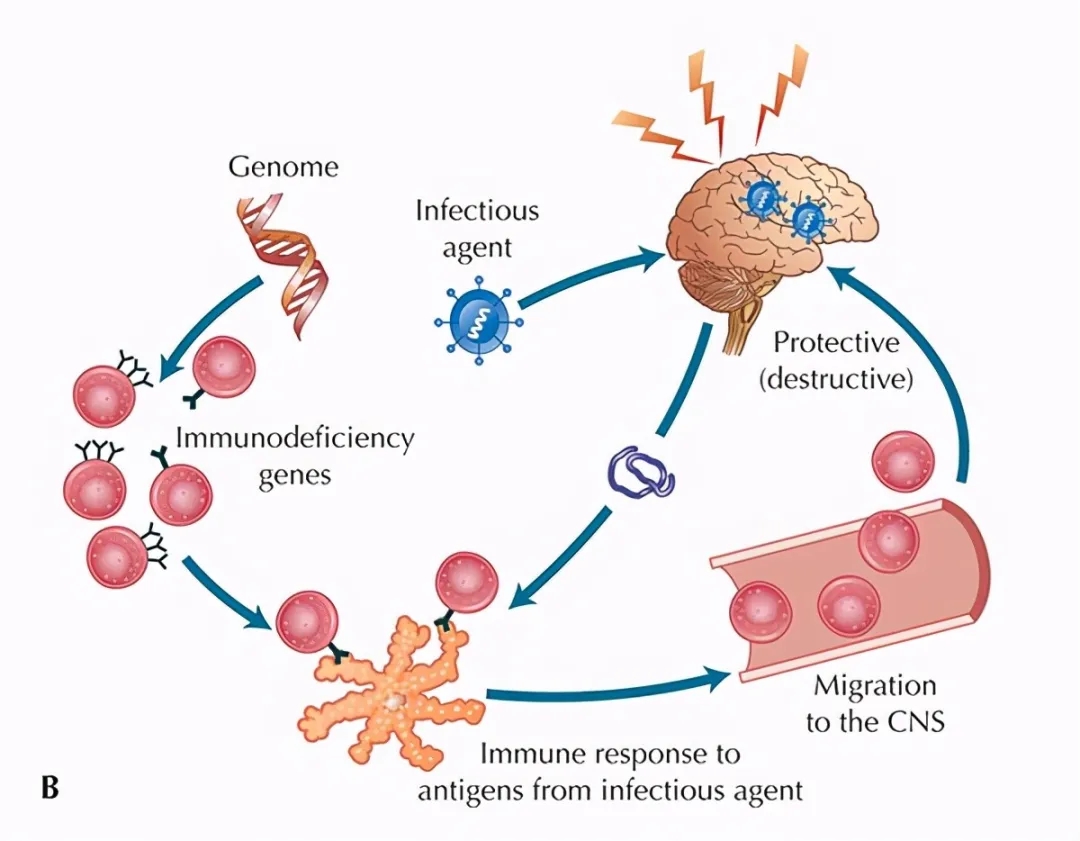

研究表明,这种选择性偏好可能与“主要组织相容性复合体”的基因编码群有关。这些基因编码片段与人体免疫力相关,负责排异反应抗原的合成。这些抗原帮助白细胞识别并消灭外来细胞,是人体免疫系统的组成部分。基因编码片段越复杂,白细胞能识别的外来物越多,排异反应越强烈,这正是移植器官排异反应存在差异的原因。

人体免疫系统是覆盖全身的保护网络。不过,单纯的屏障和过滤机制无法完全保护我们,身体依赖免疫系统的血细胞和蛋白质发挥防御能力。

研究认为,卵泡释放的引诱剂可能使排异反应抗原不同的精细胞更加活跃,因为这些精细胞受精后,可以帮助后代形成更强大的免疫系统。这听起来是一个很好的机制,但从伦理角度来看,这种偏好意味着,你所爱的人的精细胞,可能并不受你的卵子欢迎。因为在基因上,你们之间的兼容性并非最高,其他人或许更适合你。

当然,谁是最合适的人选,这个问题非常复杂。我们不必刻板追求最佳,只要能找到能相伴一生的伴侣即可。但这一发现也引发了一个令人不安的话题,那些长期不孕不育、原因不明的夫妇,是否是因为卵子的偏好而受阻呢?

不孕不育是否真的不孕?

不孕的医学定义是,一年以上未采取避孕措施、性生活正常却未能成功怀孕。大约10%~15%的育龄夫妇患有不孕症。不孕原因分为男性不育和女性不孕。

在医学研究中,导致不孕不育的因素多种多样。对于男性来说,不育往往与精液问题紧密相关,例如先天性无睾丸或睾丸发育不全,可能造成精子数量稀少甚至无精子的状况。

对于女性而言,不孕可能源于众多因素,其中包括排卵问题、输卵管功能异常,乃至免疫系统对孕育产生不利影响等。

还有一个令人沮丧的不孕类别,即原因不明的不孕。即使夫妻双方的体检结果均显示正常,但不知何故,始终无法找到确切的病因。这类情况在不孕不育案例中约占10%。有些案例可能因为检测手段不够精细而漏掉了某些线索,而其他一些则可能原因不明。那么,这其中是否有可能涉及到卵细胞释放的化学物质与男性精子之间的不匹配呢?

菲茨帕特里克教授带领的研究团队正致力于探究这一问题,不过他表示,尽管研究旨在分析这些化学物质对怀孕几率的影响,但目前并没有证据表明它们会导致长期不孕。即使卵细胞和精子之间的相互作用不完全匹配,也并不意味着精子找不到卵子。研究仅表明,不同的卵细胞会吸引不同种类的精子,使其更快找到卵细胞。这项研究无疑为不孕不育疗法开辟了新的研究途径,未来或许还有更多精子和卵细胞之间的神秘互动等待我们去发现。

不过,这项研究带来的不仅仅是科学上的启示,更关乎我们对生育观念的反思。在生育过程中,女性并非完全处于被动地位。精子在奔向卵细胞的旅程中,要么凋亡,要么成功结合卵细胞以完成繁衍大计,所以它们没有太多选择余地。而对于卵细胞和女性来说,由于孕育新生命意味着更大的身体投入,包括怀孕及哺乳,她们有理由更加审慎。

研究表明,在生育领域中,女性从未真正被动。女性有权选择自己的生活和幸福,这个权利深入到最基本的生理层面,甚至卵细胞都有其独特的“偏好”。虽然封建思想在现代社会仍有影响,性别不平等问题依然存在,但推动公平正义不仅是勇气可嘉,科学研究同样为之提供了有力支持。

然而,这项研究绝不是为那些对自身健康和幸福漠不关心的女性提供借口。为了确保身心健康,还是应该通过专业的教育机构来深入了解相关知识,争取让下一代免于性教育缺失的困扰。