俄罗斯《独立军事评论》发布的文章中,分析人士提出了一个惊人的预测:如果中美开战,中国现役部队仅凭200万兵力难以取胜。

这个言辞激烈的言论引起了国际社会的广泛关注,尤其是对于中国如何应对战时压力的讨论。

这一预测的核心,正是中国依赖的“民间力量”——一个曾在历史上决定战争走向的重要因素。

中国的民兵、预备役以及民间后勤动员的潜力,是否依旧能够在关键时刻为解放军提供源源不断的支持?

俄媒一石激起千层浪

俄媒一石激起千层浪美国作为世界资本主义的强国,在苏联解体后,迅速将战略重心转向了中国,视其为未来最大的竞争对手。

在这一过程中,台湾问题无疑成为了最敏感的议题之一。台独势力借助美国的支持,逐步加大对中国底线的挑战。

在美国看来,台湾是与中国博弈的重要棋子。

台独分子在美国的庇护下,频频进行挑衅,无论是支持民进党推崇的“独立”倾向,还是通过军事援助向台湾出售先进武器,所有这些行动无不在不断撕裂台海两岸的和平局面。

在美国看来,台湾是牵制中国崛起的一张牌,它不仅是地缘政治中的一颗棋子,也是美国遏制中国崛起的战略工具。

其中,最具代表性的一次挑衅发生在2022年8月。

当时,美国众议院议长佩洛西不顾中国的强烈反对,执意访问台湾,成为几十年来最高层次的美国官员访台事件。

这一举动如同往台海局势投下了一颗重磅炸弹,立即激起了中国的强烈反应。

全球的目光瞬间聚焦在这一敏感时刻,台海局势骤然升温,不少声音呼喊着要通过武力手段解决台湾问题。

那一刻,局势的紧张感让世界都开始重新审视中美两国间的关系和台海局势的未来走向。

美国采

取的“切香肠战术”逐渐显现其深远意图。

这种战术即通过一系列看似小规模但持续不断的挑衅和行动,逐步试探中国的反应,不断推进自己的利益。

尤其是在台湾问题上,这种战术变得尤为明显。每一次的挑战,都是一点一点地逼迫中国做出妥协。

美国通过这样渐进式的手段,意图不断削弱中国在这一问题上的决心和立场,最终为其在亚洲的战略布局赢得更多空间。

2023年,俄罗斯《独立军事评论》杂志抛出一篇重磅文章,直截了当地指出,如果台海真的爆发冲突,中国光靠手头的200万现役部队恐怕很难打赢,必须得把退役军人和其他民间力量拉进来一起干。

作者细细算了一笔账:美国在亚太地区驻扎了37万兵力,分散在300多个军事基地,从日本横须贺港到关岛,密密麻麻的岛链就像一张大网,把中国围得死死的。

而反观中国这边,虽然近年来武器装备升级了不少,比如歼-20隐形战机和东风-17高超音速导弹都挺唬人,但要说到远洋投送能力,也就是把部队和装备运到大洋彼岸的本事,还是差了点火候。

文章一发出来,台海话题的热度蹭蹭上涨,国际上各种分析和评论铺天盖地。

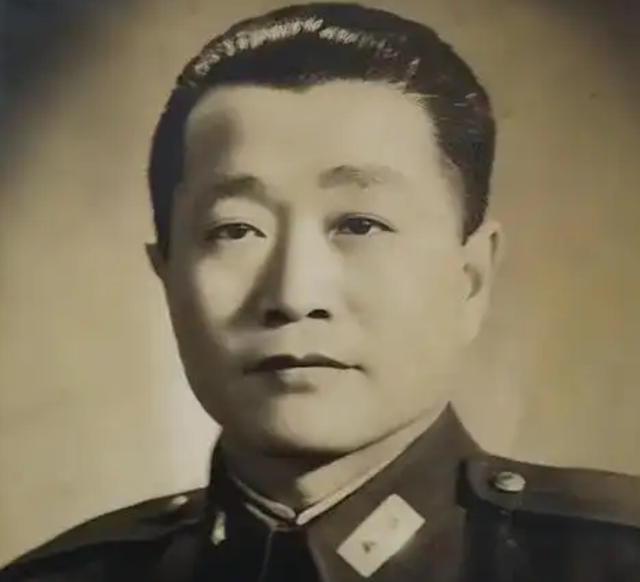

与此同时,也勾起了人们对一位历史人物的回忆——开国大将粟裕。

这位老将军跟台湾的联系可不浅,他的军事生涯和台海问题有着剪不断理还乱的渊源。

淮海一战定乾坤

淮海一战定乾坤1948年11月6日,淮海战役在黄淮平原正式拉开帷幕,这场战役成为粟裕军事生涯中最耀眼的篇章。

当时他以华东野战军代司令员的身份,指挥60万解放军迎战国民党80万大军。

这80万部队包括黄百韬兵团、黄维兵团和杜聿明集团等精锐力量,装备了美式坦克和重炮,战斗力不容小觑。

粟裕面对的挑战极大,但他冷静分析敌情,提出了“吃一个、挟一个、看一个”的战术方针。

具体来说,就是先集中优势兵力一口吃掉黄百韬兵团,同时牵制住黄维兵团的增援,留杜聿明集团在外围观望不敢轻动。

战役第一阶段从11月6日打到22日,黄百韬兵团被围困在碾庄圩一带,粟裕指挥部队昼夜猛攻,用炮火和步兵配合切断了其退路,最终全歼这支7万人的部队,黄百韬本人也在突围时被击毙。

紧接着第二阶段从11月23日持续到12月15日,目标转向黄维兵团。这支部队有12万人,配备了大量坦克,试图从南线救援。

粟裕调整部署,在双堆集地区布下重兵,利用地形设伏,经过20多天的拉锯战,黄维兵团也被全歼,黄维本人被俘。

最后一阶段从12月16日打到1949年1月10日,杜聿明集团30万人在徐州附近被彻底包围。

粟裕指挥部队步步紧逼,先用炮火轰炸削弱敌军士气,再派精锐突击队分割包围,最终迫使杜聿明弃军逃跑,30万人马全军覆没。

这场战役历时66天,跨越江苏、山东、河南、安徽四省,歼敌总数高达55万,被毛泽东形象地称为“一锅夹生饭”,意思是国民党军队被煮得半生不熟就彻底垮了。

台海梦碎的无奈瞬间

台海梦碎的无奈瞬间1949年初,国民党军队在解放战争中节节败退,最终退守台湾岛,留下了一个混乱的局面。这时的粟裕刚刚率领华东野战军结束了舟山战役。

这场战役从1949年5月开始,解放军以迅雷不及掩耳之势攻占了舟山群岛,打得国民党守军措手不及。

胜利的消息传开后,粟裕和他的指挥团队迅速把目光转向了台湾。

国民党残部撤到岛上不过几个月,三军还未完全整合,防御体系漏洞百出,正是渡海作战的绝佳时机。

当时的计划是趁着国民党立足未稳,集中兵力一举拿下台湾,彻底解决东南沿海的威胁。

当粟裕和参谋们坐下来仔细盘点手中的资源时,却发现情况远没有想象中乐观。

解放军的海军力量极其薄弱,总共只有百余艘木帆船,大多是从国民党手中缴获或临时征集来的民船,连一艘像样的军舰都没有。空军方面更是一片空白,根本无法提供空中掩护。

而台湾海峡最窄的地方也有130公里宽,海况复杂多变,单靠这些木船强渡,简直是拿战士的性命开玩笑。

在舟山战役结束后的总结会上,粟裕带着作战地图和数据,跟大家摊开了实际情况。他一句“没有现代海军,强渡等于送死”点明了问题的核心。

海军的缺失意味着无法保障渡海部队的后勤补给,更别提对抗国民党残存的海军力量了。

最终,攻台计划不得不暂时搁置,这个决定让粟裕多年后依然难以释怀。

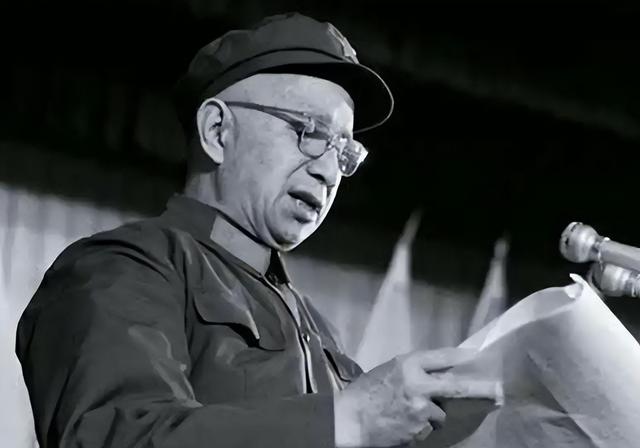

时间过去了近三十年,到了1977年,建军50周年之际,已经年过七旬的粟裕因眼疾行动不便,但他仍然坚持在《解放军报》上发表文章。

他在文中提到,“台湾不解放,东南沿海永无宁日”,字里行间流露出他对台湾问题始终未变的关注。

藏兵于民的底气何在

藏兵于民的底气何在2023年俄罗斯《独立军事评论》杂志的文章把目光投向台海,质疑中国仅凭200万现役部队难以取胜,却完全忽略了中国那套传承已久的动员体系。

这套体系的威力,早在1948年的淮海战役中就展现得淋漓尽致。

当时粟裕指挥60万解放军对阵国民党80万大军,光靠部队打仗是远远不够的,后勤补给成了胜负的关键。

战役期间,543万支前民工从苏鲁豫皖四省汇聚而来,他们推着独轮车,肩挑背扛,把粮食、弹药和医疗物资源源不断地送到前线。

这些民工中有农民、工人,甚至还有学生,他们用最原始的工具,硬生生撑起了60万人的作战需求。

有一组数据很说明问题:整个战役中,民工运送了14.6万吨粮食和数百万发弹药,平均每天推车里程超过200万公里。

如今,这套“藏兵于民”的传统依然是中国军事体系的重要部分。

2023年《国防白皮书》披露,中国现有预备役510万人,民兵总数高达4000万,这些人平时各有职业,真要开战,随时可以拿起武器上战场。

不仅如此,福建沿海的滚装船队也是一大亮点。

这些船平时跑货运,载着汽车和货物穿梭港口,但在紧急情况下,24小时内就能改装成军用运输船,把部队和装备快速送过台湾海峡。

与此同时,对岸的台军却面临不少问题。

虽然近年来他们从美国采购了M1A2坦克这样的先进装备,但兵员素质却在走下坡路。

一次汉光演习中,台军士兵操作失误,把靶场方向标装反,结果导弹直接偏离目标,差点打到观礼台,成了国际笑柄。

更麻烦的是,台湾的战略价值也在缩水。

台积电的3纳米生产线,号称全球最先进的芯片制造技术,已经被美国挖走,搬到了亚利桑那州,这让台湾的经济和军事筹码大打折扣。

早在1950年,粟裕就曾指出,台湾是“锁钥东南七省”的战略支点,控制它就能稳住东南沿海的防线,反之则会让美日同盟把军事压力推到大陆家门口。

七十多年过去了,这个判断依然没有过时。俄媒看到的只是中国现役部队的数字,却没算上那510万预备役和4000万民兵的潜力,这才是中国在关键时刻能翻盘的底气所在。

参考资料:

[1]杜达山.关于解放台湾方针的历史实践及其他[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),1994,33(4):59-64