秦汉以后,中国社会逐渐脱离早期原始宗教信仰的影响,人们的岁时观念开始发生根本性变化,依从自然月令的时间习惯逐渐改变,岁时节日与社会生活的协调受到关注。作为岁首的春节,在秦汉以后社会意义明显,朝廷将岁首作为展示与加强君臣之义的时机,民间则作为乡里家庭聚会的良辰。

秦代至汉中期前,岁首在夏历十月,十月初一为新年。汉武帝太初元年(前104)将岁首之月确定在建寅之月(夏历正月),此后历代相沿。这样与四时中的立春节气接近,一年之始与四季之始的时间基本合拍,岁首新年与新春同时庆贺。秦朝的十月新年在汉朝称为“秦岁首”,其庆贺礼仪活动也保存下来。《荆楚岁时记》中仍有南朝时“秦岁首”吃黍米肉羹的记载,再到后世,演变为“寒衣节”。

汉朝中期以后,岁首在正月初一,称为正月旦、正旦、正日。正月岁首是王家定历之后确定下来的,所以《史记·天官书》中说:

正月旦,王者岁首。

它与原始宗教的腊祭在时间上有所区别,但十分接近,传统的部族生活以腊祭的第二天为“初岁”,人们以“一会饮食”的方式庆贺。正月旦是汉代皇家的重要庆祝日,朝廷要举行大规模的朝会,“每岁首正月为大朝受贺”。皇帝正月清早上朝,接受文武百官的庆贺,同时百官也得到新年宴饮的赐赠,这时礼乐齐鸣、百戏腾跃、鱼龙曼延,一片欢乐景象。除非遭遇特大灾患,正旦朝会年年举行。有时新年朝会也会因为帝王的爱好有小小的不同。如在儒家经学盛行的东汉,讲经论学成为社会时尚,在正旦朝会之后,有时会插入一个有趣的节目,那就是辩论经术。汉光武帝刘秀在朝贺之后,让群臣能说经者互相辩难,如果该人学理不通,就要将其座席让给通达之士,侍中戴凭以其深厚的经学功力夺得五十余席于坐下。当时京师盛传:“解经不穷戴侍中。”(《后汉书·戴凭传》)这样的朝会对于混迹官场不学无术的官员来说,可就成了难过的“年关”。当然,这样的朝会在历史上并不多见,正旦朝会更多的是显示歌舞升平以及君恩臣义的融洽景象。

在朝廷的影响下,王者岁首逐渐成为民俗大节,汉代民间将年节民俗活动由传统的腊日、腊明日移到正月之旦的“正日”。东汉崔寔《四民月令》记载了东汉时期民间正日的祭祀仪式与庆祝活动。

首先,祭祀祖先、礼敬尊长是汉代正日礼仪的主要内容。在正日前的三天,家长与执事都要斋戒。正日是祭祀日,在家长、执事敬酒请神之后,全家无论大小,按尊卑等次列坐于先祖牌位之前,家人怀着喜悦的心情依次向家长敬酒致贺。

子妇孙曾,各上椒酒于其家长,称觞举寿,欣欣如也。

为家长祝岁祈寿是自古的年节传统,《诗经·豳风·七月》“称彼兕觥,万寿无疆”的岁末饮酒祝福即是此义。岁首的酒品是敬神之酒,具有通灵的特殊效用,它能辟邪祛恶、益寿延年。

其次,拜贺宗亲乡党。正日家庭祭祀庆祝仪式之后,人们走出家门,拜谒恭贺亲族与邻里,利用年节时机,沟通自己与亲族、邻里的关系。后世正月拜年的传统即由汉代正日新年拜贺的习俗发展而来。

岁首卜年,是汉朝正旦的主要节俗之一。汉代人在正月旦预测一年水旱、年成丰歉。《史记·天官书》:

凡候岁美恶,谨候岁始。

正月旦是与冬至、腊明日、立春并重的四种岁时序列的开始日,它是重要的年度吉凶预测日。正月旦观测风向:

风从南方来,大旱;风从西南来,小旱;风从西方来,有兵事发生;风从西北来,胡豆熟,有少量雨水,兵事促动;风从北方来,有中等年成;风从东方来,有大水;风从东南来,人民有瘟疫疾病发生,年成也很坏。

还有看云的颜色,占卜种植所宜。另外有一种从正月旦至正月初七观测雨水以卜年成的习俗,从正月初一开始,一日雨,民有一升之食,二日雨民有二升之食,数至七日,最高有七升之食。魏晋时期根据正月初一至初七天气阴晴占卜六畜与人口情况的习俗,大概与此相关。

还有岁首听声预测未来年成的习俗。“是日光明,听都邑人民之声”,声合宫,则为好年,吉利;商音,就有兵事;徵音,有旱灾;羽音,水灾;角音,则为恶年。据五音占卜年成,是一种与五行属性相关的神秘的巫术信仰。

近代民俗社会中,新年还有听人说话,预测人事未来的习俗,称为“听谶”。

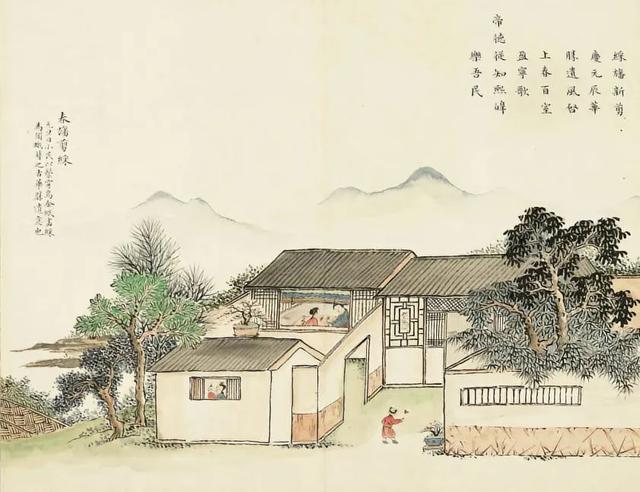

〔清〕吴历《云白山青图(局部)》

汉朝岁首家庭聚餐中,有一道特殊的菜肴,那就是菟髌(兔子的髌骨),“食得菟髌者,名之曰幸”。得幸者,是好兆头,如后世得彩头,令人吉利。还有一说,吃到菟髌者,令人面部不会像菟髌那样难看,得到菟髌就意味着自己不会有这一疾患。髌是膝盖骨,为何得菟髌就能吉利,在秦汉有一颇有深意的解释:古代有一种髌刑,对于钻墙打洞、入室盗窃者,处以髌刑,即去掉犯人的膝盖骨。秦朝残暴,滥施刑罚,“烹俎车裂,黔首穷愁”,所以人们吃到菟髌,就认为自己得到“佳瑞”,说这样就可免除自己遭受髌刑的厄运(《风俗通义》佚文)。菟髌给人带来幸运,这可能是一种古老的习俗,正旦食用它,并赋予它以新的民俗解释,这是秦汉民俗的新发展。

魏晋南北朝时期,岁首称为元正、元日、元会。岁首朝贺仍是朝廷大典,由于典籍缺载,对于魏时元会大礼,只能知道概略情形。魏司空王朗奏事说到岁首朝贺:

故事,正月朔,贺。殿下设两百华灯,对于二阶之间。端门设庭燎火炬,端门外设五尺、三尺灯。月照星明,虽夜犹昼矣。(《宋书·礼一》)

在华灯之下,岁首朝贺之仪,想必美轮美奂。曹植《元会》诗给我们描绘了当日的热闹:

初岁元祚,吉日惟良。乃为嘉会,宴此高堂。尊卑列序,典而有章。衣裳鲜洁,黼黻(fǔfú)玄黄。清酤盈爵,中坐腾光。珍膳杂遝(tà),充溢圆方。……俯视文轩,仰瞻华梁。愿保兹善,千载为常。欢笑尽娱,乐载未央。皇室荣贵,寿考无疆。

穿着干净漂亮的衣裳,享受着珍奇的美味,徘徊在装饰华丽的殿堂之上,希望这种快乐永远,祝福尊辈万寿无疆。晋朝武帝时对元会朝仪进行了重新修订,如傅玄《元会赋》所云:

考夏后之遗训,综殷周之典艺,采秦汉之旧仪,定元正之嘉会。

正月一日前晚,宫廷官员坐于端门外,大乐鼓吹等仪仗设于殿前。“夜漏未尽十刻,群臣集到,庭燎起火。上贺谒报,又贺皇后。”夜漏未尽五刻,群臣入殿堂各就位,“皇帝出,钟鼓作,百官皆拜伏”,皇帝坐定,群臣起身,然后依次朝贺,直到天明时分,皇帝分若干阶段接受藩王、使者、百官的恭贺,百官伏称万岁。皇帝赐众人饮酒饭食。六朝正旦元会时,在殿庭上设白虎樽,樽盖上有一只白虎,如果能在殿庭上直言进谏,就可开此樽饮酒。南朝宋代,废止了冬至庆贺礼,“唯元正大庆,不得废耳”(以上《宋书·礼一》)。梁朝元会,同样在正月一日子夜开始,“梁元会之礼,未明,庭燎设,文物充庭”。地方州府岁首同样行庆贺之礼,梁元帝为荆州刺史时,元日之时,“府州朝贺”(《南朝梁会要·嘉礼》)。

由于《荆楚岁时记》的记载,我们能确知魏晋南北朝元日的具体节俗。该书为南朝人宗懔所撰,记述了当时荆楚一带岁时节日民俗。荆楚处于中国南北东西的过渡地带,其民俗荟萃五方,其节日民俗具有代表意义。正月一日是“三元之日”,所谓三元,即岁之元、时之元、月之元,也就是说正月初一是岁首、四时之首、一月之首。元日人们鸡鸣而起,先到门庭前燃放爆竹,“以辟山臊恶鬼”。然后一家大小都穿戴整齐,依次拜贺尊长。拜贺时要进奉椒酒、柏叶酒、屠苏酒等,人们在元日饮桃汤、吃胶牙糖,并尝试五辛盘,即以葱、蒜、韭、蓼蒿、芥五种辛辣味组合的菜肴,以在春日之初疏通五脏之气,还食用鸡蛋一枚,服用中药“敷于散”(柏子仁、麻仁、细辛、干姜、附子等搭配而成)一剂。元日的饮食目的在于强身健体、辟邪祈福。正如庾信《正旦蒙赉酒》诗云:

正旦辟恶酒,新年长命杯。

六朝元日饮酒俗规奇特,它颠倒了以前饮酒从尊长开始的原则,顺序是从年龄小的开始,因为“小者得岁,先酒贺之”,而老人新年趋老,所以最后饮酒。此外,还在手臂上佩戴却鬼丸,在门户上挂桃板,称为“仙木”,门口画一只大鸡,挂一串苇索,以禳除鬼邪之害。

岁首卜年的民俗也很有趣。正月初一,人们以一串铜钱系在竹杖脚下,旋转着抛到粪堆上,说这样新年即可诸事顺意。

古人行拜贺礼

〔明〕郭诩《人物图册(其一)》

传说商人区明过彭泽湖时,遇到水神,水神邀其做客水府,临行问他要何礼物,有人教区明,只要“如愿”。水神很不情愿地答应了,原来“如愿”是水神的婢女。自此之后,商人要啥,如愿就能满足他。后来在一年的正旦,如愿起来晚了,商人打了如愿,如愿逃到粪堆中,商人用竹杖打粪堆,喊如愿出来,如愿终究没有回来。

这样就流传着正月初一打粪堆、呼如愿的风俗。隋朝时北方人正月十五打粪堆,有人还假装疼痛答应。

六朝时还以正月初一至初七为新年预测日。董勋《问礼俗》:

正月一日为鸡,二日为狗,三日为猪,四日为羊,五日为牛,六日为马,七日为人。正旦画鸡于门,七日贴人于帐。

人们以每一天的阴晴判定未来某物是否丰产,晴则丰产,阴则不熟。六朝战争频繁,人口损失巨大,因此对人口的繁衍极为关注,人日也就成为春节期间特别重要的节日。人们在正月七日人日这天,吃七种菜合煮的菜羹,剪彩绸为人形,或贴屏风,或戴之头鬓,以祈人类之福。立春日,剪彩燕戴于头上,并贴“宜春”帖子,以应节气。正月十五,以豆糜、油糕祭祀门户,晚上迎紫姑,“以卜将来蚕桑,并占众事”。紫姑是古代蚕神,传说她本是一大户人家的小妾,被大夫人迫害致死,死后成为预测年成及人事未来的神灵。人们通常在正月十五晚上做一个偶人迎接紫姑。近代山东仍有正月十五“扎姑姑”的习俗。

隋唐春节,称为元日、岁日、元正。元日是新春的节日,“人歌小岁酒,花舞大唐春”(卢照邻《元日述怀》)。从唐代开始,春节被定为政府法定假日,唐开元年间《假宁令》规定,元日、冬至各给假七日。元日七天假期是年前三天、年后三天。每逢元日,朝廷照例举行早朝大典,庆贺新年。

〔清〕黄钺《京辇春熙册·春旛剪彩》

每岁正旦晓漏已前,宰相、三司使、大金吾,皆以桦烛百炬拥马,方布象城,谓之火城。

由于早朝官员灯烛的繁盛,长安犹如“火城”。中书门下率文武百僚拜表称庆,由内臣宣答。地方诸道贺表,由礼部员外郎接受,取其中官阶最高人的贺表一通跪读进贺。(《南部新书》卷丁)唐人耿湋《元日早朝》诗描写了帝王朝会威仪的庄严与四海一家、共享元日的升平气象:

九陌朝臣满,三朝候鼓赊。远珂时接韵,攒炬偶成花。紫贝为高阙,黄龙建大牙。参差万戟合,左右八貂斜。羽扇纷朱槛,金炉隔翠华。微风传曙漏,晓日上春霞。环珮声重叠,蛮夷服等差。乐和天易感,山固寿无涯。渥泽千年圣,车书四海家。盛明多在位,谁得守蓬麻。

民间元日合家团聚,设宴欢庆。白居易在江南与家人一道团圆度节,感受到亲情的温暖,有《岁日家宴戏示弟侄等兼呈张侍御殷判官》诗为证:

弟妹妻孥小侄甥,娇痴弄我助欢情。岁盏后推蓝尾酒,春盘先劝胶牙饧。形骸潦倒虽堪叹,骨肉团圆亦可荣。犹有夸张少年处,笑呼张丈唤殷兄。

元日饮酒,仍以年少者先饮。裴夷直《岁日先把屠苏酒戏酬唐仁烈》:

自知年几偏应少,先把屠苏不让春。倘更数年逢此日,还应惆怅羡他人。

元日饮酒是对年轻人添岁的祝贺,“称觞惟有感,欢庆在儿童”(李约《岁日感怀》),同时也是对年长者的祝福,“但将千岁叶,常奉万年杯”(赵彦昭《奉和元日赐群臣柏叶》)。

元日祈寿风俗流行。唐武宗会昌二年(842),日本僧人圆仁在长安度过春节,他在《入唐求法巡礼行记》中记下了当时的情形:

正月一日,家家立竹竿,悬幡子。新岁祈长命。

唐朝人日风俗沿袭六朝,剪彩戴胜十分普遍。胜是一种具有特殊信仰意义的头饰,当时的胜大多用彩帛裁剪而成。唐诗中有不少描写人日剪彩的佳句,如李商隐《人日即事》所咏:

镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。

〔明〕戴进《春酣图(局部)》

唐朝人日剪彩更多地表现了节日欢愉的心态,请看徐延寿《人日剪彩》诗:

闺妇持刀坐,自怜裁剪新。叶催情缀色,花寄手成春。帖燕留妆户,黏鸡待饷人。擎来向夫婿,何处不如真。

人日赏春,是唐朝春节风俗,有人登高赏梅,有人歌舞纵酒,鲍防《人日陪宜州范中丞传正与范侍御传真宴东峰亭》:

人日春风绽早梅,谢家兄弟看花来。吴姬对酒歌千曲,秦女留人酒百杯。

人日春风催开了梅花,主人与客人看花饮酒,宴乐于东峰亭上。

正月十五上元节,在六朝时期主要是与春节相连祭祀的节日。隋唐时期,上元放灯、观灯成为春节的重要节俗。元宵灯会的兴盛从隋唐开始,历代相沿。隋炀帝杨广是一个爱热闹的人,每年元宵他都要在都城洛阳举行盛大的灯会,招待外国使者,以夸耀中国的富庶。这位隋朝天子还写了一首《上元夜于通衢建灯夜升南楼》诗:

法轮天上转,梵声天上来。灯树千光照,花焰七枝开。

看来风流天子有着不错的诗才。

唐朝是一个气象万千的时代,元宵张灯风气更盛。八十尺高的百枝灯树,竖立高山之上,百里之外都能见到。二十丈幅的灯轮,“衣以锦绣,饰以金银,燃五万盏灯,簇之如花树”(《朝野佥载》)。唐朝皇帝为了举国同乐,将以前正月十五一夜的灯会延长到三夜,规定正月十四、十五、十六官家放假三日;为了人们通宵观灯游赏,节日期间取消平时的宵禁,即所谓“金吾不禁”。唐初诗人苏味道在《正月十五夜》诗序中说:

京城正月望日,盛饰灯火之会,金吾弛禁,贵戚及下里工贾,无不夜游。

接着他咏赞了唐代元宵的灯火盛况与游乐场景:

火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游伎皆浓李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。

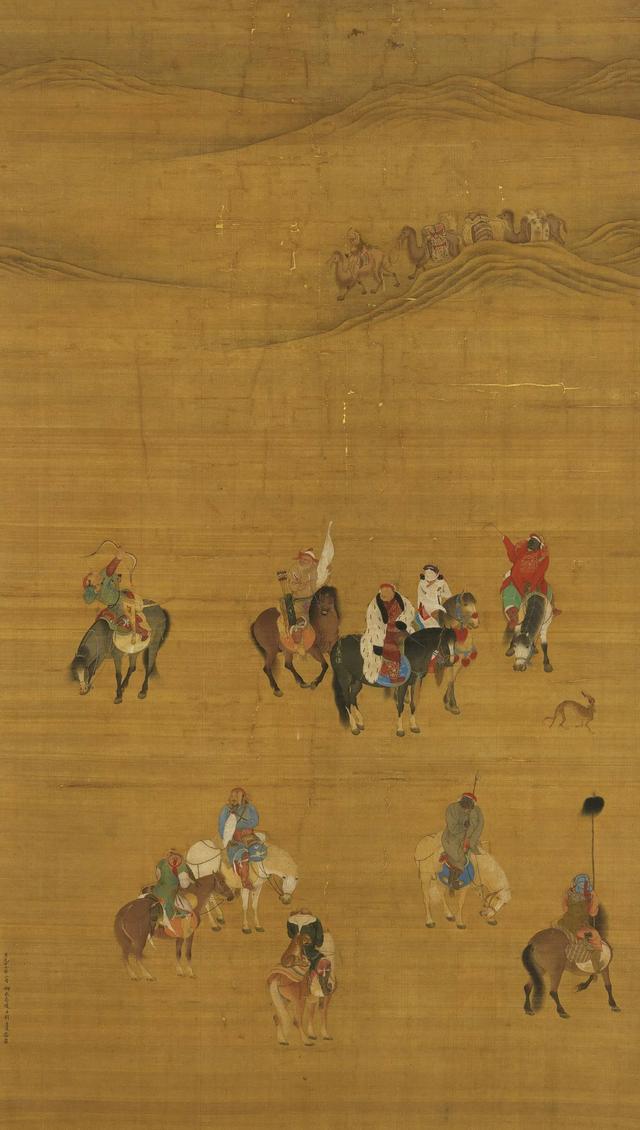

宋元明清各代,春节称为元日或元旦、新年。正旦朝会仪式依然是皇家的重要典礼。北宋东京(今开封)“正旦大朝会”隆重威风,皇帝端坐大庆殿,四名身材魁伟的武士站立殿角,称为“镇殿将军”。殿上陈列仪仗,百官皆朝服冠冕,各路举人头名也身穿官服在朝廷站班。各州进贺官员各持地方特产品进贡。各国使者亦上朝入贺:辽国大使衣着紫窄袍,头顶金冠,冠的后檐尖长,像大莲叶;副使腰裹金带,穿着如汉服。大使拜则立左足,跪右足,以两手着右肩为一拜。副使拜如汉仪。夏国大使副使,均戴金冠,着短小制服,穿红色窄袍。参拜的方式是叉手展拜。高丽与南番交州的使节参拜如汉家仪式。回纥人长髯高鼻,以长帛缠头,散披其服。于阗人皆小金花毡笠、金丝战袍束带,并带妻子同来。各国使者不远万里,参加宋代岁首朝会,皇帝例行赐宴款待。辽人与宋人还要比试箭法,得胜有奖。

伴射得捷,京师市井儿遮路争献口号,观者如堵。(《东京梦华录》卷六)

南宋临安的“元旦大朝会”大体如北宋东京,皇帝坐大庆殿,百官、地方进奏官、各国使臣皆立殿庭。内殿侍卫厉声问:“班齐未?”禁卫人员随班奏:“班齐!”宰相领百官蹈舞拜贺,禁卫人员高声喧呼,名为“绕殿雷”。枢密使等称贺声毕,登殿,弯腰站立,百官皆鞠躬听制。

皇帝制曰:

履兹新庆,与卿等同。

朝贺结束,就殿给宰执群臣赐宴,外国使者次日就馆赐宴。宋朝的岁首朝会比唐朝更为严肃,显示着皇权的威严。

元朝学习了汉家仪制,岁首朝会亦隆重盛大。正月一日,百官待漏于崇天门下,也是夜晚五更入朝。皇帝、皇后先后入座大明殿,待司晨官报时,百官分左右从日精门、月华门进殿,分站两班,向皇帝、皇后鞠躬、跪拜,山呼万岁、万万岁。

丞相上表祝赞:

溥天率土,祈天地之洪福,同上皇帝、皇后亿万岁寿。

然后给皇上三进酒,教坊奏乐。接着宣读中央与地方官的贺表与礼物清单,僧人道长、耆老、外国蕃客依次进贺。礼毕,大会诸王、宗亲、驸马、大臣在殿上赐宴。(《元史·礼乐志》)元代著名诗人萨都剌《都门元日》诗记述元代朝会盛况:

元日都门瑞气新,层层冠盖羽林军。

云边鹄立千官晓,天上龙飞万国春。

宫殿日高腾紫霭,箫韶风细入青旻。

太平天子恩如海,亦遣椒觞到小臣。

元朝帝王继承了中华岁首朝会大礼之仪,在盛大的新年庆典中显示太平气象。

明代建国之初崇尚俭朴,对朝会之礼不大讲究,虽然在洪武元年(1368)定了正旦朝会仪,大略如宋朝元旦朝仪。但似乎明朝朝会只是例行公事,在国家生活中没有多大影响。我们翻检明人的著述,很难看到人们对元日朝会的记述,似乎朝廷上下对元日朝会没有兴趣。人们元日匆忙上朝、退朝,而朝官私下的民间交往显得更热闹。即使在皇宫,人们看重的也不是朝仪,而是日常的节俗活动。隆庆元年(1567)正旦,皇帝在宫中祭天,不用外面的特殊安排,祭品也不用太常[2]准备。类似这样处理正旦朝仪,在明朝后期可能不是偶然。明朝是一个重农的社会,特别重视与农事相关的立春节仪,从资料上看,立春仪式替代了朝会之仪。

立春日进春,都城府县举春案由东阶升,跪置于丹陛中道,俯伏,兴。赞拜,乐作。四拜,兴,乐止。文武官北向立,致辞官诣中道之东,跪奏云:“新春吉辰,礼当庆贺。”赞拜,乐作。五拜三叩头,兴,乐止。仪礼司奏礼毕。

有一则事例特别典型地说明了明朝正旦与立春的地位差异:正统十一年(1446),立春正逢元旦,“礼部议顺天府官进春后,百官即诣班行贺正旦礼”(《明史·志第二十九·礼七》)。就是说由于元旦正好在立春这天,因此立春仪式之后,顺便举行元旦朝会之礼。

据《帝京景物略》记载,明代北京迎春的“春场”在东直门外五里。先立春一日,京城最高首长京兆尹带领府属官吏,或骑马,或乘轿,皆着红色礼服,头簪彩花迎春。迎春的队伍以旗帜前导,接着依次为田家乐班、句芒神亭、春牛台及附属县的官吏人等。迎春队伍游行的路线是由春场游至府衙,表示将春气接到了府内。然后由京兆生员以塑好的小春牛、芒神送入宫廷,进皇上春,进中宫春,进皇子春。仪式完毕后,“百官朝服贺”。立春日,府县官吏都要穿上官服,祭祀句芒,各人用彩杖鞭打春牛三下,以表示官府倡导农耕之意。

清朝元旦朝会成为朝廷例行仪式,“凡元正朝会,岁有常经”。雍正四年(1726),定元旦宴仪。元旦早晨,王、公、百官分别在太和门外与午门外朝服等候,殿内布置完毕后,鸿胪寺官引百官入位,理藩院引外藩王公入殿。皇帝御太和殿,奏中和韶乐,王大臣就殿内,文三品、武二品以上官就丹陛上,其他官员在青幔下,俱一叩,坐,赐茶。授茶礼仪中群臣就座次叩首两次。接着行进酒礼,大臣给皇上跪进酒,一叩,群臣皆叩。皇帝赐晋爵大臣酒,大臣两次叩谢皇恩,归座,群臣皆坐。皇帝进食,分给各筵食品、酒各一卮。然后是歌舞表演,先是蒙古乐歌进;其次,满舞大臣进,以满舞祝贺皇上新年添寿。“对舞更进,乐歌和之。”接着瓦尔喀氏舞起,蒙古乐歌伴奏。每队乐舞结束,都给皇上叩拜。杂戏演出完毕,群臣三叩,大乐奏起,鸣鞭庆祝,以韶乐结束,皇帝车驾还宫。元旦朝贺仪式结束。遇到皇帝大寿正庆或十年国庆,要“特行宴礼”,宴饮后的歌舞表演更丰富,如面具舞、马舞、朝鲜俳乐,回部、金川番童陈演百戏。(《清史稿·礼七》)直到晚清,元旦朝贺仪式依然进行。“接神之后,自王公以及百官,均应入朝朝贺。”朝贺以后走访亲友。

清代春节期间的迎春仪式与明朝略同。立春前一日,顺天府尹率僚属朝服至东直门外迎春。立春日,大兴、宛平县令设供案于午门外正中,恭进皇帝、皇太后、皇后芒神、土牛及用时花插成的春山。进春的物件由府县生员抬进皇宫,然后由府尹主持鞭打春牛的仪式。(《燕京岁时记》)

帝王的正旦朝会作为国家典礼,场面宏大、壮观,是国家时间政治的重要组成部分。朝廷岁首庆贺仪式,年复一年地对君臣关系进行确立,臣下向皇帝叩拜上寿,皇帝赐臣下茶酒,显示皇恩浩荡、与民同庆。盛大的朝贺庆典对内显示国家的太平,对外彰显国威。当然春节朝会在中古社会前后也有细微变化。在隋唐以前,君臣关系相对平和,有一些君臣同庆的节日生活情趣。宋代以后,伴随着君权的强化,君臣关系相对紧张,朝会更多体现着森严的等级秩序,反复的叩拜与效忠性的万岁欢呼,表达的更多是仪式意义。朝会一结束,人们急忙忙赶回各家过自己民俗的年节。宋元明清民间年节喜庆热闹,人们忙碌一年,就为了年底那几天的高兴。

(北宋)正月一日年节,开封府放关扑三日。

即开赌禁三天,任百姓娱乐。无论官员还是百姓从早上就开始互相庆贺。家户店面均张灯结彩,平时的娱乐场所更是车水马龙。平时难得出门的贵家妇女也打扮出门,到赌场观赌。贫户小民在年节也换上新洁的衣服,把酒相酬。(《东京梦华录》卷六)

南宋正月初一,“谓之元旦,俗呼新年”,为一岁节序之首。杭州士大夫年初三日,交相拜贺。“细民男女亦皆鲜衣,往来拜节。”当时年节出游寺庙宫观的风气很盛,寺观整天游人不断。年节是人们聚会的良机,家庭宴会气氛热烈,“家家饮宴,笑语喧哗”(《梦粱录》卷一)。

〔清〕佚名《弘历古装行乐图》

两宋元宵街市灯火通宵达旦,歌舞百戏,杂耍表演,“奇巧百端,日新耳目”。元宵灯彩更盛于隋唐。《东京梦华录》载开封宣德楼对面作灯棚彩山:

彩山左右,以彩结文殊、普贤,跨狮子、白象,各于手指出水五道,其手摇动。用辘轳绞水上灯山尖高处,用木柜贮之,逐时放下,如瀑布状。又于左右门上,各以草把缚成戏龙之状,用青幕遮笼,草上密置灯烛数万盏,望之蜿蜒如双龙飞走。

灯山与宣德楼之间有两根高达数十丈的长竿,上绘灯彩,纸糊百戏人物,悬于竿上,风动宛若飞仙。元宵夜,皇帝登楼观赏灯彩与乐人表演,游人与皇帝共享佳节,成为北宋开封盛景。《桯(tīng)史》记宋宣和中元宵张灯,有夫妇在观灯中走失,妇人来到端门饮赐酒,将金杯偷藏怀中,被卫士发现,送到皇帝面前,妇女口占词一首,其中一句为:“归家恐被翁姑责,窃取金杯作照凭。”皇帝听说后,一时高兴,将金杯赐给妇女,让侍者将其送回。南宋临安元宵热闹虽不及东京,亦“家家灯火,处处管弦”,民间歌舞杂艺表演得到官府的奖励与支持。据《梦粱录》记载,各种有名的舞队班社不下数十家,如清音、遏云、掉刀、鲍老、胡女、乔迎酒、焦锤架儿、仕女、杵歌、竹马儿、村田乐、神鬼等。还有苏家巷二十四家傀儡、府第中的家乐儿童等,亦“清音嘹亮,最可人听”,人们当街戏耍,竟夜无眠。

元朝官员在正旦朝会仪式以后,开始进行民间私人性质的庆贺活动,如大都城内,京官虽然已经在官府聚会,但在民间仍行“岁时庆贺之礼”。人们相互迎送往还,年酒是一定要喝的,如果设席招待,就将食品排列于桌案之上。人们拜年贺节,往返于茶坊酒肆之间,活动要延续数天,直到正月十三日,街上开始卖糖糕、黄米枣糕及辣汤、小米团等元宵节令食品。市井商贩在街头搭起草屋,卖琉璃葡萄灯、奇巧纸灯、谐谑灯以及烟火爆仗之类。元宵灯火至十六日结束。大都元宵灯火,值得一提的是“独树将军”。这棵树在丽正门(今正阳门,俗称“前门”)外,当时是定皇宫方位的方向树,被元世祖忽必烈赐封为“独树将军”。每年元旦元宵,树身悬挂诸色花灯,“高低照耀,远望火龙下降”。不过就灯火热闹情形看,元朝远逊于宋朝。元朝统治者,常常有禁止民间灯会之举。

明代正旦朝会不常举行,无论宫廷、民间都享受着节日亲情。刘若愚在《酌中志》中记述的明代宫廷的春节与民间春节大体一致:初一日为正旦节,自年前腊月二十四日祭灶之后,宫眷内臣都穿上葫芦景补子及蟒衣。各家皆蒸点心,贮存肉食,准备一二十天的食品。年三十晚上,就开始互相拜祝,名为“辞旧岁”,大吃大喝,鼓乐喧阗,以为庆贺。年节要装饰门庭,门旁植桃符板、将军炭,贴门神。屋内悬挂福神、鬼判、钟馗等年画。床上悬挂金银八宝、西番经轮,或者用黄钱编成钱龙。屋檐插芝麻秸,庭院焚柏枝,名曰“ (ǒu)岁”。正月初一五更起来,焚香放纸炮,将门杠在院子里抛掷三回,名曰“跌千金”;饮椒柏酒,吃水点心,当时也称扁食,即饺子。在饺子里暗包一二枚银钱,吃到这只饺子的人,意味着一年好运。这天人们相互拜访、祝贺,称为“贺新年”。从岁暮到正旦,人们头上都戴“闹蛾”,蛾儿用乌金纸剪裁而成,点染上彩,也有制成草虫、蝴蝶之类,做头上的装饰,以应节景。人日,吃春饼合菜。初九开始耍灯市买灯,吃元宵。十五日张灯,内臣宫眷皆穿上灯景补子蟒衣。灯市至十六最盛,“天下繁华,咸萃于此。勋戚内眷登楼玩看,了不畏人”。(《酌中志》卷二十)

明代北京民间春节更为生动有趣。当家人元旦晨起,率妻子等拜天地、拜祖先、煮饺子、给长辈上寿。元旦出游,在路上碰到亲友,就在街上叩头。头上戴的花饰称为“闹嚷嚷”,同样是乌金纸做的飞蛾、蝴蝶、蚂蚱等,大如掌,小如钱,男女大小“各戴一枝于首中,贵人有插满头者”(沈榜《宛署杂记》卷十七)。正月初一,北京人上东岳庙烧香。初一至初三到白塔寺绕塔。初十至十六东华门外灯市繁华,“是时四方商贾辐辏,技艺毕陈,珠石奇巧,罗绮毕具,一切夷夏古今异物毕至。观者冠盖相属,男妇交错”。观灯的时间集中在三天,十四曰试灯,十五曰正灯,十六曰罢灯。元宵节期间,正阳门、宣武门、崇文门夜晚均不关门,“任民往来”。正月十六妇女结伴夜游,传说这样就会祛除腰腿疾病,名曰“走桥”。到城门之处,暗中举手摸城门钉,摸中者,就意味着得到男丁的吉兆,名曰“摸钉儿”。城内小儿在正月十六玩打鬼游戏,一人腰中系绳扮鬼,众小儿共牵一绳,轮流突袭该鬼,游戏的要点是击鬼而避免为鬼所执,一旦被鬼抓住,该人就要替代做鬼。该游戏有锻炼小儿体能与反应能力的功用。京郊乡村人在十一日至十六日,用秫秆布置灯阵,人们进入,稍不小心就会迷路,称为“黄河九曲灯”。十三日,各家用小盏一百零八枚,夜晚点亮后,遍置井、灶、门、户、砧石之间,称为“散灯”。

清代贺年拜年之俗沿袭明朝,清晨,士民之家,着新衣冠、肃佩带、祭神祀祖、焚烧纸钱、阖家团拜后,出门拜年贺节。有的“具柬贺节”,就是在红纸片上写上恭贺新年等词以及自己的姓名,在初三以前送给亲戚朋友。有的登门揖拜,朋友之间在门口互相拜贺,亲戚挚友则拿出春酒、年糕等共贺新春。大户人家之间,则带二三随从,路远就坐轿或乘马,正月十五前相互拜年。即使路上亲友相遇,也要下车长揖,口诵“新禧纳福”。北京拜年贺节的节日食品十分讲究:

〔明〕朱邦《明代宫城图》

镂花绘果为茶,十锦火锅供馔。汤点则鹅油方补,猪肉馒首,江米糕,黄黍饦(tuō);酒肴则腌鸡腊肉,糟鹜风鱼,野鸡爪,鹿兔脯;果品则松榛莲庆,桃杏瓜仁,栗枣枝圆,楂糕耿饼,青枝葡萄,白子岗榴,秋波梨,苹婆果,狮柑凤橘,橙片杨梅。杂以海错山珍,家肴市点。

即使不是近亲密友,也要举酒三杯。当时俗话说:“新正拜节,走千家,不如坐一家。”(潘荣陛《帝京岁时纪胜》)晚清元旦官方朝贺之后,民间拜年庆祝活动迅速展开。

朝贺已毕,走谒亲友,谓之道新喜。亲者登堂,疏者投刺而已。貂裘蟒服,道路纷驰,真有车如流水马如游龙之盛,诚太平之景象也。(《燕京岁时记》)

是日,无论贫富贵贱,皆以白面作角而食之,谓之“煮饽饽”,举国皆然,无不同也。富贵之家,暗以金银小锞(kè)及宝石等藏之饽饽中,以卜顺利。家人食得者,则意味着终岁大吉。

作为岁首的春节,在传统社会是官民共享的第一大节。官方每到岁首举行盛大朝会,以隆重的朝仪显示帝国的威严与统驭力,同时也借观看节日灯火与欣赏杂艺表演之机,表露出与民同乐的姿态,以和谐社会。民间年节是历时一月的节日过程,特别重视除夕、新年与元宵,与官方朝会对应的是家庭与社会的贺岁礼仪。热烈祥和的贺岁礼仪,不仅稳固了家庭伦理关系,增进了家人的亲情,同时也使人们的社会关系得到调整与再造。

【图文源自网络,侵权删除】