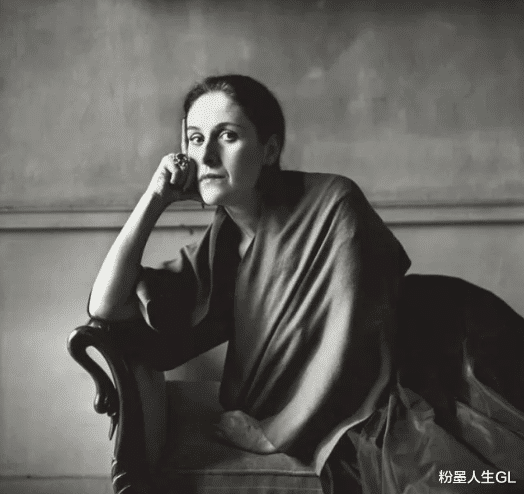

她曾是巴黎艺术圈的先锋摄影师、诗意的超现实主义者,却在历史的尘埃中沦为“毕加索的情人”。朵拉·玛尔(Dora Maar)的一生,是被天才吞噬的隐喻,也是女性艺术家在男权艺术史中挣扎的缩影。今天,我们撕下标签,还原一个被剥夺的传奇。

1930年代的巴黎,朵拉·玛尔以摄影师身份活跃于超现实主义浪潮中。她的镜头是锋利的诗——扭曲的街头、破碎的镜子、蒙太奇拼贴的梦境,无一不挑战现实与虚幻的边界。但为何她的名字鲜少与曼·雷、布列松比肩?

答案藏在性别与权力的夹缝中。当时的艺术圈默认女性是“缪斯”而非创作者,而朵拉·玛尔偏偏拒绝成为花瓶。她与诗人保罗·艾吕雅、导演路易斯·布努埃尔合作,策划实验电影,以多重身份活跃于先锋阵地。若历史给予她公平的舞台,她或许会是另一个弗里达·卡罗,以痛苦与才情镌刻艺术史。

1936年,29岁的朵拉·玛尔在咖啡馆用刀刺穿手指间的桌布,鲜血与刀刃的表演吸引了毕加索。这场相遇,成为她命运的拐点。

毕加索将她的脸肢解重组,画下《哭泣的女人》系列。那些扭曲的线条与泪水,成就了立体主义的巅峰,却也将朵拉·玛尔永久钉在“痛苦情人”的十字架上。“你的眼泪,是我最好的颜料。”毕加索的残忍情话,暴露了这段关系的本质:他是掠夺者,而她成了被解剖的标本。

更隐秘的悲剧在于,毕加索对朵拉的控制渗透到创作领域。他禁止她继续摄影,称“绘画才是真正的艺术”,并迫使她在自己的画作前充当助手。曾经镜头后的观察者,沦为画笔下的客体。而朵拉的绘画天赋,在毕加索的阴影下始终未能完整绽放。

1945年,毕加索抛弃朵拉,她陷入严重的精神崩溃。此后的岁月,她隐居巴黎,皈依宗教,焚烧自己的画作,仿佛要将前半生的疯狂付之一炬。

但灰烬中仍有星火。晚年的朵拉重拾画笔,创作出一批抽象风景画:阴郁的色调中透出克制的秩序,像一场与自我的和解。这些作品直到她去世后才被重新发现,艺术评论家惊叹:“它们不属于任何流派,只属于朵拉·玛尔自己。”

朵拉的悲剧不是孤例,而是所有被男性天才遮蔽的女性的寓言。艺术史惯于将女性简化为“灵感来源”,却对她们的创作本能视而不见。

朵拉·玛尔不需要被“拯救”,只需要被看见。她不是毕加索的注脚,而是一面镜子,照见艺术史中未被书写的沉默真相。当我们凝视她镜头下的裂痕与画布上的暗涌,也是在凝视所有曾被剥夺名字的女性创作者——她们从未停止呐喊,即便回声迟到了半个世纪。