在灵魂深处那片被静谧所笼罩的幽谧之境,渴望的火焰仿若暗夜里熠熠生辉的星芒,于无声无息间悄然蛰伏了悠悠岁月。我心底始终藏着一个炽热的梦想,那就是踏上一场能让灵魂震撼的非凡旅途。

尚未启程,张掖对我而言,只是地理课本上的名词,网络世界里模糊的图片,人们口中的遥远故事。某个看似寻常却又格外特别的午后,我在旧书堆里不经意地翻到一本泛黄的游记,那纸张散发着岁月陈旧而独特的气息,每一页的摩挲都似在与过去对话。书中寥寥数语提及张掖,仿若一把由神秘力量铸就的钥匙,刹那间开启了我内心深处那扇紧闭的好奇之门。

我的脑海中随之勾勒出一幅幅神秘莫测、如梦如幻的画面:漫天黄沙犹如无形之手肆意翻搅,狂舞不息,一座古老城池隐约浮现其间,城墙上斑驳的痕迹仿佛在低吟往昔的辉煌与沧桑岁月,每一道裂痕都镌刻着历史的痕迹;色彩斑斓的山峦沐浴在落日余晖的温柔拥抱中,绽放出奇异而迷人的光辉,那光辉如同流淌的梦幻诗篇,每一抹光晕都交织着时光的传说;悠长的驼铃声悠悠地从岁月深处传来,带着丝绸之路的风沙与传奇,似在低语着那些被尘封在历史长河中的不为人知的过往。从那一刻起,张掖这两个字,就如同蕴含着无限生命力的种子一般,悄然在我心中种下了好奇的根苗,而后生根发芽,肆意生长 。

“张国臂掖,以通西域”,这简短却极具力量的八字,宛如黄钟大吕,在历史的悠悠长河中激昂奏响,那雄浑的余音久久回荡,穿透千年的时光。回溯往昔,汉武帝怀揣着打通中原与西域通道的宏伟梦想,高瞻远瞩,毅然派遣霍去病将军西征。霍去病将军不负使命,通过一系列巧妙而果断的行动,不仅巩固了汉朝在西域的统治,还开创了中国与中亚、西亚之间的贸易和文化交流,为中国乃至世界的历史产生了深远的影响。霍去病,这位年少成名的军事天才,恰似划破苍穹的耀眼流星,周身裹挟着大汉王朝那气吞山河的雄浑气魄与壮志豪情。

他在沙场上纵横驰骋,身姿矫健如猎豹,眼神锐利似雄鹰,一路所向披靡,如入无人之境,以雷霆万钧之势大败匈奴。他的铁骑无情地踏过河西走廊,扬起的滚滚尘埃,犹如胜利的激昂旋律,每一粒都承载着那段波澜壮阔历史的记忆,在风中低吟着大汉的辉煌与武威。在这片饱经沧桑、被鲜血与汗水浸润的土地上,张掖郡应时而生,自此,它犹如一位坚韧不拔的历史守护者,默默屹立于岁月的滔滔洪流之中,冷静旁观着无数的烽火连天、朝代兴衰,以及东西方文化的热烈交汇与深度融合。它目睹了商旅的往来,见证了文化的传播,成为丝绸之路文化交流的关键枢纽,每一块砖石都铭刻着历史的记忆。

彼时的张掖,作为丝绸之路的商贾重镇与咽喉要道,自夏、商、周时期起,便在这片土地上挥毫泼墨,书写着属于自己的传奇篇章。从戎、羌之地的古朴神秘,那里的人们在天地的怀抱中悠然自得,与自然和谐相融,延续着古老而又独特的民俗风情,他们的信仰、舞蹈、歌谣,皆是这片土地最初的文化脉络;到乌孙、月氏游牧生活的自由奔放,他们逐水草而居,骏马嘶鸣,羊群如云,广袤的草原是他们的舞台,演绎着自由不羁的牧歌,他们的骑射技艺精湛无双,帐篷文化别具一格,为张掖的文化画卷添上了灵动的一笔;再到汉武帝时期正式纳入中原王朝版图,开启波澜壮阔的历史新篇,张掖宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在华夏大地的西北边陲,成为民族融合与文化交流的关键纽带。此后,佛教沿着丝绸之路传入张掖,与当地文化交融,催生了独特的石窟艺术。

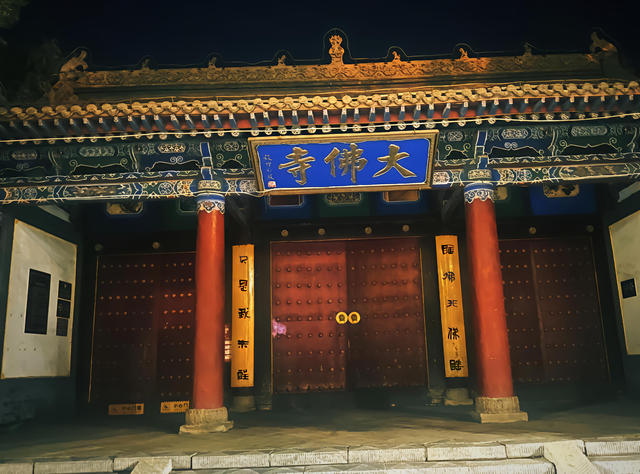

张掖大佛寺和马蹄寺等宗教圣地,不仅承载着人们的信仰与精神寄托,而且见证了佛教文化的繁荣发展。大佛寺始建于西夏永安元年(公元1089年),历史上曾是西夏、元、明、清时期的皇家寺庙,其建筑群规模宏大,包括牌楼、山门、大佛殿等,殿内供奉着国内现存最大的室内泥塑卧佛——释迦牟尼涅槃像。马蹄寺石窟群开凿于十六国北凉时期,距今约1600多年的历史,是河西走廊著名的佛教胜地,拥有精美的石窟艺术和丰富的文物遗迹。每一段历史,都像是一首激昂澎湃的史诗,在岁月的长河中汹涌澎湃,诉说着往昔的金戈铁马、繁华昌盛与跌宕起伏。

邂逅自然:七彩丹霞与平山湖大峡谷当我终于真正伫立在七彩丹霞的土地上时,我被眼前的景象彻底震撼。这里的丹霞地貌,由6500万年前的湖盆沉积形成,经过亿万年地壳运动和自然侵蚀,形成了如今色彩斑斓的岩石层。每一块岩石都仿佛讲述着地球演变的故事,而我,仿佛被一只无形却有力的大手紧紧揪住,思维瞬间凝固,只剩下对眼前美景的惊叹。“色如渥丹,灿若明霞”,这是古人对它的精准描摹,可当亲眼所见,才惊觉任何文字都难以完全展现它的美,那是一种言语难以尽述的壮丽震撼。

连绵起伏的山峦,像是大自然这位顶级画家,用最绚丽的色彩精心勾勒的杰作,每一道线条都充满了生命力。红、黄、橙、绿、白等多种鲜艳的色彩相互交织,在阳光的轻抚下熠熠生辉,每一抹色彩都像是生命的跃动,充满了生机与活力,又似是大自然打翻了调色盘,将世间最浓烈的色彩毫无保留地倾洒于此。这不仅仅是自然的杰作,更是大地与苍穹在漫长岁月里共同谱写的壮丽诗篇,每一座山峰、每一道纹理,都承载着地壳运动的记忆,是亿万年时光雕琢的痕迹。

我沿着蜿蜒曲折的栈道缓缓踱步,每一步都像是踏入了一个全新的梦幻世界,每一步都生怕惊扰了这片神奇的土地。有的山体宛如一条巨龙横卧大地,身上的鳞片闪烁着五彩光芒,仿佛下一秒就要腾空而起,遨游天际,去追寻那无尽的自由;有的则像一座古老的城堡,静静地矗立在时光深处,一砖一瓦都诉说着往昔的故事,那些故事里有英雄的传说,还有岁月的沧桑。我登上观景台,俯瞰着这片色彩的王国,只觉苍穹之下,万物皆在足下延展,心中不由自主地腾起一股对大自然浩瀚无垠的敬畏之情,那一刻,我仿佛与这片土地融为一体,感受到了它的心跳和呼吸,灵魂也在这震撼的美景中得到了净化,所有的烦恼与疲惫都被这绚烂的色彩所驱散。七彩丹霞,它既是视觉上的极致盛宴,亦是心灵深处的一次神圣洗礼,让我在自然的雄浑与壮美中,领悟到生命的渺小与伟大。

离开七彩丹霞,我来到了平山湖大峡谷。这里与七彩丹霞的柔美截然不同,展现出一种雄浑壮阔的阳刚之美,仿佛是大自然用力量谱写的雄浑乐章。峡谷幽深,峰林奇特,大自然宛若一位力拔山兮的巨匠,以其鬼斧神工将斑斓山体雕琢成一幅幅精妙绝伦的山水画卷,每一幅画卷都记录着地壳运动的痕迹,诉说着地球的古老历史。

这里的每一块岩石,都历经了风雨的侵蚀、岁月的雕琢,它们是地球变迁的见证者,每一道沟壑都铭刻着时光的密码。我沿着陡峭险峻的栈道下行,每一步都充满了挑战与未知,每一步都像是在与过去的时光对话。深入到峡谷底部,那种深邃与神秘的气息扑面而来,仿佛踏入了一个被遗忘的世界。脚下是崎岖的山路,每一块石头都像是在诉说着岁月的磨砺,它们历经风雨侵蚀,时光的雕琢使其更加沧桑;两侧是高耸的石壁,仿佛是大自然竖起的巍峨丰碑,每一道纹理都是历史的铭刻,耳边风声呼啸,仿佛历史的回响与大自然的私语交织,我仿佛穿越时空,回到了远古时代,见证了这片土地的沧海桑田,目睹了山川的变迁与生命的轮回。

在峡谷底部,我乘坐着骆驼车,缓缓穿梭在峡谷之间,感受着不一样的刺激与乐趣。骆驼的脚步声在空旷的峡谷中回响,与风声交织,宛如一首雄浑的交响曲,那是大自然与历史共同演奏的乐章。这里的每一块岩石、每一道沟壑,都像是大自然的杰作,向我展示着它的伟大与神奇,它们是地球历史的见证者,让我对大自然的创造力充满了惊叹与钦佩,也让我对这片土地的敬畏之情愈发深沉。平山湖大峡谷,它以其雄浑的气魄和深邃的内涵,让我深刻体会到自然的力量与历史的厚重,在这片神奇的土地上,人类的足迹不过是短暂的一瞬,而自然与历史的交融却永恒不息。

在张掖市区广场的南侧,我踏上了探寻历史的旅程,来到了那座饱含历史和文化底蕴的佛教圣地——张掖大佛寺。这座始建于1076年的寺院,不仅是中国涅槃宗的发祥地,也是丝绸之路上的重要文化节点,见证了中西文化的碰撞与融合。它犹如一位饱经风霜的智者,默默伫立于斯,静观岁月流转,守护历史印记,每一砖一瓦皆镌刻着时光的篇章。走进大佛寺,首先映入眼帘的是宏伟壮观的大佛殿,那飞檐斗拱,像是展翅欲飞的大鹏,充满了古朴与庄重的气息,仿佛在诉说着往昔的辉煌。这座古刹,承载着河西走廊佛教文化的千年积淀,屹立于历史与信仰的交汇之处,成为不朽的丰碑。

相传,大佛寺始建于西夏崇宗永安元年,一位名叫嵬咩的国师,在此处掘出了一尊卧佛,于是便有了这座寺庙的雏形。此后,历经岁月的洗礼和朝代的更迭,大佛寺在历史的洪流中不断发展壮大。始建于西夏永安元年(1098年)的大佛寺,曾名卧佛寺,见证了河西走廊佛教文化的传承与发展。明清时期,大佛寺得到扩建和修缮,成为丝绸之路上多元文化交流与融合的重要见证。1996年,大佛寺被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,逐渐成为河西走廊佛教文化的重要圣地,吸引着无数信徒前来朝拜,承载着人们的信仰与希望。它不仅是佛教文化的传承之地,更是不同文化交流融合的见证者,在历史的长河中,它见证了丝绸之路的繁荣,见证了不同民族、不同信仰的人们在这里汇聚,共同书写着文化交流的传奇。

殿内,一尊巨大的卧佛安详地躺在佛坛之上,这便是亚洲最大的室内木胎泥塑卧佛 —— 释迦牟尼涅槃像。佛像身长 35 米,肩宽 7.5 米,佛手指中甚至可睡一人,其规模之宏大令人叹为观止。卧佛神态恬静安详,仿佛进入了永恒的涅槃境界,那微微闭合的双眼,像是在俯瞰着世间万物,洞察着人间的悲欢离合,又像是在沉思着宇宙的奥秘,探寻着生命的真谛。

在卧佛身后,塑有迦叶、阿难等十大弟子,他们或悲恸,或沉思,表情各异,栩栩如生,仿佛在为佛祖的涅槃而哀伤,又像是在领悟着佛法的真谛,每一尊塑像都蕴含着深厚的佛教文化内涵;南北两侧则塑有十八罗汉,他们形态万千,每一尊都刻画得细致入微,或怒目圆睁,或笑容可掬,或手持法器,仿佛都有着自己的故事,等待着人们去聆听,去解读他们所代表的佛教智慧。这些塑像,不仅是艺术的瑰宝,更是佛教文化在张掖这片沃土上深深扎根、蓬勃发展的象征,它们承载着信徒们的无限虔诚与崇高敬仰,见证了佛教文化在张掖这片土地上的悠久传承与繁荣发展。

大殿四壁和二层板壁上绘有精美的壁画,内容丰富多样,有佛、菩萨、弟子、诸天神将、佛经故事及《西游记》人物等,线条流畅,色泽清丽,历经数百年依然鲜艳夺目。这些壁画,就像是一部部无声的史书,记录着古代佛教文化的繁荣与发展,也展现了古代人民的智慧和艺术才华,它们是历史的见证者,诉说着佛教在张掖的传播与演变。

壁画中的每一个形象、每一个场景,都蕴含着丰富的文化内涵,它们不仅是古代艺术家对佛教信仰的深刻诠释,更是当时社会生活风貌的鲜活写照。我静静地站在那里,聆听着寺院里传来的悠悠钟声,那钟声仿佛穿越了千年的时光,带着历史的厚重与宁静,感受着佛教文化的博大精深,心灵仿佛被一场春雨洗涤,变得纯净而安宁,所有的杂念都在这钟声与佛韵中消散。张掖大佛寺,它以其宏伟的建筑、精美的佛像和壁画,以及深厚的佛教文化底蕴,让我在历史与信仰的交融中,感受到了心灵的震撼与洗礼。

而在祁连山脚下的马蹄寺,我又一次被历史的厚重所震撼。马蹄寺石窟群开凿于十六国北凉时期,距今已有1600余载,它是岁月雕琢的杰作,更是历史长河中璀璨的瑰宝。它以其独特的石窟艺术、壮丽的自然风光和浓郁的民族风情,吸引着无数游客前来探寻它的奥秘,就像一个神秘的宝藏,等待着人们去挖掘,去揭开它神秘的面纱。马蹄寺,不仅仅是一处旅游胜地,更是一座文化的宝库,它蕴含着丰富的历史、宗教、艺术和民族文化内涵。

传说,天马下凡时曾在此饮水,留下了深深的马蹄印,马蹄寺便由此得名。这个传说为马蹄寺增添了一抹神秘的色彩,使其更具魅力。我沿着狭窄而陡峭的台阶拾级而上,每一步都似轻踏于历史的薄雾之上,心中满载敬畏与期盼。每一块石头都承载着岁月的痕迹,每一级台阶都见证了无数信徒的虔诚。

来到了那座神奇的 “三十三天” 石窟,它共有七层,呈宝塔形开凿于悬崖绝壁上,共有二十一个石窟,形如一座佛像塔镶嵌在百多米高的绝壁悬崖之上,远远望去,气势恢宏,令人叹为观止。它是古代工匠们智慧与勇气的结晶,是信仰的力量支撑着他们在如此艰险的环境中创造出这惊世之作。我小心翼翼地沿着栈道前行,栈道在岩体内部蜿蜒曲折,仿佛是一条通往历史深处的时光隧道,每一步都充满了挑战,每一步都能感受到古人的智慧和勇气,他们在那样艰苦的条件下,一锤一凿地雕刻着自己的信仰和希望,怎能不让人敬佩?

站在石窟顶层,俯瞰着周围的壮丽景色,远处的祁连山白雪皑皑,与脚下的石窟相互映衬,构成了一幅美轮美奂的画面。祁连山的雄伟壮丽与石窟的古朴庄严相得益彰,自然景观与人文景观在此完美融合。我仿佛亲眼目睹了那些工匠们,在这崇山峻岭间挥洒汗水,他们不畏艰难险阻,于悬崖峭壁之上,以一锤一凿之功,精心雕琢着心中的信仰与希望。汗水浸透了他们的衣衫,却浇不灭他们坚定的信念之火,熠熠生辉。我也感受到了佛教文化在这里的传承与发展,一代又一代的信徒,在这里虔诚地朝拜,寻求心灵的慰藉和解脱,他们的信仰之光,照亮了这片古老的土地,也让马蹄寺成为佛教文化传承的重要载体。马蹄寺,它以其独特的石窟艺术和深厚的历史文化底蕴,让我在自然与人文的交融中,领略到了历史的厚重与信仰的力量。

体验自然风情:山丹军马场、康乐草原、夏日塔拉草原与张掖国家湿地公园在河西走廊中部的大马营草原上,我来到了山丹军马场。这里是世界上历史最悠久、亚洲规模最大的马场,也是我心中的一片草原天堂,每一寸土地都散发着自由与奔放的气息。广袤无垠的草原,如一幅无边的绿色画卷,铺展在蔚蓝的天际线下,与洁白的云朵交相辉映,共同勾勒出一幅动人心魄的自然美景,令人心旷神怡。蓝天白云下,成群的骏马在草原上肆意奔腾,它们的鬃毛在风中飘扬,宛若战旗猎猎,洋溢着力量与热忱,每一匹马皆是草原的灵魂,自在且灵动;羊群、牛群悠然食草,其身影在草原上犹如点点繁星,镶嵌于这片翠绿的画卷,绘就了一幅生机盎然的草原景致,令人深切体会到大自然的宁静与美好。山丹军马场,它不仅是一片自然的乐土,更是草原文化的传承之地,承载着千年的养马传统和草原民族的精神。

回溯历史,山丹军马场的渊源可追溯至西汉时期。骠骑将军霍去病大败匈奴后,在此筑城、屯兵、养马,以当地马种为基础,引进各种西域良马,杂交培育出了驰名天下的山丹马。此后,山丹军马场一直是皇家养马的重要场所,历经 2000 多年的历史变迁,依然保持着其独特的地位。山丹马体形匀称,粗壮结实,雄健剽悍,耐粗饲,适应性良好,速度和持久力俱优,是良好的军马和役马。它们不仅是战争中的得力伙伴,更是草原文化的象征,承载着历史的记忆与民族的精神。

至今,这里依然延续着传统的养马方式,你可以看到牧马人骑在马背上,熟练地驱赶着马群,吆喝声、马蹄声交织在一起,充满了生活的气息。他们的技艺代代相传,每一个动作都蕴含着对草原和马匹的深厚情感。山丹军马场,它是历史与现实的交汇点,在这里,古老的养马传统与现代的生活方式相互交融,共同演绎着草原文化的独特魅力。

我跃上一匹雄壮的骏马,在辽阔的草原上肆意驰骋,耳边风声呼啸,如同大自然低沉的吟唱,讲述着草原的古老传说。那一刻,我仿佛成为一名真正的草原骑手,忘却了一切烦恼和疲惫,心中只有自由和快乐,与骏马一同追逐着自由的梦想。晚上,我参加了草原露营,在星空下搭起帐篷,与来自五湖四海的朋友一起分享美食,畅谈人生。星空如钻,镶嵌于幽邃的天幕,草原之夜,静谧而祥和。我仰卧草地,凝视星河,沉浸于大自然的宁静与和谐之中,心中洋溢着对生活的热爱,对未来的无限憧憬,仿佛时间在这一刻凝固。在山丹军马场的时光,让我深刻体验到了草原文化的自由与奔放,也让我感受到了人与自然和谐共生的美好境界。

离开山丹军马场,我踏入了康乐草原。这里犹如一片被岁月遗忘的净土,散发着原始而质朴的气息。连绵起伏的山峦像是大地温柔的怀抱,将这片草原紧紧拥入其中。草原上,各色野花肆意绽放,红的似火,粉的像霞,白的若雪,它们交织在一起,编织成了一块五彩斑斓的花毯。远处,洁白的羊群如云朵般缓缓移动,牧羊人的歌声在草原上空悠悠飘荡,那质朴的旋律,饱含着对这片土地的热爱与眷恋,每一个音符都仿佛在诉说着草原的古老传说。在这里,我放慢脚步,静坐在草地上,让指尖轻轻抚过嫩绿的草尖,感受着微风的轻抚,聆听着大自然的心跳,仿佛时间都为这片宁静的草原而停滞,内心也变得无比平和与安宁。在牧民的热情邀请下,我走进了他们的蒙古包。一踏入,浓郁的奶香与温暖的气息扑面而来。

我坐在厚实的毡毯上,品尝着刚煮好的奶茶,那醇厚的奶香交织着茶叶的芬芳,瞬间温暖了我的心房,也拉近了我与草原的距离。牧民们围坐在一起,用质朴的语言分享着他们的生活点滴,讲述着草原上的趣事和古老的传说,那些故事中蕴含着对自然的敬畏,洋溢着对生活的热爱,每一个字都跃动着生命力,让我对草原生活充满了无限的向往。

告别康乐草原,我来到了夏日塔拉草原。夏日塔拉草原宛如一颗璀璨的绿宝石,镶嵌在天地之间。这里地势开阔,视野极为广袤,极目远眺,看不到边际的草原与蓝天相接,仿佛一幅无边无际的绿色画卷。微风拂过,茂盛的牧草如波浪般起伏翻涌,散发出阵阵清新的草香。星星点点的野花如繁星般点缀其间,肆意绽放,为这翠绿的海洋平添了几分灵动与生机。

草原上,洁白的羊群像散落的云朵,悠然自得地吃草;膘肥体壮的牛群迈着沉稳的步伐,偶尔发出低沉的叫声;矫健的骏马时而悠闲踱步,时而奔腾驰骋,展现着生命的活力与自由。远处,几座洁白的蒙古包如珍珠般散落,袅袅炊烟自包顶袅袅升起,为这片宁静的草原平添了几分生活的气息。

当夜幕降临,我躺在柔软的草地上,仰望星空。夏日塔拉的夜空格外清澈,繁星闪烁,浩瀚的银河像一条璀璨的丝带横跨天际。耳边传来微风拂过草地的沙沙声,偶尔夹杂着几声虫鸣,仿佛是大自然演奏的摇篮曲。在这里,我忘却了尘世的喧嚣与烦恼,心灵得到了前所未有的宁静与放松,真切地感受到了大自然的伟大与神奇,也领悟到了人与自然和谐共生的美好真谛。

而在张掖市区北郊的张掖国家湿地公园,我又领略到了大自然的另一种魅力。这里是城市的 “绿肺”,也是大自然赐予张掖人民的宝贵财富,是城市与自然和谐共生的典范。我漫步在木质栈道上,栈道像是一条蜿蜒的丝带,穿梭在湿地之间,将湿地的美景一一串联。周围的湿地风光美不胜收,水草繁茂,芦苇轻摇,仿佛一片翠绿的汪洋,微风拂过,泛起细腻的波纹,每一叶都在低语生命的呢喃;遥望远方,一群候鸟于水面翩跹起舞,它们的倒影在水中轻轻摇曳,勾勒出一幅动人心魄的画卷,宛如大自然以水墨挥洒的杰作,洋溢着无尽的诗意与灵动。

我登上观鸟亭,用望远镜观察着各种鸟类的生活习性,聆听着它们清脆的鸣叫声,那声音宛若大自然谱写的悠扬乐章,洋溢着勃勃生机与无限活力,每一个音符都跃动着生命的欢歌。在这里,我还参加了湿地科普教育活动,了解了湿地的生态功能、保护意义以及湿地生物的多样性,增强了对大自然的认识和保护意识。这片湿地,就像是一个充满生机的生态乐园,让我感受到了大自然的神奇与美好,也让我明白了保护自然的重要性,它是地球上不可或缺的生态宝藏,值得我们用心去守护。

品味美食:舌尖上的张掖记忆在张掖的日子里,我不仅被它的自然景观和历史文化所吸引,还被它独特的美食文化所征服,每一道美食都是张掖的一张文化名片。每天清晨,我都会去寻找那一碗热气腾腾的牛肉小饭。虽名叫饭,实则是面食,面块小、肉块小、豆腐小、菜丁小,以小料做成,每一口都充满了惊喜,像是一场舌尖上的奇妙之旅。汤底是用牛骨熬制而成,那浓郁的香味,犹如岁月酝酿的佳酿,每一滴汤汁都蕴含着时间的醇厚韵味,再加入各家的秘制香料粉,以及豆腐、粉皮、牛肉等小料煮成一锅,热气腾腾、食材丰富的小饭汤,轻轻浇在粒粒分明的“小饭”上,再撒上香菜、葱花,一勺舀起,香气瞬间弥漫开来,吃得鼻尖冒汗,美味无法形容,那是一种能温暖人心的味道,让我在清晨就感受到了张掖的热情与活力,开启美好的一天。

还有那独特的炒拨拉,是山丹县特有的街头小吃。在街头支起铸铁鏊子,将切好的羊肚、羊肠、羊肝、羊肺等羊杂,配以蒜苗、葱花、洋葱、辣椒等配料下锅,用猛火爆炒。摊主一手摇着鼓风机,让火势更旺,那呼呼的风声像是这场美食盛宴的前奏,充满了烟火气息;一手拿铲子在鏊子里来回拨拉,将食材快速翻炒均匀,那熟练的动作宛如一场行云流水的舞蹈,每一个翻炒都蕴含着独特的节奏感。我围坐在鏊子旁,边炒边吃,麻辣适度,香气扑鼻,让人欲罢不能,每一口都是对味蕾的极致挑战,也是对张掖美食文化的深度体验,感受着张掖人民对美食的热爱与独特的烹饪智慧。

相传,炒拨拉的起源与骠骑将军霍去病在山丹战胜匈奴有关。公元前121年,霍去病在河西走廊的山丹地区创建了军马场,战时食物短缺,战马死后,马肉供军官食用,而士兵则分得内脏。为了犒劳三军,他们就地取材,用石头和盾牌作为烹饪工具,围坐一起食用。这种烹饪方式后来被当地百姓学会并改良,使用牛羊杂为主要食材,放在铁鏊子上炒制,形成了今天的炒拨拉。因军士众多,锅灶食材不够,众人便迅速垒石成灶,把羊肉、羊杂巧妙地搁在盾牌上,一阵猛火快炒,顿时香气扑鼻,弥漫四周。后来,这种烹饪方式渐渐被当地民众学会并加以改良,就成了如今的炒拨拉。

当然,张掖的美食远不止这些,搓鱼面、炒炮、臊子面、烧壳子…… 每一种美食都有着自己独特的味道,都承载着张掖的历史和文化。它们宛如一把把神奇的钥匙,悄然为我开启了探索张掖的另一扇窗,让我在品味美食的瞬间,深刻体会到了这座城市的独特韵味,成为了我舌尖上挥之不去的美好记忆。

旅行的收获与感悟

踏上归程,张掖的轮廓在视野中渐次远去,可心底的眷恋与震撼却如陈酿的美酒,愈发醇厚浓烈。这次张掖之行,已远非一次简单的出行,而是灵魂在自然与历史的浩渺长河中,进行的一场盛大巡礼。

张掖的自然奇景,是大地撰写的壮丽诗篇。七彩丹霞那斑斓色彩,是大自然用时光调色盘晕染出的梦幻画作;平山湖大峡谷的雄浑壮阔,是地球在岁月中镌刻下的不朽传奇;山丹军马场的广袤无垠、康乐草原的原始质朴、夏日塔拉草原的自由奔放,以及张掖国家湿地公园的宁静和谐,都让我领略到了大自然的多样与神奇。面对这些,我深刻领悟到人类在自然伟力面前,不过是沧海一粟,敬畏之情油然而生。

而张掖的历史文化,宛如一部部厚重的史书,每一页都写满了千年的沧桑与辉煌。张掖大佛寺,以其庄严神圣的佛教殿堂和国内现存最大的室内木胎泥塑卧佛,见证了中国涅槃宗的发祥和初传菩萨戒法的道场。马蹄寺石窟群,开凿于十六国北凉时期,拥有1600多年的历史,其鬼斧神工般的石窟艺术和丰富的文物遗迹,不仅展现了宗教故事,还反映了当时的社会生活和人们的思想观念。这些文化瑰宝,作为河西走廊著名的佛教胜地,不仅镌刻着无数文化的印记,也向人们娓娓道来往昔的盛世与变迁,引领我们穿越时空,领略古代文明的熠熠光辉。

这里的民俗风情,是生活的生动注脚。草原上牧民的热情好客、传统的养马方式、独特的饮食文化,都展现出这片土地的独特魅力。山丹军马场,这个拥有超过329万亩广阔草原的地方,不仅是中国乃至世界上最大、历史最悠久的马场,也是马匹繁衍、生长的理想之地。它见证了3000多年的历史,从古代畜牧业的中心到现代生态展新颜,山丹马场的奔放自由让我深刻感受到生命的热烈与不羁。而张掖国家湿地公园,作为祁连山水源涵养区的重要组成部分,不仅拥有1.5万亩的湿地资源,还发挥着水源涵养和生物多样性维护等生态功能,其宁静和谐的环境让我体悟到自然与生活的完美交融。

至于美食,它不仅是舌尖上的享受,更是文化的密码。每一道佳肴都承载着历史的记忆与张掖人民的智慧,一口下去,便能感受到这座城市独特的烟火气息。

张掖,宛如一本打开的书,每一页都记录着丰富的历史故事,每一个故事都触动着我的心灵;它如同一首激昂的交响曲,每一个音符都跳动着生命的旋律,每一段旋律都能引起我灵魂的共鸣。它已深深烙印在我的灵魂深处,成为我生命中一抹永不褪色的亮色。

我满怀期待地盼望着与张掖的下一次邂逅,渴望再次踏上这片神奇的土地,去探索那些尚未被发现的美好,续写属于我与张掖的动人篇章。相信每一次的相遇,张掖都会以它独有的魅力,带给我新的惊喜与感动,让这份关于张掖的记忆,在时光中不断沉淀、升华。