我在北京工作过20年,那些年总是当晨光漫过景山万春亭的檐角时,在胡同口接过老大爷递来的热豆浆,粗瓷碗沿还沾着昨夜凝结的薄霜。我也在上海工作过5年,总难忘暮色浸染外滩海关钟楼的指针那刻,咖啡师正用银匙在卡布奇诺奶泡上勾勒出梧桐叶的形状。以上两帧画面始终在我记忆里交替显影,如同古琴与爵士乐的和鸣。

有人问:皇城根下与黄浦江畔,究竟何处更宜安放灵魂?这问题像比较《红楼梦》与《子夜》,前者是工笔细描的四季长卷,后者则是霓虹晕染的蒙太奇。记得某个深秋午后,我在国子监街遇见位修古籍的老先生,他擦拭铜镇纸时忽然抬头:"年轻人,知道为什么北京城的槐树都向东斜吗?"未及回答,他指着斑驳宫墙:"六百年的风从塞外来,连草木都学会了顺势而为。"这或许道破了京城的生存哲学——在历史褶皱里生长出的柔韧。

上海教会我另一种智慧。某个梅雨季清晨,永康路咖啡馆的老板娘执意为我烘烤受潮的笔记本,她说:"黄梅天要懂得和潮湿共处,就像阿拉弄堂人家总备着三把伞:油纸伞挡雨,阳伞遮阳,最后那把,是预备给忘记带伞的过路人。"她手腕上的绞丝银镯碰着玻璃柜,发出碎玉般的轻响。这座城的精致,原是市井烟火淬炼出的生存艺术。

双城的脉络在细微处分野。北京地铁里常能遇见抱《资治通鉴》的年轻人,上海车厢中更多翻阅《Kinfolk》的上班族;簋街的小龙虾总配着二锅头,进贤路的醉蟹定要佐以黄酒;就连流浪猫都带着城市印记——景山公园的橘猫会蹲在断虹桥上看游客辨读满文碑刻,思南公馆的三花猫则惯于跃上ART DECO风格的窗台梳理毛发。

有年元宵节,我在南锣鼓巷迷路,杂货铺老板熄了灯笼执意送我到胡同口:"往北走看见歪脖子枣树就右拐。"三个月后在田子坊,画廊主人放下调色板,用水溶性彩铅在便签纸上画出七条迷宫般的路线。两种善意,前者带着北方的粗粝温热,后者透着江南的妥帖周全。

城市性格渗透在光阴的缝隙里。北京公园晨练的大爷能把《空城计》唱得响遏行云,上海弄堂阿姨晾晒衣裳时总要调整三次角度以求光影对称。在鼓楼西剧场看实验话剧那夜,散场后众人围坐在台阶上纵论家国天下;而上海文化广场的演出结束后,观众们默契地分成若干小群,在街角咖啡馆延续着关于存在主义的低声探讨。

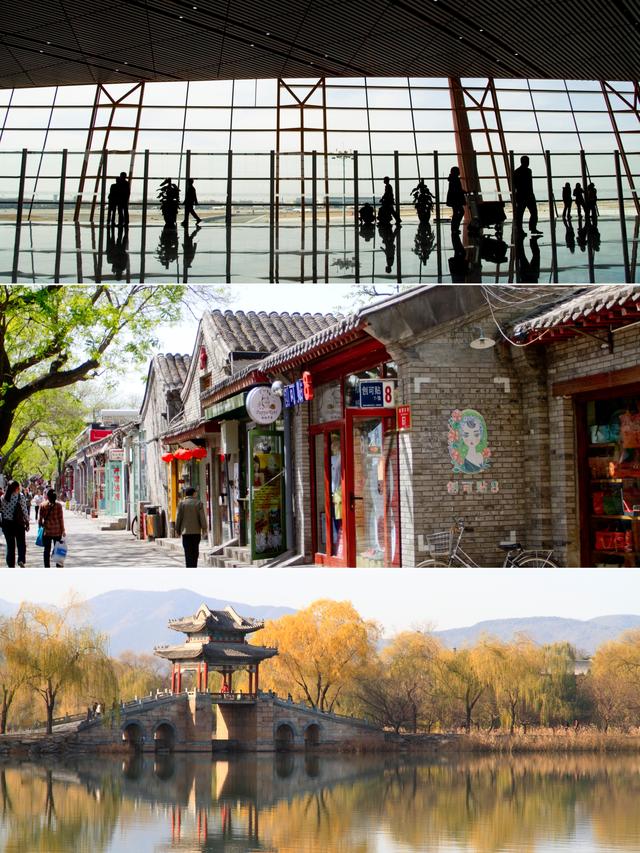

或许最动人的,是两座城对待异乡人的姿态。记得初到北京那个沙尘天,出租车司机硬是绕路带我看刚落成的奥运场馆:"甭管打哪儿来,这片儿黄土记着每个人的脚印。"去年台风席卷浦东时,便利店小哥将最后份关东煮推给我:"拿去吧,侬比阿拉更需要这点暖意。"玻璃门外,他的雨披在狂风中绽成深蓝色的花。

此刻窗外飘着京城的柳絮,恍若黄浦江畔的梧桐飞絮。那些在景山捡到的银杏叶,在武康路拾获的法国梧桐果,此刻都安静地躺在我的旅行箱夹层。两座城早已在我生命里完成某种共生——就像豆汁的酸涩需要焦圈的油香中和,而鲜肉月饼的酥皮,总要配着美式咖啡才能品出新旧交融的妙处。

或许真正的答案藏在诗人冯至的句子里:"我们准备着深深地领受,那些意想不到的奇迹。"当你在钟鼓楼听见布鲁斯蓝调,在石库门天井邂逅昆曲水磨腔,便会懂得:城市真正的魅力,从来不在比较,而在那些让异乡人突然眼眶发热的瞬间。