西域佛教衰亡与伊斯兰教崛起的结构性嬗变

一、多元宗教共生格局的瓦解:从佛教鼎盛到内部危机

7-9世纪的西域呈现"万佛之国"盛景,龟兹克孜尔石窟、于阗佛寺群与高昌千佛洞构成佛教艺术长廊。玄奘《大唐西域记》记载疏勒"僧徒万余人",于阗"伽蓝百所,僧徒五千",寺院经济占据社会财富30%以上。这种繁荣背后暗藏结构性危机:

1、经济透支:龟兹城"佛塔庙千所"的营造耗竭民力,吐鲁番出土文书显示寺院土地兼并导致自耕农破产,敦煌P.3410号文书记载"每岁浴佛,费绢五百匹";

2、军事脆弱性:佛教城邦重精神修炼轻武备,于阗在8世纪吐蕃入侵时兵力从3万锐减至5千,失去丝路军事要塞功能;

3、教俗矛盾激化:喀什出土的《牟羽可汗入教记》揭示,僧侣干政引发统治者不满,9世纪高昌回鹘王室转向摩尼教寻求集权。

二、怛罗斯战役与地缘政治转折:伊斯兰文明的东进切口

751年怛罗斯战役不仅是军事转折,更是文明传播路径的改写:

-军事层面:唐军2万精锐覆灭导致安西四镇防御体系崩溃,阿拉伯联军控制锡尔河流域商道;

-经济渗透:撒马尔罕出土的9世纪账本显示,阿拉伯商人通过"以商传教"模式,在喀什、和田建立12处商贸驿站兼宣教所;

-文化暗流:塔什干发现的《纳斯尔行纪》记载,战败唐军中的造纸工匠被俘至撒马尔罕,间接促成阿拉伯世界掌握造纸术后的大规模经书复制能力。

此战使伊斯兰教获得向塔里木盆地渗透的战略支点,阿拉伯史家伊本·赫勒敦在《历史绪论》中称之为"新月照进佛国"的起点。

三、喀喇汗王朝的信仰革命:强制性改宗与文化重构

10世纪喀喇汗王朝的伊斯兰化工程展现系统性改造:

1、权力更迭:萨图克·博格拉汗借助波斯佣兵发动政变,将喀什噶尔大清真寺设为政教合一中心,实施"以教代法"治理;

2、暴力改宗:和田出土的《于阗战纪》残卷记载,1006年喀喇汗军队焚毁于阗7大佛寺,强迫20万佛教徒每日五时礼拜;

3、文化置换:莎车出土的11世纪双语钱币显示,阿拉伯文逐步取代粟特文成为官方文字,佛教"盂兰盆节"被改造为伊斯兰"宰牲节"。

这种改造造成文化断层——库车苏巴什佛寺遗址中,10-11世纪地层突然出现阿拉伯式庭院建筑,且佛教壁画被石膏覆盖。

四、蒙古帝国的催化作用:从宗教宽容到全面伊斯兰化

13-14世纪蒙古统治者的政策转向成为关键推手:-初期平衡:丘处机《长春真人西游记》记载,成吉思汗在别失八里设佛道辩论场,维持多元信仰;

-政策突变:1347年秃黑鲁·帖木儿汗改宗后,阿克苏出土的《汗谕》石碑铭文勒令"毁一切偶像,违者断右手";

-社会改造:吐鲁番文书显示,1354年起实施"瓦克夫"制度,佛教寺院田产划归清真寺,迫使僧侣还俗务农。

这种政策催生文化突变——哈密佛教最后据点消亡于1524年,当地出土的《哈密纪事》羊皮卷记载末代法王携《大般若经》投火自焚。

五、结构性替代的完成:从信仰更迭到文明转型

16世纪完成的伊斯兰化不仅是宗教替代,更是文明体系的重构:

1、知识体系:喀什噶尔经学院取代佛学院,纳克什班迪教团的苏菲主义成为主流思想;

2、空间形态:艾提尕尔清真寺的拱顶结构替代佛塔穹顶,巴扎取代庙会成为社交中心;

3、时间秩序:希吉来历替代佛历,每日五时礼拜重塑社会生活节奏。

敦煌藏经洞出土的10世纪于阗文书显示,当地佛教徒已开始用阿拉伯语拼写梵文佛经,预示文化杂交中的消亡。

这场持续600年的文明嬗变,本质是陆权时代地缘政治、经济模式与组织效能的多维竞争结果。佛教的出世哲学难以应对游牧冲击与商路变迁,而伊斯兰教通过政教合一体制、商业网络渗透和军事化传播,完成了对西域文明基因的彻底改写。正如伯希和在《中亚探险记》所言:"佛寺的残垣不是被风沙掩埋,而是被新月下的驼队踏碎"。

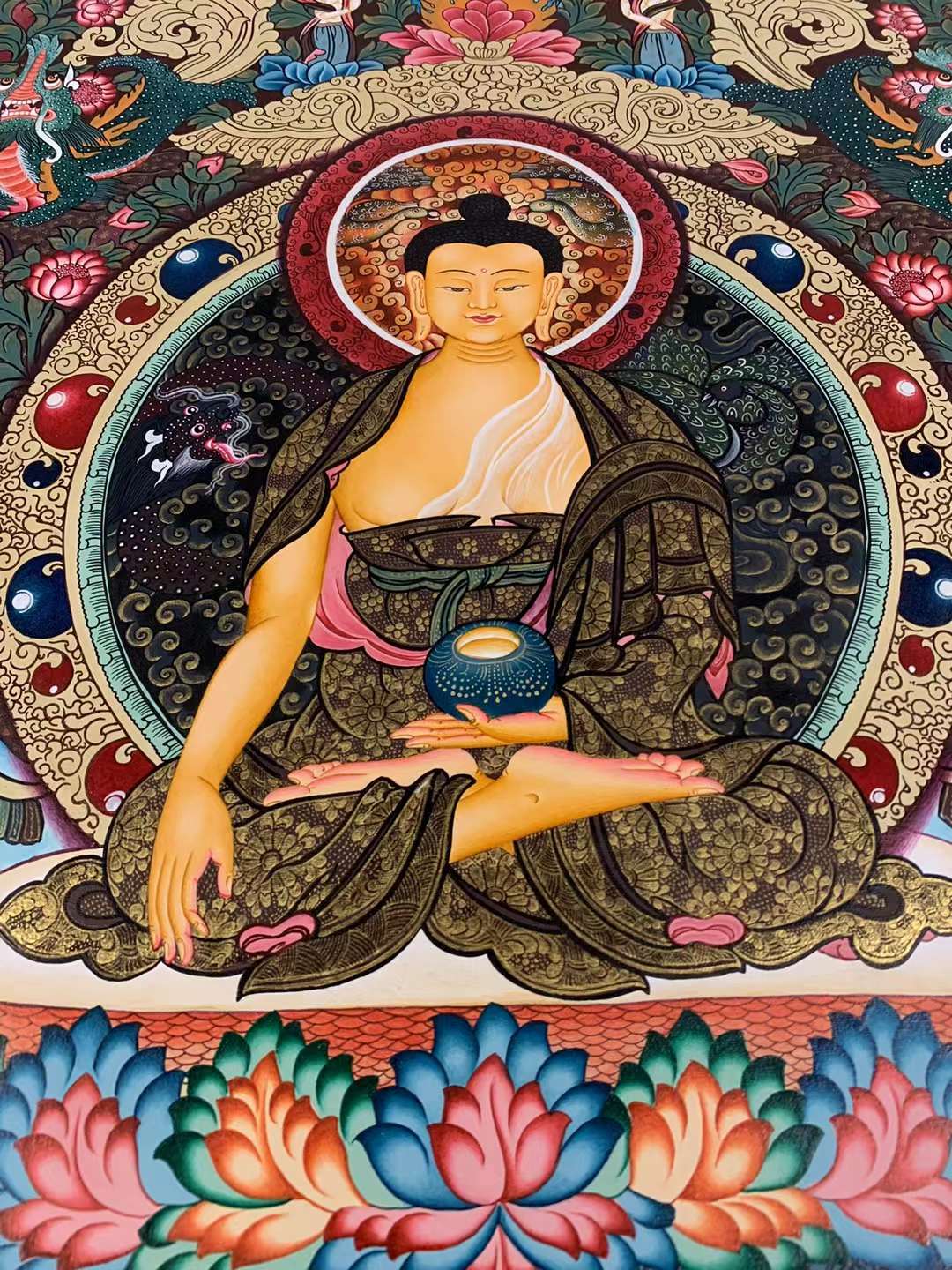

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为155-320351的释迦牟尼佛唐卡: