在那个科技迅猛发展的时代,有个名字在医学界划过了一道亮丽的弧线,他就是汤飞凡。咱们今天就聊聊这位老兄的故事。

你知道沙眼吗?那可是让人眼睛红肿得跟桃子似的病,严重了还能让人瞎掉。全球有上百万人因为这玩意儿看不见太阳。想象一下,那个时候,治个沙眼比现在买房还难。

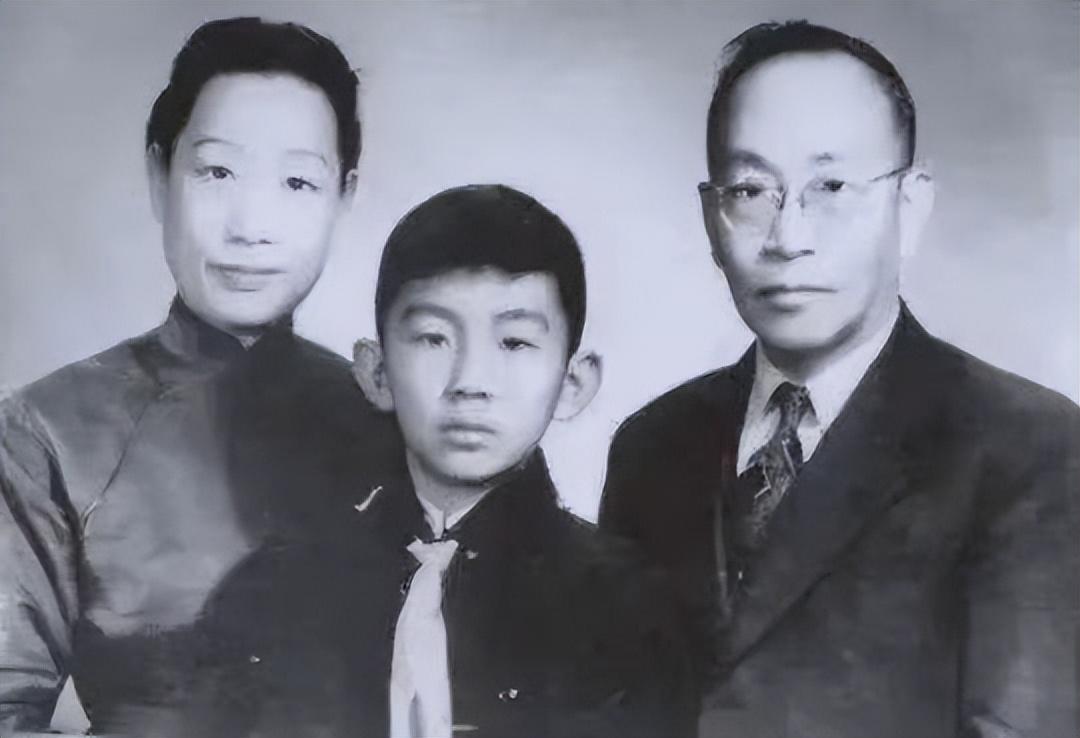

话说回来,汤飞凡,这位大侠,原名叫汤瑞昭,1897年出生在湖南醴陵,一个书香门第。他家那时候条件不错,书房里的书能堆成山,可就是这书山中,他找到了自己的人生方向。不过,别以为他一出生就决定干这个,那时候他爹教的是私塾,家里也没啥科学氛围。

可汤飞凡15岁那年,事情有了转机。他考上了湖南公立中等工业学校,学金工。这听着挺平常,但这一步走出去,他的人生就像坐上了过山车,一发不可收拾。

1914年暑假,汤飞凡去江西萍乡煤矿实习。那煤矿黑乎乎的,一点也不好玩,但他却因此改变了自己的人生轨迹。他遇到了颜福庆,一位用仪器给矿工查虫子的科学家。你没听错,就是查虫子,钩形虫那种。

汤飞凡一见到颜福庆手里的显微镜就眼睛一亮,心想:这可比金工有意思多了。他跟颜福庆唠起了嗑,表示非常想学。颜福庆一看这小伙子挺有意思,就教了他怎么用显微镜。

就这么一来二去,汤飞凡的兴趣从金工转到了医学,决心要走上医疗这条路。可那个年代,想学医不容易,长沙都没医学院。汤飞凡也不气馁,他相信,只要努力,总有一天能实现梦想。

颜福庆后来告诉他,他要回长沙开办湘雅医学专门学校。汤飞凡一听这消息,比中了五百万还高兴。他立马报了名,虽然英语只认得26个字母,但他有的是决心。

报名考试那天,汤飞凡对考官说,英语可以先放一放,我保证以后补上。考官看在颜福庆的面子上,也看出了他的决心,就同意了。就这样,汤飞凡成了那所医学院的第一批学生。从此,他踏上了改变中国医疗面貌的征途。

汤飞凡在湘雅毕业后,人家不是普通的优秀,是那种让你想给他点赞的优秀。毕业后,他没急着找工作,也没跟着别人开诊所赚钱,他心里有个更大的梦想——继续深造,研究那些让人头疼的病毒。

这时候,他把目光投向了远在大洋彼岸的哈佛大学,那可是研究细菌的圣地。

1925年,汤飞凡远赴美国,进入哈佛大学细菌学系,开始了他的病毒学深造之旅。哈佛,这个名字听着就让人兴奋,汤飞凡在那里的每一天都充满了新发现。他的导师是汉斯·津瑟教授,一个在微生物学界响当当的大佬。

津瑟教授一看汤飞凡这个学生不简单,学识扎实,又勤奋好学,就让他直接加入了研究团队。

在哈佛的日子,汤飞凡不仅学到了先进的科学知识,更重要的是,他参与了很多研究项目,尤其是病毒学研究,让他受益匪浅。那个时候,病毒学还是个新兴领域,汤飞凡和他的团队正在为医学界探索全新的领域。

三年的时间转瞬即逝,汤飞凡在哈佛取得了巨大的进步。导师津瑟教授甚至希望他留在美国继续工作,给他开出了很诱人的条件。但就在这时,汤飞凡收到了颜福庆的信,邀请他回国建设新中国的医疗教育体系。

对汤飞凡来说,这是一个艰难的选择。留在美国,他将有一个舒适的生活和光明的未来;但回国,则意味着要面对重重困难,但可以实现他改变中国医疗现状的梦想。

经过深思熟虑,汤飞凡决定回国,他觉得自己的使命在于为中国的医疗事业贡献力量。

汤飞凡回到祖国的怀抱,那时的中国,正处在一片求知若渴、渴望变革的氛围中。这位从哈佛归来的学者,带着对医学深厚的爱和对国家深刻的责任感,决定在自己的土地上播种希望,培养更多的医学人才,推动中国医疗卫生事业的进步。

一到国立中央大学医学院,汤飞凡就像一股清流,用他在哈佛学到的知识和理念,冲刷着这里的教育和研究环境。他不仅教书,更重要的是,他带着学生们一起做实验,一起探索医学的奥秘。

那个年代,条件艰苦是常态,实验器材匮乏,很多时候,汤飞凡都是用自己从美国带回来的设备和材料,来完成实验。

但这些困难丝毫没有影响汤飞凡的热情和决心。他知道,自己的任务不仅仅是传授知识,更重要的是要培养学生们的研究精神和创新能力。

他经常告诉学生:“医学是一门实践性很强的学科,你们需要不断地探索和实验,才能找到治病救人的新方法。”

在汤飞凡的带领下,国立中央大学医学院很快就成为了国内医学研究的重镇。他和他的团队在流行性脑膜炎、流行性腮腺炎等疾病的研究上取得了显著的成果,为中国的医疗卫生事业作出了巨大的贡献。

汤飞凡的工作,不仅仅局限于实验室和讲台,他还积极参与国家公共卫生项目,提出了很多先进的预防疾病和改善医疗条件的建议。

他的这些努力,不仅提升了国内医学教育的水平,也为中国人民的健康做出了实实在在的贡献。

汤飞凡在国内的科研和教育事业稳步推进之际,中国却面临着一个严峻的医疗挑战——青霉素的缺乏。

这种被誉为“奇迹药物”的青霉素,能有效对抗多种细菌感染,救治无数生命,但当时的中国,受限于技术和经济条件,几乎无法自产,只能依赖昂贵的进口,让许多普通患者望药兴叹。

汤飞凡深知这一点,他决定要解决这个问题。他认为,作为一个科学家,最大的成就不仅是发表文章,而是要将科研成果转化为实际应用,造福人类。于是,他开始了青霉素本土化生产的艰难旅程。

起初,这项工作几乎无从下手。当时的中国,连最基本的实验条件都难以满足,更别提进行高难度的微生物培养和药物提炼了。

但汤飞凡没有放弃,他凭借自己在哈佛学到的知识和技能,带领着一群年轻的科学家,开始了艰苦的实验。

他们四处搜集土壤样本,希望从中找到能产生青霉素的特殊霉菌。经过无数次的失败,终于在一双放置已久的老皮鞋中,发现了一种有效的霉菌株。这一发现,为他们后续的研究打开了一扇门。

接下来的日子里,汤飞凡和他的团队经历了无数次的试验和改进,终于成功培养出了高效产青霉素的菌株,并解决了提炼和纯化过程中的多个技术难题。1942年,他们成功实现了青霉素的本土化生产,这在当时的中国科学界,无疑是一项划时代的成就。

汤飞凡没有将这一成果私藏,而是以极低的价格,将青霉素供应给了战场和民用,挽救了无数生命。这一壮举,让汤飞凡在人民中的威望空前高涨,被誉为“中国疫苗之父”。

青霉素生产的成功,不仅解决了中国当时的医疗危机,也极大提升了国家的科技自信心和民族自豪感。汤飞凡用他的智慧和毅力,书写了一段令人敬佩的科研传奇。他的故事,再次证明了科学研究对社会进步的巨大贡献,以及科学家的社会责任感和伟大使命。

紧接着青霉素研究的辉煌成就,汤飞凡又把目光投向了沙眼这一广泛困扰着中国人民的眼病。沙眼,这个听起来有点沙哑、让人不舒服的名字,在当时的中国几乎成了一个无解的难题。

它广泛流行于中国各地,尤其是农村地区,给无数家庭带来了痛苦和不幸。汤飞凡决定,他要为这个问题找到解决之道。

汤飞凡开始了长达数年的沙眼研究。他知道,要彻底解决沙眼问题,必须首先找到其病原体。这不是一件容易的事,因为沙眼的病原体极其微小,难以被当时的技术手段捕捉。

但汤飞凡并不畏惧挑战,他凭借着自己对微生物学的深刻理解和丰富的实践经验,带领团队投入到艰苦的科研工作中。

他们的工作很快取得了进展。在经过无数次的实验和观察后,汤飞凡终于在1957年,成功地从沙眼患者的眼睛中分离出了一种新型的微生物——沙眼衣原体。这一发现,立刻引起了国内外科学界的广泛关注。

汤飞凡通过严谨的实验,不仅确认了这种微生物就是引起沙眼的病原体,而且还详细描述了其生物特性,为后续的防治工作奠定了坚实的基础。

汤飞凡的这一成就,不仅让他个人声名鹊起,更重要的是,为全球的沙眼防治工作作出了巨大贡献。在他的带领下,中国很快开展了针对沙眼的大规模防治活动,通过普及卫生知识、提供有效的治疗药物,使得中国的沙眼发病率在短短几年内大幅下降,无数患者重获光明。

汤飞凡在沙眼研究领域取得了辉煌成就之后,他的生活却并没有因此变得平静。1958年,正当汤飞凡在科研事业上如日中天时,一场政治运动席卷而来,让这位科学巨人的生命画上了一个悲剧的句号。

在这场名为“拔白旗”的政治风波中,汤飞凡被错误地指控为“右派”和“反革命分子”。这些莫须有的指控,让他遭受了前所未有的打击和折磨。

汤飞凡这个在科学界有着崇高地位的人,突然之间变成了被排斥和攻击的对象。他的研究被迫中断,甚至有人质疑他将沙眼病毒研究的成果泄露给外国,称他为“卖国贼”。

这些无中生有的谣言,加上政治压力,让汤飞凡饱受精神折磨。在绝望和无助之下,这位为中国医学事业奉献了一生的科学家,于1958年9月30日选择了用自己的生命来结束这一切,他自缢身亡,年仅61岁。

汤飞凡的去世,对中国科学界乃至整个国家都是巨大的损失。他的死,让无数敬仰他的人们感到悲痛和震惊。长时间以来,关于汤飞凡的真相被掩盖,他的贡献和牺牲没有得到应有的认识和尊重。

直到多年后,随着政治环境的变化,汤飞凡被平反,他的名誉得到了恢复。1976年6月,卫生部为汤飞凡举行了追悼会,正式为他恢复名誉,表彰他为中国医学事业所作出的卓越贡献。1980年,为了纪念汤飞凡在沙眼病原研究和鉴定中的杰出贡献,国际眼科防治组织决定向他颁发了沙眼金质奖章,虽然他已经离开人世多年。

汤飞凡的一生,是中国近现代医学史上一段传奇的历史。他不仅是一位伟大的科学家,更是一位勇敢面对困难、不懈追求真理的斗士。他的故事,提醒我们,科学的探索和人性的光辉,即使在最黑暗的时刻,也能够照亮前行的道路。

今天,当我们回顾汤飞凡的一生,不仅仅是为了纪念一个伟大科学家的非凡成就,更是为了铭记那段历史,从中汲取力量,让我们在未来的道路上,能够更加珍视科学的力量,保护那些为真理而勇敢斗争的人们。汤飞凡的精神,将永远激励着我们前进。