上世纪八十年代,按照上面的要求,有关部门动手编写起了《中国大百科全书》。等他们把编好的资料交给当时中央纪委的二把手黄克诚审阅时,黄克诚看到“林彪没参加抗美援朝是因胆小”这一条目,给出了一个出乎意料的建议:写林彪的事儿得客观点儿,别太苛责他了。

林彪因为“九一三”那档子事儿,成了那时候大家议论纷纷、媒体猛烈批评的焦点,而且人们私下里也不太愿意提起他。

黄克诚为啥会在这个关头站出来为林彪讲话呢?他为啥又说林彪之前没去打朝鲜战争,不是因为害怕打仗呢?这里头的原因,咱们得琢磨琢磨。黄克诚可能有一些咱们不知道的内情或者看法,让他觉得这个时候得站出来说几句。至于他说林彪那时候没去朝鲜,不是胆小怕事,那可能是他根据一些情况或者了解的事情,觉得林彪有别的考虑或者原因。总之,黄克诚这么做这么说,肯定有他的道理和依据。咱们也不能光听他说,还得自己去想想、去理解理解这里面的复杂情况。

【出兵朝鲜始末】

1950年的时候,苏联鼓动朝鲜打算在朝鲜半岛上用打仗的方式实现统一,但这事却没跟只隔了一条江的中国说一声。等毛主席从金日成那儿听到要打仗的风声,还得自个儿去找斯大林核实真假,说白了,那时候的中国完全是被蒙在鼓里的。

虽然美国之前表明了不会干预朝鲜半岛的事务,但毛主席考虑到局势可能变得难以掌控,于是迅速做出决定,将原本打算用于解放海南和台湾的部分军队撤回,转而增强了东北地区的军事部署。

毛主席心里清楚朝鲜人民军的战斗力如何。在1949年咱们国家还没正式成立那会儿,金日成找过毛主席,希望能支援些人手。毛主席二话不说,把在咱这儿参加革命的朝鲜同志,还有咱们国内的朝鲜族人,整整两个师的队伍,都交给了金日成。就光是那些在红军时代摸爬滚打过来的战士组成的两个师,就足以让朝鲜在战场上占据绝对上风。

毛主席心里挂念的,是那个老是变来变去的美国。

朝鲜半岛那阵子的事儿,真跟毛主席当时猜的一样。一开始,朝鲜人民军那是势如破竹,轻轻松松就拿下了汉城、水原、大田这些地儿,还把韩国军队逼得只能龟缩在釜山,差点儿就把他们赶到太平洋边儿上了。可没多久,美军就不守信用了,一开始只是派了点小部队过来搅和,后来干脆在仁川搞了个大规模登陆。

尽管咱们国家早早就提醒过朝鲜那边仁川可能会有危机,但朝鲜方面太信任美国了,没当回事儿。结果美军在仁川突然出击,一下子就把他们的战线给切断了。朝鲜人民军的主力部队被包了饺子,损失惨重,最后只能一路败退,直接退到了咱们国家的边境上。金日成看形势不妙,赶紧向毛主席求援。

按照国际法的规矩,美国其实已经插手别国内部事务了。但他们根本不当回事,不仅无视这一规定,还在苏联缺席的情况下,偷偷地在联合国安理会推动了对韩国的援助计划。更过分的是,他们直接派出第七舰队来干涉我们台湾的事情,还在中朝边境那边乱炸一气,给我们带来了很大的麻烦。

美国违背了不插手我们国内事情的原则,这让毛主席非常生气,他严厉地批评了这种行为。同时,毛主席心里也在盘算,咱们要不要动用武力,来保护咱们国家的权利和利益。

那时候,咱们国家刚打完内战,像海南、西藏这些地方还没全解放呢。中原的老百姓也才安稳过了一年,全国都在忙着恢复生产,劲头正足。要是这时候动武,那对国家的经济、老百姓的日子,影响可就大了去了。

可要是对美韩不管不顾,那中国不光会在国际上丢掉当时的地位,还会失去一个国家的脸面和老百姓的尊严。

针对这事儿,咱们国家通过外交方式正式告诉美国,给他们发了个严厉警告。咱说了,要是美国还赖在三八线那边不走,咱们可不会再袖手旁观。要想避免中美之间闹出啥大动静,美国最好是赶紧撤回到三八线那边去。

很明显,美国对新成立的中国压根就没放在眼里。

出兵还是不出兵,这个问题也让毛主席琢磨了好久。在10月2号到5号的中央军委会议上,毛主席听了大家的意见。但让毛主席没想到的是,大家对是否出兵的意见并不一致,中央军委里大部分人其实都倾向于不出兵。

在那个国内国外压力都巨大的时刻,毛主席讲出了“咱们先狠狠打一拳,免得后面挨百拳”这样的话,他坚定地站了出来,决定派兵去朝鲜,尽管很多人有不同意见。

【林彪对入朝的态度】

其实,毛主席早在开会前就打算要出兵了,但就是在挑谁当领兵元帅这事儿上,他有点拿不定主意。

毛主席一开始琢磨着要挑谁来领头,心里盘算的是军中的两大高手,林彪和粟裕,他俩岁数一样大,可各有各的本事。

林彪是我军里头最年轻的红军军团领头羊,他带领部队在抗日战场上赢得了第一场大规模战斗的大胜。解放战争时,还是他指挥四野部队,从北边一路打到南边,从东边横扫到西边,表现特别出色。特别是四野的主要战斗都在东北那块儿,那儿的气候跟冰天雪地的朝鲜半岛差不多,战士们很快就能适应那种环境。

粟裕在华北战场上打出的战绩比林彪更亮眼,他消灭的敌人数量也超过了林彪。

说起打仗的方式,粟裕那是相当灵活,老爱拿着望远镜跑到前线瞅瞅,时不时就能冒出些奇思妙想。反观林彪呢,他做事特别小心谨慎,老是坐在作战地图前头,一点点琢磨着每支部队的动向,精细到连一个排、一个班的行动都能算得准准的。

毛主席心里明白,咱们去朝鲜打仗,对手不光有韩国军队,还有装备好、经验丰富的美军。要是还按老一套,稳扎稳打,那打起仗来可能会吃亏。他觉得,粟裕那种打法,脑子转得快,战术多变,特别是擅长大规模包围歼灭战,这种风格在朝鲜战场上可能更管用。

但是,粟裕在红军打“反围剿”战斗那会儿,脑袋不小心被弹片给打了,那时候医术不行,没法立马把弹片从脑子里拿出来。结果呢,他就老犯头疼病,疼得最厉害的时候,连瞅着一行行字都受不了,头疼得要命。

可巧的是,这时候负责守卫东北的东北边防军总指挥粟裕,偏偏头疼的老毛病又找上门了,他只好去后方养病。尽管粟裕跟毛主席说了,要是中央需要他去朝鲜打仗,他肯定会咬咬牙完成任务。

毛主席反复琢磨了好久,最后还是拍板让粟裕继续歇着养身体,打算让林彪来接替他的位置。

不过,毛主席对林彪的反应倒是挺吃惊的。

九月份快结束的时候,毛主席私下里跟林彪聊了好久。那会儿,林彪就跟毛主席直说了,他对出兵朝鲜这事儿有自己的看法,跟毛主席的不太一样。

林彪仔细琢磨了咱们跟美国之间的差距,从国家实力、军队人数、武器装备,还有能用的资源这些方面,他都考虑到了。美国那边工业发达,武器做得特别精确,海军和空军也很厉害,这些方面咱们现在确实赶不上他们。

林彪的主张是,咱们得再给北边的边境多派点兵,盯着点美军和韩军,别让他们偷偷溜进来。还有,咱们可以学学苏联那套,悄悄地给朝鲜军事上搭把手。这样一来,咱们的边境安全就有了保障,还不用直接跟美国硬碰硬。

说实话,林彪的看法挺有深度,也挺周全,但就是有点悲观。毛主席跟他聊过好几次,反复强调出兵有多重要,对国家整体局势影响多大,盼着林彪能想通。可林彪还是坚持自己的看法,不同意出兵。到了10月2号的会上,他还是跟高岗他们一块儿,继续表达反对意见。

最后,毛主席下定了决心要派兵,他选了彭德怀当带兵去朝鲜的大将,林彪呢,就继续留在国内养身体。

林彪那身子骨,说实话,并不比粟裕硬朗多少,说不定还不如粟裕呢。

林彪在平型关大战打赢后,搞到了好多日军的战利品。他挑了些好的日军毛呢大衣,把上面的军衔啥的都扯了,然后给营级以上的头头儿们每人发了一件,他自己也留了件穿上。可没想到,就因为这件大衣,阎锡山手下的一个哨兵把他当成了日军的大官,直接朝他开了枪。

由于医疗资源匮乏,林彪体内那颗子弹始终没法取出来,就一直卡在他的脊椎神经那儿。结果,林彪得了一堆神经方面的毛病,见不得光,碰不得水,受不了一点冷,连大声响都害怕,肠胃也糟糕到只能吃点流食。要是真让他上前线,他那身子骨很可能撑不住战场的艰苦环境。

就在那会儿,毛主席没办法,只好不用林彪了,火速把彭德怀叫到北京,让他当上了人民志愿军的总司令。

因此,林彪对于是否要入朝作战,跟毛主席心里头其实有点不对付。这种分歧吧,在林彪1971年搞出那个“九一三事件”后,就被大家有意没意地给炒得沸沸扬扬了。

【敢说真话的黄克诚】

新中国成立后,国家就一直琢磨着要搞一部全面介绍新中国的百科全书。经过抗美援朝的战斗、不少自然灾害,还有那段特殊的十年,到了1978年,国务院终于动手了,他们召集了好多专家和学者,一起动手编写咱们自己的《中国大百科全书》。

1984年年底12月那会儿,军事卷的主编周之同和副主编李维民,俩人拿着已经搞定的军试卷子,一路赶到了玉泉山。他们的目的很明确,就是想听听当时中央纪委的二把手黄克诚,能给点啥建议。

不久前,黄克诚在审查稿子时发现了不对劲。那稿子写林彪的部分少得可怜,除了提到他当过的几个官职,再就是说了说“九一三”那事儿,关于他的其他资料和事情,几乎都没怎么写。

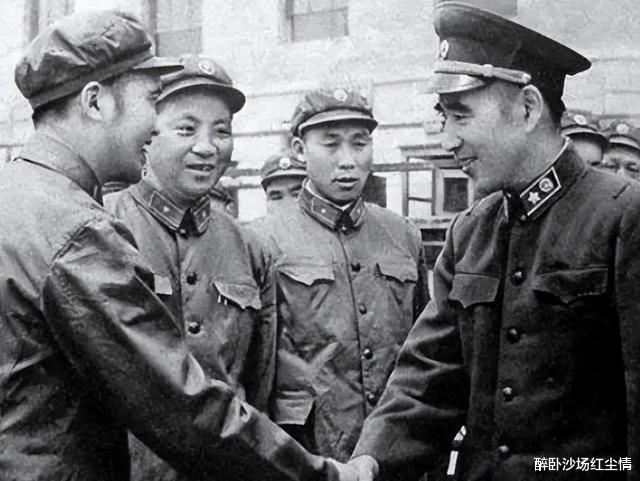

黄克诚觉得百科全书里写林彪的那部分不太对劲,于是他把主编和副主编都叫了过来,一块儿聊聊怎么改改林彪的词条。

黄克诚跟他们讲,咱们共产党人做事向来明明白白,对人对事都得多方面瞧。林彪在“九一三”那事儿上确实搞错了,这是板上钉钉的事儿。但话说回来,林彪在革命战争年代立的功也是真的,不能因为他犯了错,就把他的功劳一抹而光。

黄克诚说,咱们共产党人啊,得向司马迁学习,得讲求实事求是,得对历史有个交代。所以在编这些特别重要的书时,咱得更仔细、更认真。说起林彪,那评价得从两方面来看。一方面,他确实为新中国的革命出了不少力,在战场上也显现出了过人的军事才能。但另一方面,他对党和国家也造成了不小的伤害。

黄克诚也提到,林彪的军事才干是大家心里都清楚的,党中央和中央军委对此也是充分肯定的,这就是为什么林彪会被任命为副主席和军委副主席,并且还得到了元帅的头衔。就凭这些,咱们也不能随随便便就给林彪下定论。

红军时期,林彪领导的红四军在反围剿战斗里,先是逮住了敌人的头头张辉赞,接着连打三仗都赢了,还把国民党那个厉害的十一师给干掉了。到了抗日战争,他们又是首战告捷。解放战争时,林彪带着四野部队也是频频立功。就说他带着10万人进东北,后来变成了120万的东北民主联军这事儿,林彪的贡献那绝对是杠杠的。

黄克诚说,光从一个角度描绘这位对革命有大贡献的人是不对的,咱们别对林彪太狠了。讲他怕打仗,那真不靠谱,林彪在战场上枪林弹雨都闯过来了,哪会怕打仗,他只是担心会影响到新中国辛苦得来的和平和发展。

两位编审听完黄克诚的一席话,顿时明白过来,之前那样看待林彪的历史是不对的。没过多久,他们就纠正了这个失误,并且还对百科里其他一些偏向一边的评价动手给改了改。

说实话,黄克诚从来就不是个怕说真话、提反对意见的人。早在1928年湘南那场大暴动时,他就站出来,明确反对湘南特委推行的“焦土政策”,还有烧房子的做法,结果因此丢了官职。到了1931年,他又在大会上大胆发声,反对搞“肃反”,这次更惨,不光丢了官,还差点丢了命。

黄克诚很多次站出来,直接反对走错的路,纠正不对的说法。就连这次对林彪的评价提出看法,也是他没把和林彪以前的恩怨放在心上。

在那个动荡的十年里,黄克诚被无端扣上了好多冤枉的罪名。按理说,林彪身为中央副主席,他本该站出来替黄克诚说个公道话,但他却选择了沉默,甚至还跟着别人一起添油加醋。恐怕林彪做梦也没想到,有一天黄克诚会站出来为他发声。

【 结语】

以前林彪对出兵朝鲜半岛持有不同意见,但毛主席拍板决定要出兵后,林彪还是主动给毛主席推荐了一些适合去朝鲜打仗的人选,并且时不时给前线送去实用的作战点子。毛主席很看重林彪的意见,同时也很挂念林彪的身体,甚至亲手抄了首《龟虽寿》送给他,盼着他能快点好起来。

现在,黄克诚不计较林彪以前对他的不好,反而站出来为林彪说句公道话。这正好说明了共产党人对待同志、看待事情是多么公正、不偏心。有了这样的好品质,咱们的新中国才能一次次取得胜利。