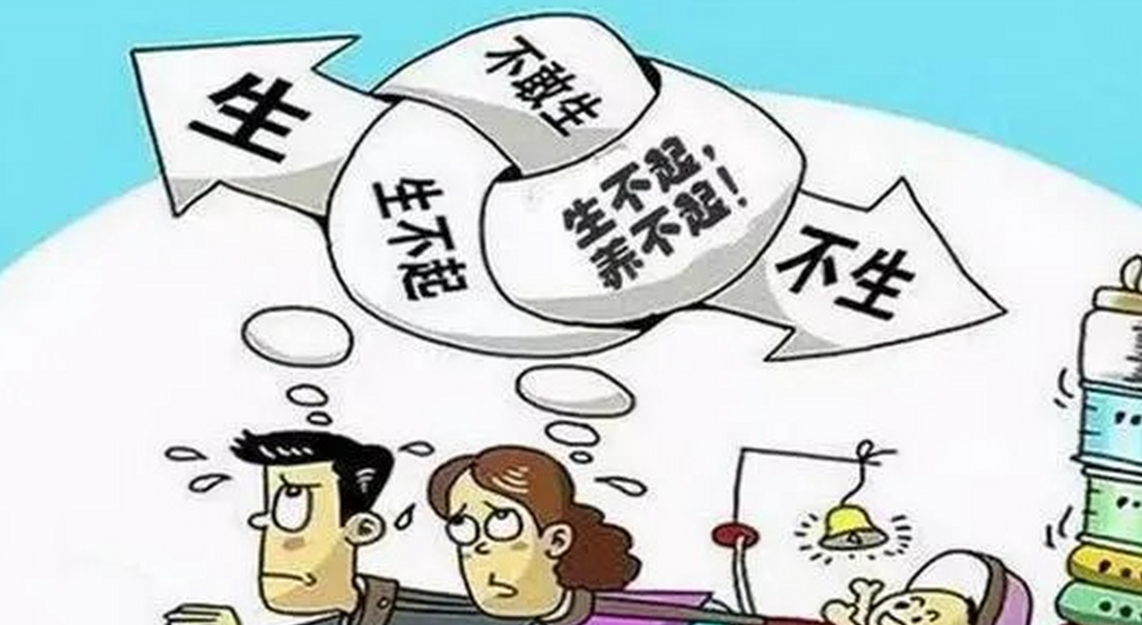

当前年轻人不愿生育的现象是多重因素交织的结果,一、低生育意愿的深层动因经济成本与生存挤压房价收入比失衡:一线城市房价收入比普遍超过20:1,住房支出挤压生育预算教育军备竞赛:K12阶段家庭年均教育支出达3.5万元(2022年教育部数据),占可支配收入35%以上机会成本攀升:女性生育导致的职业中断成本约占其终身收入的25-30%(OECD测算)代际价值观重构个体主义觉醒:90后群体中63%认同"人生价值实现不必依赖生育"(《中国青年生育观白皮书》)婚姻去制度化:初婚年龄推迟至28.67岁(2023民政部数据),不婚群体比例突破10%风险厌恶增强:Z世代对气候危机、AI替代等长期风险感知度较父辈提升42%制度性支持缺位育儿公共服务缺口:0-3岁托位覆盖率仅5.5%,显著低于OECD国家35%的平均水平职场性别惩罚:生育使女性薪酬损失率高达17.4%(智联招聘2023报告)代际抚育断层:双职工家庭依赖祖辈照料的比例达70%,但老龄化使这种模式难持续

二、生育激励政策的边际效用1. 直接经济补贴的局限性成本补偿率不足:当前各省份生育补贴多在5000-3万元区间,仅覆盖新生儿首年支出的10-15%激励敏感度差异:年收入20万以上家庭对补贴弹性系数仅0.12,远低于低收入群体0.35福利悬崖效应:部分欧洲国家经验显示,补贴超过家庭收入20%才会产生显著影响2. 系统性政策杠杆的乘数效应时间成本补偿:瑞典1+1育儿假模式使父亲育儿参与度提升至43%,生育率回升至1.85住房政策捆绑:新加坡组屋优先分配政策使适婚群体生育意愿提升28%教育去资本化:德国免费高等教育政策降低养育成本感知度达37%职场制度重构:日本2023年《育儿支援法》强制要求上市公司披露生育支持措施,使女性离职率下降19%3. 文化范式转变的滞后性日本"新家庭主义"政策历经20年才使终身未婚率从5%降至3.5%韩国2022年生育率跌至0.78,证明单一经济激励在深度个体化社会收效甚微中国"90后"群体中,生育价值认同度较"70后"下降41个百分点,价值观变迁具有不可逆性

三、政策组合的优化路径成本共担机制建立生育保险全国统筹基金,将企业负担比例降至3%以下实施教育支出税收抵扣,按子女人数实行累进式扣除时间银行制度推行弹性育儿假积分制,假期使用期限延长至子女性成熟期构建企业社会责任指数,将育儿支持纳入ESG评级体系空间重塑工程将托幼设施配建标准从0.8㎡/人提升至1.5㎡/人在15分钟生活圈规划中嵌入共享育儿空间技术赋能方案开发AI育儿助手,降低知识获取成本构建生育力数字孪生模型,实现个性化政策推送

生育决策本质是复杂系统下的风险博弈,单纯经济奖励如同试图用创可贴治疗内出血。真正有效的政策需要重构社会成本分摊机制,在时间主权、空间权利、发展机会等维度进行制度创新,方能在个体理性与集体利益间找到新平衡点。北欧国家的经验表明,当社会总成本分担比例超过60%时,生育率才会进入回升通道,这需要政府、企业、社会机构形成可持续的责任共担生态。