美国总统的换届,只能用一届不如一届形容,在资本和党派的干预下,他们的初心和对和平的认可,让多少人无奈摇头。

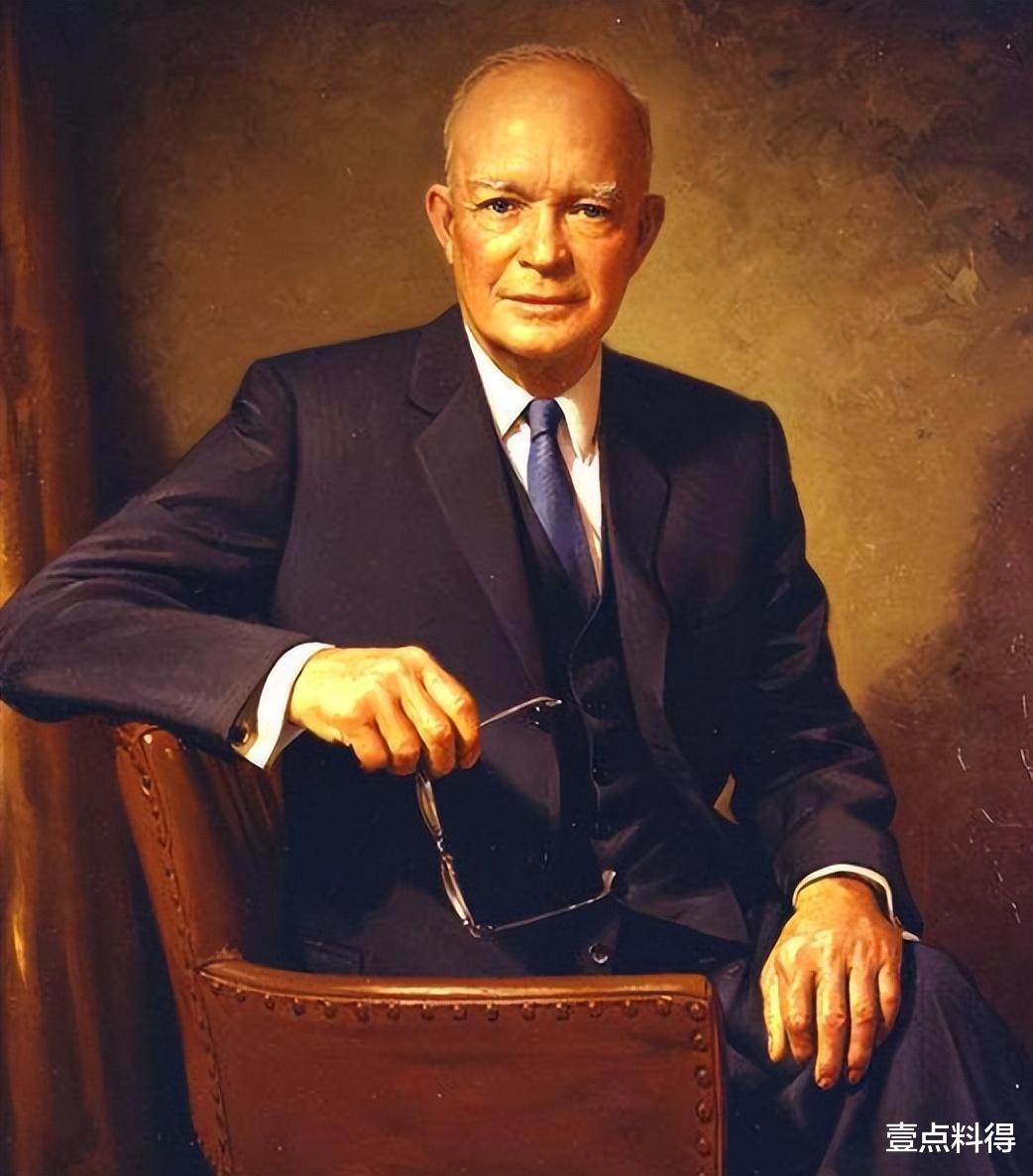

58年,美国总统艾森豪威尔决定访问台湾,引发了中美之间的一场严峻对抗。毛主席得知此消息后,决定通过强硬手段回应......

20世纪50年代的亚太格局笼罩在冷战铁幕之下,美国为遏制共产主义扩张,在太平洋西岸构筑起从日本列岛至菲律宾的“第一岛链”防御体系。

1953年艾森豪威尔就任美国总统后,延续并强化对台政策,与台湾当局签署《共同防御条约》,将第七舰队常态化部署台湾海峡,形成“以台制华”的战略钳制。

此时的蒋介石高兴地不得了,做梦都想反攻。借助美国军事支持,持续对福建、浙江沿海实施武装袭扰,仅1955年至1957年间即出动战机2000余架,轰炸大陆目标,金门、马祖更被打造为屯驻十万重兵的前沿堡垒,台海局势持续升温。

1958年,台湾海峡再度风云变幻。毛泽东深知,面对当时复杂的国际局势和中美关系的紧张,他必须作出果敢的决策,以确保中国的核心利益。

随着冷战的加剧,台湾成为了美国在亚洲的重要前哨。蒋介石,依旧坚持“抗共保台”的立场,通过美国的帮助,来维护其在台湾的政权。

为了确保台湾问题能够最终以有利于中国的方式解决,毛泽东决定采取一种极为直接和具有冲击性的手段——炮击金门。

毛泽东所考虑的远不止是军事胜利那么简单。台海局势的升级不仅关乎台湾的地位,更涉及到整个东南亚地区的地缘政治格局。

美国在台湾的军事存在,是对中国主权的一种挑战,中国人不允许这种挑战持续存在。

那一年先后发生了很多大事,中东突发变局成为战略转折点。

伊拉克革命推翻亲美政权,黎巴嫩、约旦相继爆发反殖民斗争,美英两国悍然出兵干预中东,引发全球舆论哗然。毛泽东敏锐捕捉到国际战略力量的重心转移,在北戴河会议上作出“东线牵制,策应中东”的决断。

在世界格局瞬息万变的情况下,艾森豪威尔总统决定访问台湾,这不仅是一次对蒋介石政府的外交支持,更是美国在远东地区遏制共产主义扩张的战略延续。

蒋介石的政府虽然已经失去了中国大陆的控制,但他在台湾的存在依旧是美国在亚太地区的一个重要支点。台湾被美国视作遏制中国势力扩张的堡垒,也是美国在面对苏联和中国的共同威胁时的一道防线。

在美国国内,这次访问得到了广泛的支持,许多人认为此举能够强化美国在亚太地区的领导地位。

贸然飞往台湾,显然会引发不必要的冲突,艾森豪威尔也在找机会, 慢慢试探中国大陆的想法,千万不能出现他刚飞到台湾地区的上空,就被大陆导弹瞄准,飞机不是安全落地,而是坠毁。

正是在这个背景下,他让美国第七舰队频繁出现在台湾海峡,目的就是试探碰底线,看大陆是什么想法。

得知美国总统在打台湾的主意,毛主席的想法总算找到突破口,炮击金门终于能实现了。

解放军在福建前线完成隐蔽集结:36个炮兵营、6个海岸炮连及459架战机形成立体打击体系,厦门至围头半岛的铁路网实现战时物资日运量3000吨的保障能力。

毛泽东特别指示:“打金门须配合政治仗,要让美国人误判我们要夺岛,实则摸清其战略底线。”

毛泽东否决了前线将领“先夺金门、再取台湾”的常规方案,创造性提出“打而不登,断而不死”的作战原则,通过高强度炮击制造攻岛假象,既避免美军直接介入的战争风险,又迫使美蒋矛盾公开化。

与此同时,周恩来主持起草《中华人民共和国政府关于领海的声明》,将中国领海宽度从国际通行的3海里扩展至12海里!

1958年8月23日傍晚,福建沿海的暮色被骤然撕裂。

随着三发红色信号弹升空,厦门、莲河、围头三大炮群的数百门重炮同时怒吼,首轮26000余发炮弹如暴雨般砸向金门北太武山。

国民党守军猝不及防,金门防卫司令部在开战7分钟内丧失指挥功能,副司令赵家骧、章杰与澎湖防卫副司令吉星文当场毙命,两名美军顾问的尸骸更成为美台军事勾结的铁证。

这场代号“雷霆”的突袭行动,既是对蒋介石集团武装挑衅的雷霆回击,更是毛泽东精心设计的战略探测试验场——炮弹落点背后,隐藏着对美军介入底线的精密测算。

解放军以“半渡而击”的古典战术智慧重构现代战争范式。当台湾当局紧急启用大型运输舰“台生号”“中海号”实施海上补给时,东海舰队6艘鱼雷快艇借助夜色掩护悄然抵近,在距目标2链处突然发射鱼雷,4000吨级的“台生号”拦腰断裂沉没,舰上3000吨物资尽数倾覆。

与此同时,厦门高炮部队以“弹幕封锁”战术覆盖金门尚义机场,将跑道炸出47处深坑。这种海陆空立体绞杀,并非单纯追求歼敌数量,而是通过制造“金门即将陆沉”的压迫感,迫使美蒋矛盾显性化。

蒋介石的防卫力量迅速陷入混乱,金门的指挥系统完全瘫痪,岛上的反击力量无法集中有效作战。蒋介石立即向美国求援,并在台湾各大城市展开紧急防空与疏散。

蒋介石陷入了对解放军进攻的恐慌之中,意识到自己在未来可能面临着更加严峻的局势。

炮击金门的效果出乎毛泽东的预期。整个国际社会都意识到,解放军在台海问题上的态度已经发生了质的变化,中国不再是口头上表达对台湾的要求,而是通过实际行动证明了其捍卫国家领土完整的决心。

毛泽东的这场炮击,无论在战术上,还是在战略上,都展现了中国的硬实力,同时也向世界发出了一个明确的信号:台湾始终是中国的一部分,任何外部势力的干预都将遭到坚决反对。

1960年6月17日黄昏,艾森豪威尔乘坐的“圣保罗”号巡洋舰缓缓驶近基隆港,台湾当局动员50万民众沿街挥舞星条旗,试图营造“美台同心”的虚假繁荣。蒋介石亲赴港口迎接,却在握手瞬间被远方传来的闷雷声惊动。

福建前线的解放军炮兵阵地早已完成诸元标定,35个炮兵营的420门重炮昂起炮管,瞄准金门滩头阵地、码头及空旷地带。

当艾森豪威尔踏上台湾土地两小时后,厦门云顶岩指挥所内,前线司令员刘培善按下电钮,20分钟内发射万三万发炮弹,金门全岛在爆炸的火光中剧烈震颤。这场代号“礼炮”的行动,以每分钟300发的极限射速持续轰击,刻意避开民居和战壕,将滩头炸出深达2米的弹坑。

6月19日清晨,当艾森豪威尔登上返程专机时,解放军突然切换打击模式:300门152毫米榴弹炮对料罗湾实施徐进弹幕射击,每轮齐射间隔精确控制在15秒,形成绵延3公里的火力走廊。

共发射炮弹3.8万发,瘫痪金门对外联络通道。

美海军陆战队侦察机传回的画面中,金门西海岸的潮汐线被爆炸冲击波反复犁平,而东引岛上的美军雷达站却毫发无伤。这种“外科手术式”的威慑让第七舰队司令布莱克本陷入两难——若介入反击将违背华盛顿“避免直接交火”的指令,但按兵不动又会彻底丧失战略信誉。

最终,美军护航舰队在炮击开始后90分钟撤至公海,台“国防部长”俞大维在日记中悲叹:“所谓共同防御,竟是危难时各自飞!”

艾森豪威尔的台湾之行沦为全球笑柄。

蒋介石迅速做出了应对措施,开始在全岛范围内实施紧急防空,并要求美国加大对台湾的军事援助。

面对解放军的强势反击,单纯依靠台湾本身的防卫力量已经不足以应对中国的威胁。在此情况下,蒋介石不得不向美国寻求更为直接的军事支援,希望通过美国的介入来巩固台湾防线,避免进一步的损失。

他和艾森豪威尔到底说了什么已经不重要了,就算对方承诺了一些事,但一朝天子一朝臣。

艾森豪威尔是最后一年当总统,他本想在台湾干出点大事,增加自己的民众支持率,没想到被炮弹打的落荒而逃,美国人对他的评价是:丢人败兴。

理智的战略家则认为,直接与中国发生军事冲突的代价过高,尤其是在台湾问题上,中国的立场已十分坚决,贸然军事介入将导致无法预料的后果。

1971年10月25日联合国大会第2758号决议通过时,美国驻联合国代表布什面色铁青地看着青天白日旗降下,五星红旗在纽约东河畔升起。

毛主席通过持续制造台海“可控危机”,将台湾问题牢牢锁定为中美关系的核心障碍,迫使美国在战略收缩期不得不直面历史清算。

当尼克松1972年握紧周恩来的手时,白宫幕僚私下承认:“若不解决台湾地位问题,我们永远打不开中国的大门。”

这次炮击事件,也为之后的作战提供了范本。1974年西沙海战中,中国海军借鉴金门炮战经验,将军事打击与法律斗争紧密结合——在击沉南越军舰同时,外交部同步发布《中国对西沙群岛和南沙群岛的主权无可争辩》白皮书,这种“炮舰外交”组合拳令周边国家再未敢轻启战端。