许多老师、家长,都主张孩子心算,每当看到孩子借助手指算数,会立马喝止。

通常情况下,大人觉得用手指会影响计算速度;

小部分家长看到别人家孩子心算很溜,自家娃用手指显得特别笨拙——攀比心理作用下,使其不能忍。

事实上,手指计算不仅没坏处,还对数学学习巨大利好。

01影响速度的不是手指计算为计算速度考虑,不让孩子掰手指,恐怕是对掰手指最大的误解了。

影响计算速度的不是掰手指这个动作,而是孩子的大脑。

1 大脑与“速度 ”

计算速度很重要,这一点我不否认。

将来孩子要参加各种考试,若没有速度,卷子都做不完。

用手指计算看起来很笨拙——看到题目先伸出手指数一数,然后得出答案写上去——比采用心算方式得出答案的孩子慢多了。

然而观察一年级的孩子,会发现那些一开始就会心算的孩子,之前肯定是受过训练的。

他们要么是背过加法减法表,要么是在上学前就进行了大量的计算练习,比如心算、速算等。

可以说,这些孩子的大脑被提前“锻炼”,关于心算方面的神经通路已经生成,并且固化。

不能够很快开启心算,须借助手指的孩子,之前没有这方面的训练。

升入一年级后,他们处在具象向抽象转化的阶段,此时借助实物来理解数学,是他们的必经之路。

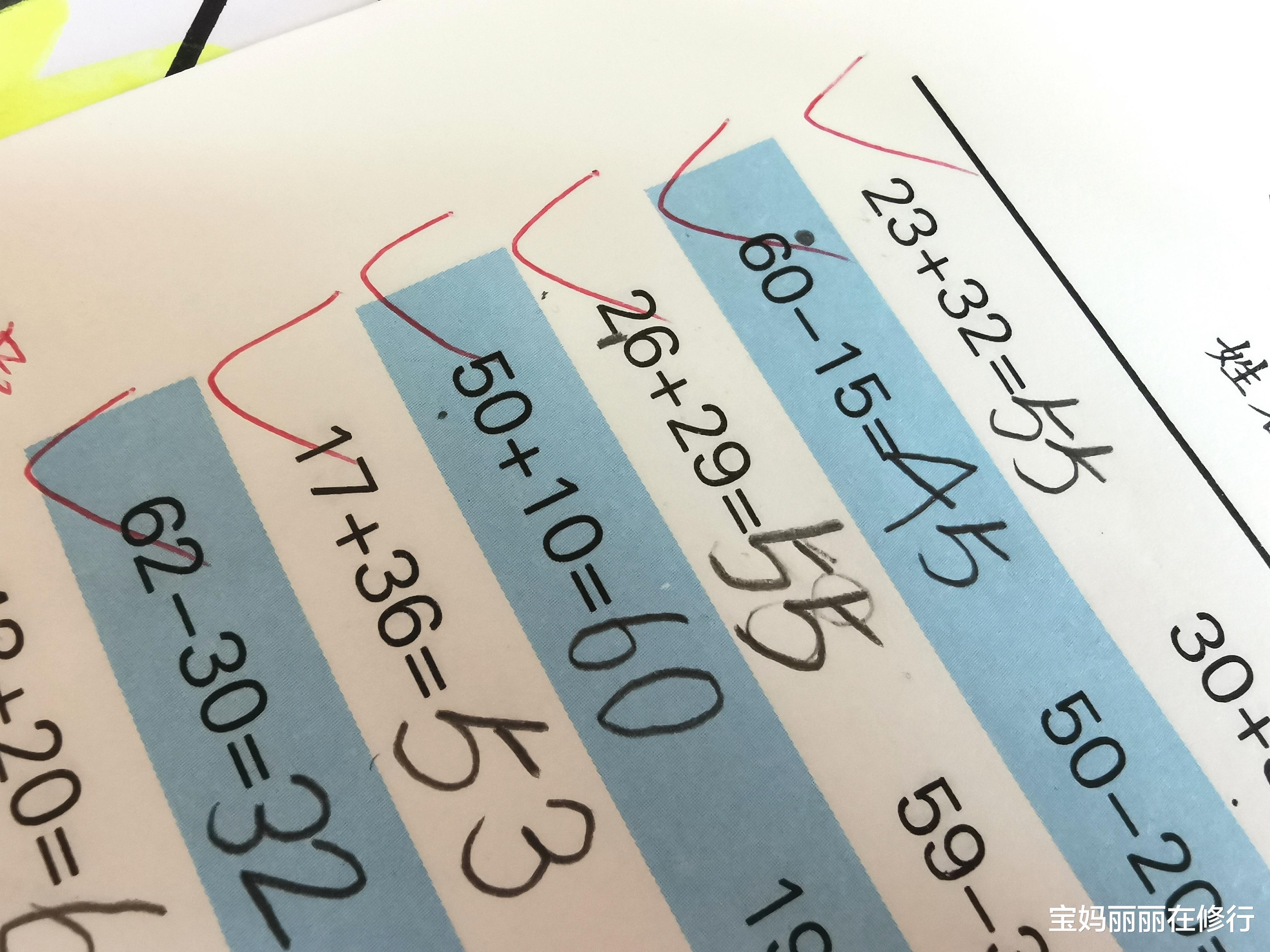

举个例子,像我孩子整个一年级都在用手指头掰扯,速度很慢,别人做10道题,她做两道题。

如今她处在一年级后的暑假阶段,已经能够心算,实现了自然过度,速度每天都在提升。

其实,在老师的压力下,我也试着让她心算。

可一年级的孩子,一下子脱离具象事物——换掉实物,在大脑中计算——她还没有这个能力。

能力没有长出,硬是让孩子学着心算,等于揠苗助长。

所以,一二年级的孩子不能强迫他们口算、心算,教育部的大纲上,也从来没有禁止孩子用手指计算,相反还主张孩子用计数器、小棒来演示计算。

用手指、计数器、小棒等等,都是必经阶段,只不过手指随身携带,最为方便,也更常用。

等孩子大脑进一步发展,熟练数学概念,进而将手指计算内化,就有了心算能力。然后多多练习就能提升速度,不必着急。

因此说影响速度的不是使用手指计算、用实物演示,而是孩子的大脑发展规律。

2 速度不反映能力

家长不要焦虑,计算速度高,看起来反应特别快,并不代表思维能力强。

真正能够做出成绩的人,是思维有深度的人。

把一个问题反反复复研究透彻,才更能实现知识的迁移。只在浅层转悠,做任何事都不够深入,也不会有令人称赞的成绩。

在学数学时,计算只是很小的一部分,更重要的是从不同角度理解数学概念,能够把数学概念跟现实结合起来,创造性的去解决现实中的问题。

世界著名数学家洛朗·施瓦茨,在自传中说:

自己曾因做题速度慢,而自认为很笨,为自己担忧了很长时间。

但后来发现,深度理解知识,以及知识之间的联系,才是更重要的。算得快慢,跟数学学得好坏,真没多大关系。

由此可见,与其追求速度,不如把更多的精力放在对数学的深入理解上。

要深入理解数学,低年级的孩子就离不开手指。通过不断掰手指计算,他们才能从手势中,反复理解加减的核心要义。

事实上,我们在追求速度这个维度的时候,就会盯准这个维度,让孩子反复的计算,那么我们就把孩子的大脑框定在这个范围内了,其他方面的发展会被忽视。

等于说让一个无限可能的大脑,在某一方向上固定发展,提前修剪了其他方面的神经元。

这也是我不主张孩子过早参加各种心算、速算练习的原因——做这些练习,跟学好数学之间没有必然联系。

小结:

用手指计算是初学数学的孩子必经的阶段,它并不会拉慢计算速度,反而有助于初学者理解数学概念。

说完了掰手指与计算速度,下面进一步来说手指如何促进数学学习。

02促进数学学习1 大脑喜欢形象思维

我们的大脑喜欢形象思维。

实际上,我们在做数学计算时,脑海里呈现的也是画面。

而用手指计算,形象地演示了计算过程,这样大脑记得更牢。

斯坦福大学的科学家们曾经做过一套视觉化教材,提供给中小学。

这套教材将数字变成彩色圆球,把数学应用题配上情景和照片,用故事的形式去演示。

结果经过一个学期的学习,92%的学生对数学的兴趣增加了,且在期末测试中,一半以上学生的成绩有了明显提升。

还有一些研究也发现,用手势把解题思路比划出来,即便是简单地描一描几何图形的边,孩子们就能学得更好。

也就是说,学习时使用手指更形象,形象的东西,大脑更喜欢也记得更好。

2 计算时,手指有感应

科学家哈里亚·贝尔泰莱迪(Haria Berteletti)和詹姆斯·R.布思(James R.Booth)发现:

8-13岁孩子,在做复杂的减法计算时,他们大脑中的手指体觉区会被激活,即使他们没有

使用手指计算。

而且计算越复杂,步骤越多,大脑中的手指感应区就越活跃。

这意味着:不动手,大脑中的手也在“做动作”。

于是,神经科学家就开始研究“手指知觉”。

有一篇发表在《大西洋月刊》上的文章说,蒙上孩子眼睛,触碰他们的手指,训练孩子手指的灵敏度。经过这样的手指感知训练后,哪怕数学成绩不好的孩子,也能有所提高。

进一步科学家们还发现:

受教育早期,数手指越频繁的孩子,在后来的数学学习中,成绩越好。这种情况甚至可以延续到大学时代。

故此,神经学家建议让学生多用手指计算,借此开发大脑的手指体觉区,让大脑和手互相促进,当然也提升数学成绩。

3 外显化有助于计算

掰手指还是计算过程的外显化。

思维外显化,会节省我们的大脑资源——这些东西被呈现在其他地方——不用在大脑中了,工作记忆被腾出,我们的大脑就会有脑资源来思考更重要的事,等于说节省了带宽。

就像一条马路,行驶的车辆多,就会堵车,一些车辆被分流,马路就畅通。

另外,外显化把计算的东西呈现出来,方便回顾步骤,检查不足。

许多有经验的教师会要求孩子使用草稿纸,在纸上演算,也主张孩子把解题步骤写得详尽清楚,其实都是在利用外显化的这个优势,提升做题的正确率、反复确认解题思路,促进思考。

我们大人做一个方案、或是进行头脑风暴、开会时,都会用一块白板,这也是一种外显化。

外显化——用手指来算,并不会降低计算速度,反而释放大脑、确保正确率的一种可靠方式。

小结:

手指对数学学习有诸多促进作用。

手指可以形象展示概念,让大脑捕捉动态画面,从而记得更牢;

大脑也会在计算时,激活手指体觉区,手指敏感度也能反过来作用于大脑;

手指的外部呈现,帮大脑节省算力,也方便计算反思。

了解了这些,你还不让孩子用手计算吗?

相信屏幕前的你已经有了为孩子创造动手机会的想法,那么试试以下这些:

多做手工,提升手指灵活度——心灵则手巧,诚不欺你;

玩一下弹奏类乐器,吉他、钢琴、弦乐,提升手指敏感度;

鼓励孩子用手表达,说话、计算不妨都加上手部动作,提升学习效果……

你还有什么妙招?欢迎在留言区分享。

本文结束,谢谢阅读