人们总是调侃“宇宙的尽头是编制”,在老一辈心中编制岗位是“铁饭碗”,不仅工作稳定还旱涝保收,因此不少家长都会让孩子去考公考编,万一考上了全家都高兴。

或许以前大学生觉得编制岗位太安稳,没什么挑战性,但是现在就业压力巨大,动不动就失业的风险让学生过得提心吊胆,编制岗位的“稳定性”就显得难能可贵,所以考公考编就成了不少毕业生的一大选择,甚至有不少名校高学历者加入争抢的队伍。

现代社会可以用“人才过剩”来形容,大学生人数都呈“井喷”状态上升,由此带来的就业压力日趋严重,就连名校高学历毕业生也难逃就业困境,这就形成了“高端人才跑到基层工作”的局面,不免让人觉得唏嘘。

上海交大医学博士应聘中学校医,被批浪费资源,看完待遇都沉默了

“上海交大”和“医学博士”这两个标签放在任何人的身上,都是非常耀眼的存在,这种高水平人才都应该进入医疗行业,但是上交大一名女博士却走了一条让人意外的道路。

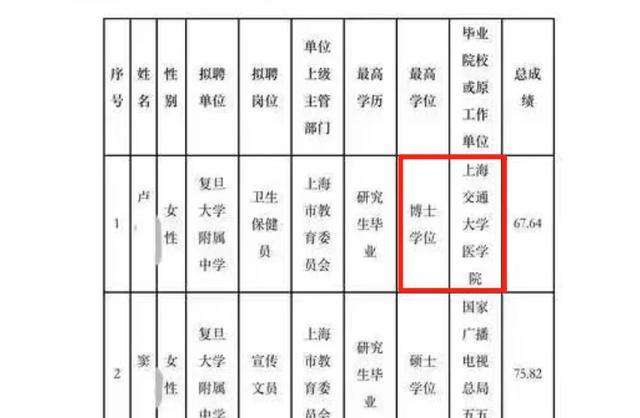

这名上海交大医学女博士的名字,赫然出现在了复旦附中的拟录用名单里面,应聘的岗位是学校卫生保健员,相当于我们认知的“校医”。

要知道校医属于比较清闲的差事,主要负责保障学校师生的健康,但也顶多处理一些小伤,毕竟校卫生室的条件有限,所以遇到大问题就直接送医了。

因此不少人说就这样一个简单的校医,居然让上海交大的医学博士来干,大有一种“杀鸡焉用牛刀”的感觉,未免有些大材小用,而且还浪费了教育资源和编制资源。

可是看到薪资和福利待遇后,众人就都沉默了,据了解该校员工的薪资水平都在1万元左右,编制岗位还有各种福利补贴,对于高学历人才还会提供住房补贴、安家费等人才引进福利。

而且校医一般都是有编制的,工作轻松没压力,还有寒暑假,不比累死累活的医生岗位要“香”得多吗?所以也难怪学生会如此选择。

高端人才下基层,多数是现实所迫,但他们的想法也很值得深思

近几年来,关于名校高学历下基层的新闻可不少,清北硕博都参与到基层编制岗的争抢行列,更不用说其他学校的高材生,下基层仿佛成了这些高学历者的普遍操作。

有些人就不理解了,常言道“人往高处走,水往低处流”,花费了大量人力物力财力培养出来的高材生,到头来还是回到基层,干着普通大学生都能干的事情,未免有些大材小用。

实际上这些学生他们的选择也是现实所迫,现在高学历已经不是“香饽饽”了,同样要面对就业压力,那么只能通过降低自己的要求,将学历优势发挥到最大,才能找到性价比高一些的岗位。

而且现在毕业生的想法也更加务实,不再只盯着薪酬去看,福利待遇、未来发展前景以及工作的幸福感和满意度,都成为了就业选择的衡量标准。

或许普通学生没有那么多选择,但高学历者既然有选择的权利,自然会选择对自己最有利的发展方向,因此这种高端人才下基层的现象,不能怪学生,该反思的是教育和整个社会环境。

高学历不再是稀罕人才,学生要认清现实,想好就业就得找准方向

现在别说大学生一抓一大把,就连研究生也是遍地都是,尤其是考研成为新趋势之后,高学历者也不再是稀罕人才,学历贬值已经达到了一定的程度,所以学生想法不能太天真,认清现实才能找准方向。

学历成为就业的敲门砖,高学历确实能获得更多的选择机会,因此有条件有能力的学生,提升学历是不错的选择,但有了高学历也不是高枕无忧的,还是得有真本事才行,否则学历就如同废纸一张。

学生的学习要以就业为前提,提前考量就业方向,然后进行针对性地能力提升,考研读博、参加竞赛和社会实践等等都是增加综合实力的方式,学生可以根据自己的情况去选择。

还有就是学生要对自己的能力和未来规划有清晰的认知,千万不能好高骛远,选择适合自己的发展方向,有目标才能提高效率,以免像没头苍蝇一样乱撞,白耽误工夫。

【笔者有话说】上海交大医学博士去中学当校医,这样的“下沉”让很多人无法接受,但笔者觉得萝卜青菜各有所爱,在巨大的生活压力面前,学生选择适合自己的岗位无可厚非,只要能用自己所学的知识去做贡献,在哪都是一样的,人们还是多给予一些理解和支持比较好。

话题:你对这种情况怎么看?欢迎留言分享与讨论。

(图片来源于网络,如有侵权,请联系删除)