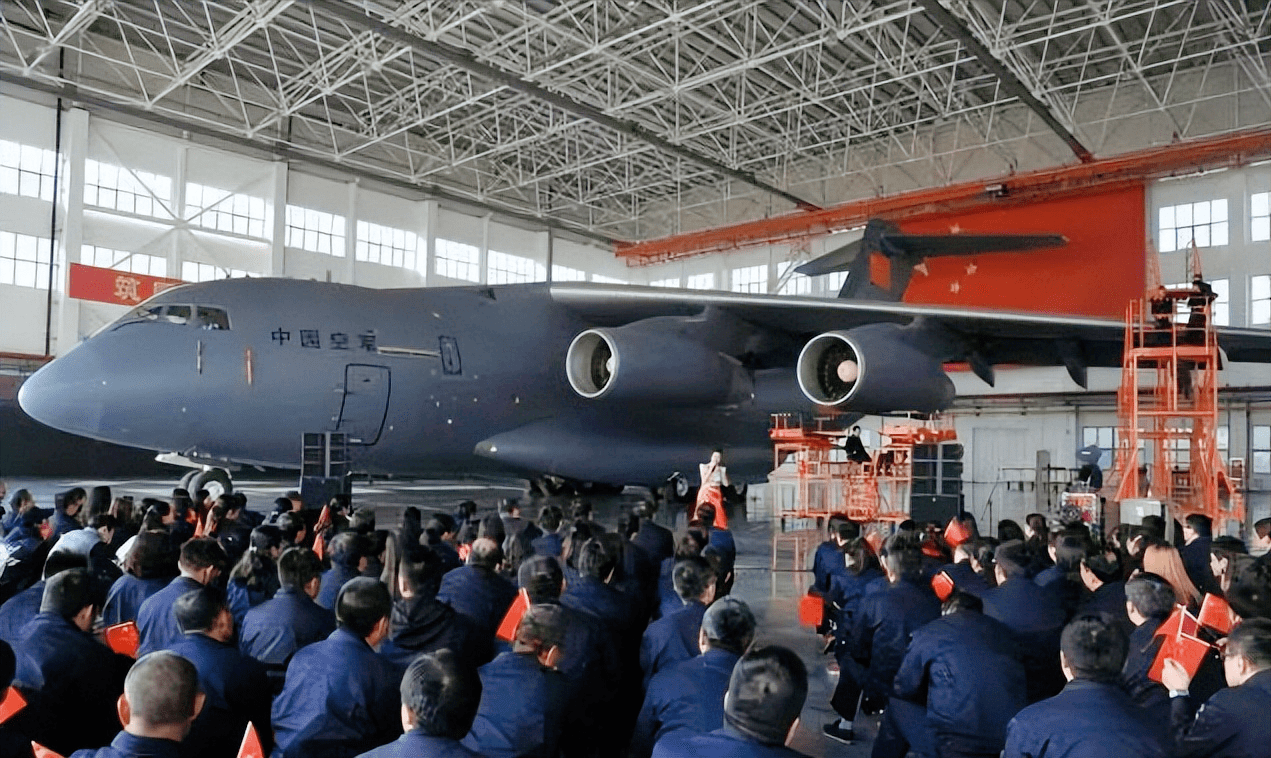

走进西安飞机工业集团的脉动生产线,你很难不被眼前的场景震撼:总长220米的装配线上,巨型机械臂精准抓取着机身部件,激光定位仪在蒙皮上投射出纳米级坐标,戴着AR眼镜的工程师正在虚拟调试发动机舱。这不是科幻电影,而是央视镜头下真实的运20B总装现场。

这条首次公开的智能化产线,藏着太多中国航空人三十年磨一剑的心血。从1993年引进伊尔-76时的仰人鼻息,到如今运20B核心部件100%国产化,中国航空人用螺丝钉精神啃下了硬骨头。当总师唐长红说出"我们连一颗螺丝钉都要自己造"时,背后是200多家配套单位、20万产业工人的集体突围。

智能化生产带来的质变令人惊叹:机身对接精度从毫米级跃升至微米级,总装周期从18个月压缩到9个月。更惊人的是生产线的"柔性化"设计——同一条线可以随时切换生产运输型、加油型甚至预警机型。这种"变形金刚"般的兼容性,正是中国航空工业从跟随到并跑的秘密武器。

拆开运20B的"心脏",你会发现直径2.4米的涡扇20发动机上,单晶涡轮叶片承受着1600℃高温的淬炼。这些叶片上的微孔冷却技术,曾让多少科研人员熬白了头。从仿制D-30到自主设计大涵道比发动机,中国航发人用二十年完成了西方五十年的跨越。

推力从12.5吨到15吨的跨越,不仅是数字游戏。当运20B的载重从55吨提升到66吨,意味着它能多装载一辆99A主战坦克;7800公里的航程,让南海岛礁补给不再需要中转。更关键的是,燃油效率提升18%的背后,是每年节省数十亿元的战略成本。

模块化设计带来的战术革新更值得玩味。全机30个功能模块可像乐高积木般快速拆换,野战机场上,地勤人员4小时就能完成发动机更换。这种"变形金刚"般的适应能力,让运20B成为真正的空中多面手——上午运送救灾物资,下午就能改装成空中医院。

央视选择在2025年这个微妙时刻公开生产线,暗含深意。当某大国在南海频频挑衅时,年产能20架的脉动线就是最优雅的威慑。这种"秀肌肉"方式比军事演习更含蓄,却能让对手清晰计算出:中国能在三年内组建起全球第二的战略投送力量。

生产线的透明化更是精妙的外交语言。通过展示符合国际适航标准的总装流程,中国在为运20BE出口铺路。从机身复合材料到航电系统,每个细节都在传递着"中国制造"的可靠性。当沙特、巴基斯坦等传统客户看到数控机床打印出的公差数据时,订单意向已经写在脸上。

更深层的自信在于技术代差的确立。全机80000多个零件,每个都刻着国产条形码。当西方还在用"巴统协定"卡脖子时,中国用完整的产业链构建起技术护城河。就像总装车间里那台自主研制的五轴联动数控机床——它的定位精度达到0.003毫米,比头发丝还要细二十倍。

站在2025年的节点回望,运20B的量产恰逢其时。"一带一路"沿线37个国家的254个口岸,正需要这种能适应高原、沙漠、热带雨林的空中骡马。当吉布提保障基地需要快速部署时,10架运20B组成的编队能在24小时内投送一个合成营。

民用领域的想象力更令人振奋。改装后的货运型可搭载3个标准集装箱,72小时直达欧洲;医疗救援型能同时展开2台外科手术;甚至有人设想用其投送模块化医院——这在后疫情时代绝非天方夜谭。这种军民融合的弹性,正是中国装备的独特优势。

当镜头扫过总装线上的五星红旗,突然明白运20B不仅是一架飞机。它承载着中国制造从汗水经济到智慧经济的蜕变,见证着大国重器从技术引进到自主创新的跨越。那些在数控台前调试参数的90后工程师,何尝不是新时代的"两弹一星"传人?

这条智能生产线最动人的细节,是工位上方循环播放的标语:"装备强则国强"。当国产大飞机三剑客(运20、C919、AG600)在蓝天上共舞时,我们看到的不仅是钢铁之翼,更是一个民族向着星辰大海再次出发的雄心。

(声明:本文内容基于公开报道整理,仅代表作者个人观点,相关数据请以官方发布为准。)

用户10xxx75

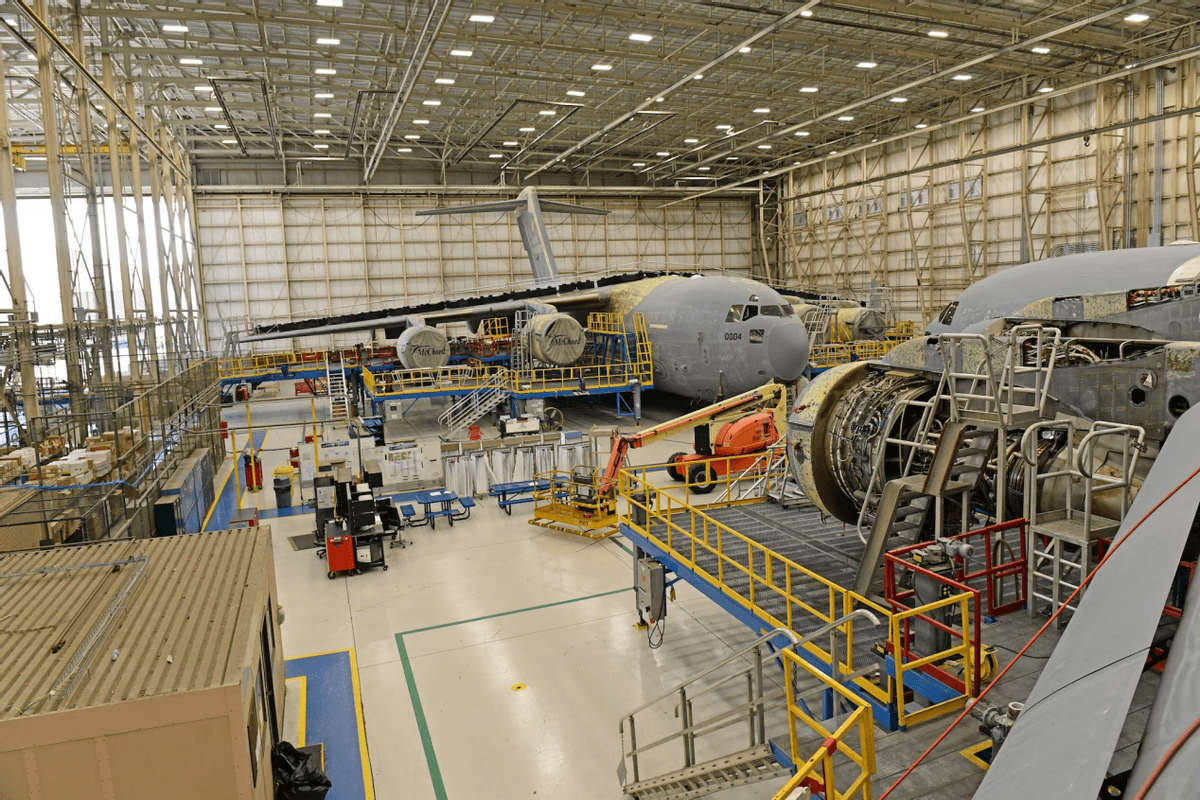

什么素质的自霉体,乱的几张C17的生产图。

sky云001

配人家c17的图,糊弄鬼呢?

用户14xxx62 回复 04-12 13:01

您总得给人家夹带点私货吧,不能一棍子把人家打死,天下又不是只这一家

用户93xxx50

纳米级定位……小编知道在说什么吗?

用户10xxx11

大国重器

用户96xxx55

不要误导,掺杂美国的生产线图片

行者孙

文化自信,团结奋斗,工业登鼎,中华崛起势不可挡!

秋叶

多建几条生产线,中国太需要大飞机了

时代

不错,到美国去生产了

流浪气球

99A主战坦克一辆重50多吨,改进后载重才66吨,能装得下两辆?

千里江山

想当初找毛子买伊尔76,被人家涨价要挟,被迫买二手的,这才20年,翻天覆地了,下次毛子找我们买,好好羞辱下他们