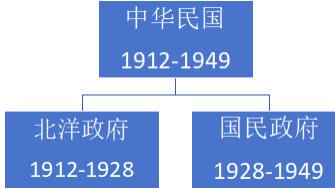

100年前,在第一次世界大战结束后,法国突然邀请中国签署一项协议,于是,北洋政府随手就与法国将签署了,在当时看来,这或许只是北洋政府的无奈之举。

然而,谁也未曾料到,这份看似不起眼的协议,竟然在百年后为中国带来了意想不到的机遇。

真是国运来了谁也挡不住啊!如今中国赢麻了!

本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾。.

——·随手签的合约·——

一战时,为了提升国际地位,北洋政府决定派出30万劳工前往欧洲战场支援协约国作战。

当时,英法等国承诺这些劳工只会被安排做运输物资,救助伤员这样的后勤保障工作,可抵达欧洲后,他们却被威逼着劳工用铲子、石块这样的工具,与装备精良的德军前锋对抗,充当战争的炮灰。

一战结束后,只有25万劳工幸运地回到了祖国,付出了如此巨大的代价的我们,在谈判桌上据理力争,希望能够收回在战前被德国强占的山东。

但没想到,列强们的无耻行径再次刷新了中国人的认知,他们竟然要将山东的权益转给日本。

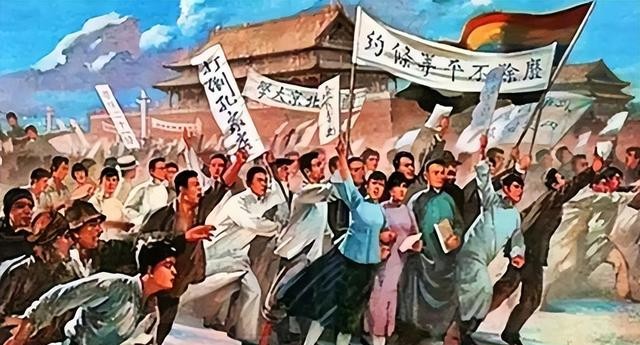

这一消息迅速传到国内,立刻引发了轩然大波,一时间,全国上下群情激愤,五四运动就此爆发。

这场运动持续了将近一个半月月,中国各阶层人士纷纷参与其中,学生们罢课游行,高呼着“外争主权,内惩国贼”的口号,表达着对列强和北洋政府的强烈不满。

而工人们则是罢工抗议,以实际行动声援学生的爱国运动,不少商人们也纷纷罢市,坚决抵制日货。

为了安抚中国情绪,同时也想让中国在国际事务中做个见证,法国打算邀请中国签下《斯瓦尔巴条约》。

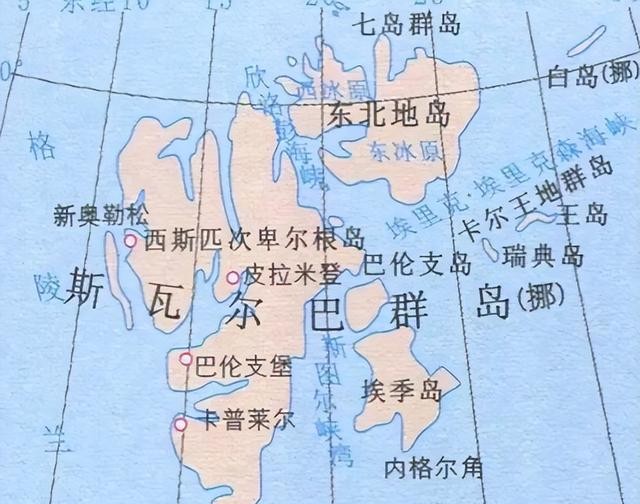

这个合约中提到的斯瓦尔巴群岛位于北极附近,原本是个无主岛,后来,列强在岛上发现了煤炭资源,于是引发了激烈的争夺。

为了平衡各方利益,这个合约便应运而生,在这个协议中,各国都可以在这个岛上进行合理的开发。

不过,当时的北洋政府,正深陷于军阀混战的泥沼之中,国内局势动荡不安,除了皖系、直系和奉系三大主要势力相互争斗外,还有许多小军阀也在混战中妄图分一杯羹。

在这种情况下,北洋政府根本无暇顾及这份远在天边的合约,对于他们来说,保住自己的地盘、扩充势力才是当务之急。

而且,斯瓦尔巴群岛离中国太过遥远,北洋政府甚至都没听说过这个地方,更不知道它具体在哪里。

而且,在他们看来,签不签这份合约并没有什么实质性的区别,毕竟,之前与列强打交道的经历让他们深知,列强根本不会把中国的利益放在眼里,就算真去那里开发资源,估计也会被无情地赶出来。

于是,北洋政府随便找了个人去了法国,那时候也没有认真研读合约的具体内容,就稀里糊涂地完成了签字仪式,然后很快又投身到国内的混战之中,这份合约就这样被遗忘在了历史的角落里,无人问津。

然而,谁也没有想到,100年后,这份被随意签下的合约,却成为了中国走向北极的重要契机。

——·100年后的歪打正着·——

时间来到了上世纪80年代,彼时,探索两极地区的资源成为了国际上炙手可热的话题,世界各国纷纷将目光投向这片神秘的极地领域。

在这场探索热潮中,美国凭借着强大的科研实力和雄厚的资金支持,一马当先,迅速在两极地区建立起了5个科考站。

这一系列动作无疑在国际上掀起了一阵波澜,也让其他国家感受到了竞争的压力,我国自然也不甘落后。

1985年,我国在南极建立了长城站,这是我国在南极地区迈出的坚实第一步,4年后,中山站也顺利建成。

然而,美中不足的是,在北极地区,我国却始终没有一座属于自己的科考站,这极大限制了我们在北极的探索。

一直到1991年,我国著名科学家高登义跟随挪威科考队一同踏上了北极探险的征程,不久之后,科考队在北极发现了煤炭、铁矿等丰富的矿产资源,这一发现让高登义既兴奋又遗憾。

兴奋的是,北极地区的资源如此丰富,对于全球的资源开发和利用具有重要的价值,遗憾的是,我国在北极地区的科考起步较晚,缺乏相应的研究和开发基础。

就在高登义满心感慨之时,同行的一位挪威科学家却好奇地询问:“为何中国不来这里建立科考站呢?中国明明有权利的。”

说着,这位挪威科学家还拿出了《北极指南》,其中详细记载了那份被遗忘已久的《斯瓦尔巴条约》,并指给高登义看。

高登义瞬间惊喜不已,他意识到,这份沉睡了近百年的条约,或许将成为我国打开北极科考大门的关键钥匙。

高登义迫不及待地将这本《北极指南》带回了中国,国内的科研人员得知这一消息后,无比振奋。

国家迅速做出决策,相关部门紧急磋商,在短时间内从地质学海洋学各个科研领域抽调精英,组建了一支专业的科考队奔赴北极。

英美等国自然是不愿意对中国分一杯羹的,考察队只得自行探索,大家不仅要忍受严寒,还要克服复杂的地形,厚厚的冰层下,隐藏着无数的未知,稍有不慎,就可能陷入冰窟,危及生命。

经过几个月的探索,科考队不仅成功验证了之前发现的煤炭、铁矿资源,还在一次偶然的地质勘探中,惊喜地发现了钻石矿,大家的热情更加高涨。

随后,他们又将目光投向了海洋,对北极海域的渔业资源展开了深入调查,通过专业的采样和分析,发现这里的渔业资源同样十分丰富,种类繁多,为我国未来的渔业发展提供了新的方向。

随着对北极地区研究的不断深入,建立科考站的计划也提上了日程,在选址过程中,队员们进行了多番考察和论证,综合考虑了地理位置、资源分布、周边环境等因素,最终,确定了伊立特?沐林科考站和黄河科考站的建站地址。

这两座科考站的建成,标志着我国在北极地区拥有了稳定的科研基地,为我国深入开展北极科学研究、资源开发利用以及国际合作交流奠定了坚实的基础。

这份曾经被遗忘的条约,如今成为了我国在北极崛起的重要契机,让中国在国际极地科研舞台上绽放出了耀眼的光芒 ,开启了我国北极科考事业的新篇章。

作品声明:内容存在艺术加工,故事情节

参考文献: