武则天,这位中国历史上唯一的女皇帝,她的一生充满了传奇色彩。可谁能想到,这位叱咤风云的女皇,竟然会被一介书生写下的文字所震动?这篇文章,便是出自唐初四杰之一骆宾王之手的《讨武曌檄》。这篇檄文,不仅文采飞扬,更是杀气腾腾,它究竟有何魅力,能让武则天也为之动容?

骆宾王,这个名字对于许多人来说或许有些陌生,但提起那首脍炙人口的《咏鹅》,想必大家都能脱口而出:“鹅鹅鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。”这首诗,便是骆宾王七岁时所作,他也因此被冠以“神童”之名。然而,就是这样一位才华横溢的天才,却在仕途上屡屡碰壁,最终走上了一条充满悲情色彩的道路。

骆宾王出身寒门,在那个讲究门阀出身的时代,这无疑是他仕途上的一块绊脚石。虽然他天资聪颖,满腹经纶,却始终无法得到重用。他就像一颗被埋没的珍珠,空有一身才华,却无处施展。他曾担任过一些幕僚的职位,但这对于雄心勃勃的骆宾王来说,无疑是大材小用。他渴望建功立业,渴望名垂青史,但现实却一次次地将他打入谷底。他心中的苦闷与不甘,又有谁能理解?

科举,是古代读书人改变命运的重要途径,但对于骆宾王来说,这扇门却始终未能为他敞开。他多次参加科举考试,却都名落孙山。这其中的原因,除了他出身寒微之外,或许也与他性格耿直,不善逢迎有关。在那个充满潜规则的时代,骆宾王的正直与才华,反而成为了他仕途上的阻碍。

试想一下,一个才华横溢的年轻人,满怀抱负,却处处碰壁,这种滋味该是何等的煎熬?他就像一只被困在牢笼中的雄鹰,渴望展翅高飞,却无法挣脱命运的束缚。这种怀才不遇的苦闷,最终将他推向了另一条道路——造反。

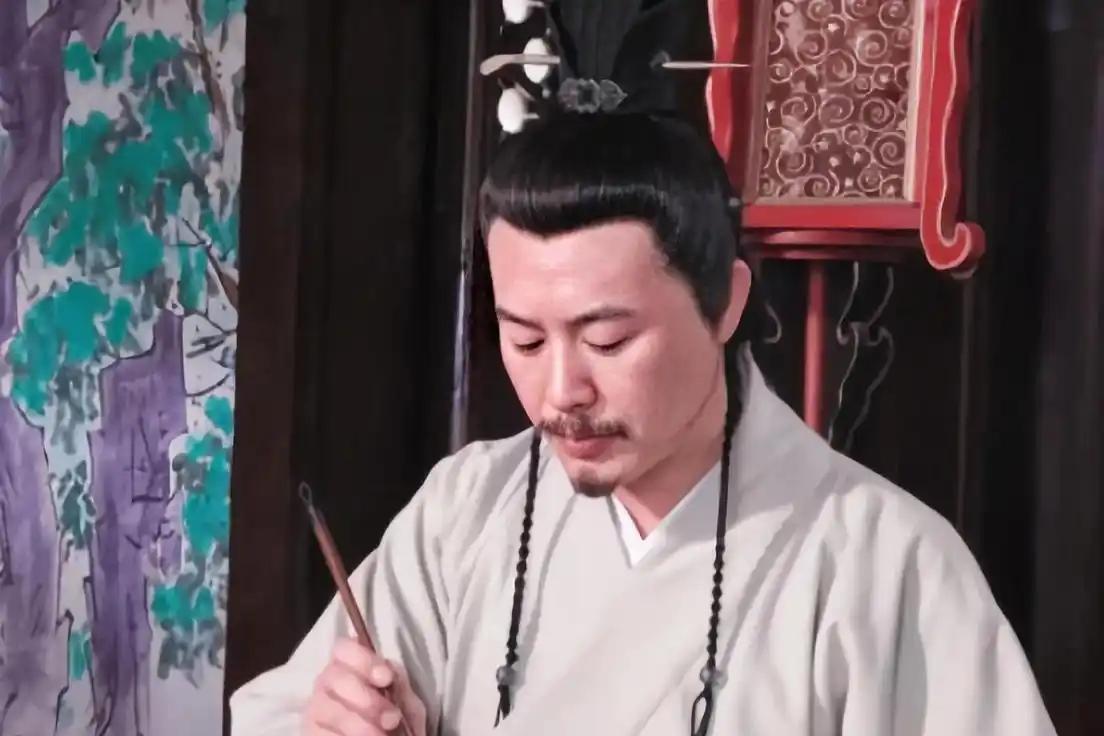

武则天称帝后,朝野内外,反对之声此起彼伏。徐敬业趁势起兵,骆宾王便加入了他的阵营,并为其写下了那篇名垂千古的《讨武曌檄》。这篇檄文,如同一声惊雷,响彻了大唐的夜空。它以犀利的笔锋,将武则天批判得体无完肤,也让骆宾王的才华得到了淋漓尽致的展现。

檄文一开头,便直指武则天的痛处:“伪临朝武氏者,人非温顺,地实寒微。”这句话,不仅否定了武则天的 legitimacy,也揭露了她出身低微的事实。在等级森严的古代社会,出身是人们评判一个人的重要标准。骆宾王以此为切入点,无疑是抓住了武则天的要害。

接下来,骆宾王又列举了武则天的种种罪行,将她描述成一个阴险毒辣、野心勃勃的女人。他用词犀利,毫不留情,将武则天描绘成一个祸国殃民的罪人。例如,他写道:“包藏祸心,窃取神器。君之爱子,幽之于别宫;贼之宗盟,委之以重任。”这段话,不仅揭露了武则天杀害亲生骨肉,重用亲信的罪行,也表达了对唐朝皇室的同情和惋惜。

整篇檄文,充满了愤怒与控诉,也展现了骆宾王高超的文学技巧。他巧妙地运用典故,使文章更加生动形象,也更具说服力。例如,他将武则天比作商纣王的妃子妲己,以此来突出她的残忍和荒淫。他还引用了《诗经》中的名句:“硕鼠硕鼠,无食我黍!”以此来表达对武则天统治的控诉。

据说,武则天看到这篇檄文后,脸色大变,但她也不得不佩服骆宾王的文采。她感叹道:“如此人才,竟然流落民间,真是宰相的失职!”这句话,既表达了对骆宾王的赞赏,也暗含着对朝廷官员的批评。

然而,徐敬业的起兵最终以失败告终,骆宾王也因此下落不明。有人说他战死沙场,有人说他隐姓埋名,过上了隐居生活。无论如何,骆宾王的结局都令人唏嘘不已。他的一生,就像一颗流星,虽然短暂,却无比耀眼。他用自己的才华,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

骆宾王的《讨武曌檄》,不仅是一篇声讨武则天的檄文,更是一篇展现文人风骨的佳作。它体现了骆宾王对正义的追求,对真理的捍卫。虽然他最终未能改变历史的走向,但他的精神却永远激励着后人。

他的故事也引发了我们对人才的思考:在当今社会,我们该如何发现人才,培养人才,让他们充分发挥自己的才能,为社会做出贡献?这是一个值得我们深思的问题。